10월이면 독일이 통일된 지 14년째가 된다. 베를린 장벽이 무너진 지는 15년이 지났다. 하지만 그토록 갈망했던 옛 서독과 동독의 ‘화학적 결합’은 여전히 미완성이다. 오히려 동서독 주민들이 겪는 상대적 박탈감과 적대감은 커지고 있다.

▽겉모습은 선진국=서독은 통일 이후 해마다 국민총생산의 4%를 동독에 쏟아 부었다. 지금까지 9560억유로(약 1340조원)가 투입됐다. 지원금은 동독지역 사회간접자본의 대대적 개보수와 투자, 임금 인상 등에 쓰였다.

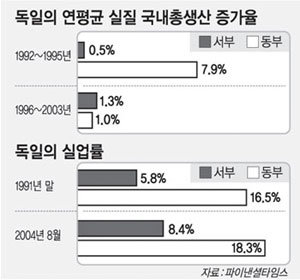

덕분에 1992∼95년 동독의 연평균 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 7.9%나 됐다. 같은 기간 서독지역의 성장률은 0.5%. 몇몇 동독 도시들은 완전히 모습이 바뀌었다. 괴를리츠, 바우첸, 슈베린 등은 중세와 현대가 공존하는 도시로 꼽힌다.

▽경제 격차가 정치 대립으로=그런데도 옛 동독과 서독을 가르는 엘베강 좌우의 격차는 여전하다. 동독 5개 주 가운데 1인당 GDP가 1만8000유로(약 2만2000달러)를 넘는 곳은 없다. 서독에서 가장 못사는 주의 1인당 GDP도 2만2900유로(약 2만8000달러)에 이른다.

무엇보다 동독에는 일자리가 없다. 8월 현재 동독지역의 실업률은 18.3%로 서독(8.4%)의 2배가 넘는다. 92∼95년 동독의 고성장은 서독의 지속적 지원과 100만명의 인구감소가 변수였다. 동독 주민의 절반이 국가 보조로 생계를 이어가는 실정이다.

동독 주민들의 반감은 서독 정치로 향한다. 동독인들은 기독민주연합(CDU)과 게르하르트 슈뢰더 총리의 사회민주당(SPD)을 ‘서독의 수입품’으로, 이 정당의 지도자들을 ‘서독의 이민자’로 간주하고 있다.

통일 독일의 베를린 연방정부는 서독 시절의 공무원들이 대부분 장악했다. 동독 공산당의 후신인 민주사회당(PDS)의 작센주 지도자인 페테르 포르시는 “베를린 정치는 서독인들을 위한 서독인들의 독무대”라고 비난한다.

▽‘동-동 대립’ 우려도=슈뢰더 정부는 독일 경제를 유럽 최고의 자리로 복귀시켜야 하는 부담을 안고 있다. 따라서 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’ 식의 동독 지원을 계속할 수는 없다. 서독 주민의 24%는 “다시 베를린 장벽을 세워야 한다”고 생각하고 있다.

이 때문에 지원을 하더라도 자립 가능한 지역만 선별 지원해야 한다는 주장이 나오고 있다. 드레스덴의 경우 취업률과 가처분소득, 생활수준 등이 서독 못지않다.

그러나 게오르그 밀브라트 작센주 지사는 “(선별 지원은) 동독 내 지역 갈등을 불러올 것”이라고 우려했다.

|

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0