공유하기

[It’s Design]이탈리아의 장인정신…그들은 예술 DNA가 다르다

-

입력 2006년 2월 20일 03시 03분

글자크기 설정

오르타 호수를 낀 작은 마을, 이탈리아의 대표 디자인회사 ‘알레시(Alessi)’가 있는 곳이다. 서울의 백화점에 진열된 고가의 ‘알레시’ 생활주방용품을 떠올리니 이 시골 마을이 너무 어울리지 않는다.

“대도시를 두고 왜 이곳에 자리를 잡았나요?”

알레시의 홍보담당자 루이자 치아베르타 씨가 답했다.

“알레시 가문이 가내수공업을 처음 시작한 곳입니다. 디자인 기술을 3대째 이어오고 있지요. 이제는 유럽 금속 산업의 중심지 중 하나가 됐어요.”

알레시는 20세기 초 ‘동 니켈 은 접시 주물 공장’이었다가 ‘디자인 공장’으로 거듭났다. 이탈리아 자동차 산업의 특징인 카로체리아(디자인 능력을 갖춘 주문제작사)도 대부분 마차 회사에서 출발했다.

이처럼 가내수공업 전통에서 비롯된 장인정신은 이탈리아 디자인의 근간을 이루며, 로마 르네상스 시대에서 이어지는 예술적 토양 또한 디자인 미학을 뒷받침한다.

○문화적 유산+전통=디자인

페라가모, 미쏘니, 구찌, 조르조 아르마니, 펜디, 프라다, 돌체앤가바나, 페라리, 듀가티, 알레시, 올리베티, 아르테미테, 마지스….

낯익은 이들 브랜드는 모두 이탈리아산(産)이다.

이탈리아 디자인은 자동차 가구 조명 패션 등 여러 분야에서 두각을 드러내고 있다. 디자인 전문지 ‘오타고노’의 편집장이 꼽는 그 원천은 3가지. 유연성 있는 중소기업 위주의 산업 시스템, 오랜 전통을 바탕으로 장인정신을 가진 기업, 예술적인 감각을 타고난 디자이너가 그것이다.

이탈리아 패션 산업의 발달 과정을 보면 이탈리아 디자인의 특징을 짐작할 수 있다. 이탈리아는 20세기 초까지 영국과 프랑스 제품의 ‘하청기지’로 값싼 노동력과 소재를 제공했으나 공급에만 그치지 않고 기술을 축적해 왔다.

이탈리아는 1940, 50년대 합판 유리 플라스틱 등 신소재의 가능성을 기술과 함께 탐구하면서 역사 문화 유산과 결합시켰다. 모던 디자인 1세대 작품은 스웨덴이나 덴마크를 훨씬 앞서기도 했다.

1960, 70년대 밀라노 중심의 대규모 전시회를 계기로 ‘이탈리아 브랜드’를 개발했으며 대량 생산보다 우수한 기술과 디자인, 색채 감각을 활용한 고품질 고부가가치 전략으로 돌아섰다.

1980년대 초반에는 혁신적인 디자인을 강조한 멤피스 운동으로 기묘한 형태와 기상천외한 색깔을 가진 가구들이 나왔다. 권투 링같은 침대, 사람 다리같이 생긴 의자는 기능주의에 식상한 세계적인 디자이너들을 밀라노로 불러들였다. 밀라노가 세계의 ‘디자인 수도’가 된 셈이다.

이탈리아에서는 몸집이 가벼운 중소기업 위주의 산업 풍토 위에 학교와 기업, ‘밀라노 가구박람회’ ‘밀라노 컬렉션’ 등 전시회, 디자인 스튜디오, 디자인협회가 유기적으로 움직인다. 관련 주체들이 마치 하나의 시스템처럼 운영되고 있는 것이다.

특히 ‘산업디자인협회(ADI)’나 자동차 공업의 발달에 보조를 맞춘 현실적 디자인 활동도 디자인 경쟁력의 요소이기도 하다.

|

이탈리아인들은 디자인을 만드는 것은 디자이너가 아니라 중소기업 위주의 산업체계라고 말할 정도다.

이탈리아 경제는 소수의 대기업, 특히 국가 계열 기업이 기간 산업을 점유하는 한편 가족이 운영하는 다수의 중소기업으로 구성돼 있다. 이 중 의사 결정 과정이 빠른 중소기업들이 디자인 산파 역할을 한다.

중소기업들은 디자이너가 개성을 발휘할 수 있는 시스템을 마련하고 있다. 디자이너 알레산드로 멘디니 씨는 “디자이너가 제품 결정권을 갖기 때문에 유행을 따라가기보다 창조할 수 있다”고 말했다. ‘노란색 제품을 만들자’는 제안에 대해 마케팅 담당이 ‘유행이 아니다’고 반박해도 디자이너의 의견이 더 비중있게 다뤄진다는 것이다.

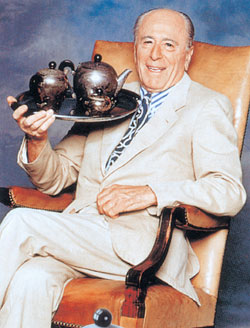

알레시 창업주의 손자로 현재 회사를 운영하는 알베르토 씨는 “이탈리아 디자인은 디자이너와는 상관없이 산업의 특수한 환경 때문에 계속 존속할 것”이라고 설명했다.

이탈리아인들은 또 새로운 디자인을 받아들이는 속도가 다른 나라에 비해 빠르다. 오랜 예술적 전통 덕분에 디자이너와 대중이 소통하는 감각의 거리가 좁은 것이다. 로마와 르네상스 시대가 상징하듯 ‘예술 DNA’가 디자인 미학을 뒷받침하고 있는 것이다.

밀라노·크루지날로=조이영 기자 lycho@donga.com

■알레시에는 디자이너가 없다…회사밖 젊은인재 활용 제품마다 히트

|

1921년 판금기술자 조바니 알레시가 설립한 알레시는 1950년대 이후 디자이너들과 공동 작업을 통해 경쾌하고 발랄한 제품을 생산해 왔다. 알레시는 자체 디자이너없이 200여 명의 외부 디자이너와 함께 작업한다. 지금도 ‘알레시 디자인연구소’를 통해 젊은 디자이너들의 응모작을 검토하며 세계 여러 대학에서 알레시 워크숍을 진행하고 있다.

알레시 디자인은 1970년대 알레산드로 멘디니 씨가 참여하면서 세계 시장에서 각광받기 시작했으며 아칠레 카스트리오니, 엔조 마리, 필리프 스타르크, 알도 로시, 마이클 그레이브스 씨 등 젊은 디자이너들과 함께 내놓는 제품마다 큰 반향을 불러일으켰다. 지난해 수익의 3분의 2는 해외 시장에서 거뒀다.

사장인 알베르토 알레시 씨는 ‘꿈의 공장 알레시(The Dream Factory)’라는 책에서 함께 작업해 온 디자이너들의 장점을 소개했다.

△에토르 소트사스: 혁신적인 디자인으로 평판이 높은 디자이너. 식탁을 위한 모든 제품을 디자인한다는 그의 꿈은 일상의 품위 있는 작품으로 구현됐다.

△알도 로시: 대중적인 제품을 만드는 솜씨를 지녔다. 건축가인 그는 건축과 디자인의 관계를 보여 줬다. 커피메이커와 시계를 주로 디자인했다.

△마이클 그레이브스: ‘그레이브스 스타일’은 유럽의 고전 건축 양식과 아트 데코, 미국적인 ‘팝’ 문화를 혼합한 것이다. 1985년에 만든 새가 달린 주전자가 대표작. 수많은 ‘패밀리’ 제품이 나왔다.

△필리프 스타르크: 알레시를 위한 그의 작품 중 가장 잘 알려진 것은 1990년 3개의 긴 다리가 있는 레몬즙 짜는 주방용구. 시계나 라디오에서 일상적인 파리채까지 디자인했다.

크루지날로=조이영 기자 lycho@donga.com

It’s Design >

-

전승훈 기자의 아트로드

구독

-

글로벌 포커스

구독

-

오늘과 내일

구독

트렌드뉴스

-

1

17년 망명 끝에, 부모 원수 내쫓고 집권[지금, 이 사람]

-

2

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

3

“스페이스X 기대감에 200% 급등”…블룸버그, 한국 증권주 ‘우회 투자’ 부각

-

4

스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다

-

5

[단독]위기의 K배터리…SK온 ‘희망퇴직-무급휴직’ 전격 시행

-

6

주한미군 전투기 한밤 서해 출격…中 맞불 대치

-

7

美대법 “의회 넘어선 상호관세 위법”…트럼프 통상전략 뿌리째 흔들려

-

8

‘李 지지’ 배우 장동직, 국립정동극장 이사장 임명

-

9

“심장 몸 밖으로 나온 태아 살렸다” 생존 확률 1% 기적

-

10

신화 김동완, 성매매 합법화 주장…논란일자 “현실 외면은 책임 회피”

-

1

“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다

-

2

“재판소원, 4심제 운영 우려는 잘못… 38년전 도입 반대한 내 의견 틀렸다”

-

3

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

4

한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”

-

5

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

6

“尹어게인 공멸”에도 장동혁 입장 발표 미뤄… 국힘 내분 격화

-

7

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

8

[사설]“12·3은 내란” 세 재판부의 일치된 판결… 더 무슨 말이 필요한가

-

9

[단독]美, 25% 관세 예고 前 ‘LNG터미널’ 투자 요구

-

10

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

트렌드뉴스

-

1

17년 망명 끝에, 부모 원수 내쫓고 집권[지금, 이 사람]

-

2

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

3

“스페이스X 기대감에 200% 급등”…블룸버그, 한국 증권주 ‘우회 투자’ 부각

-

4

스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다

-

5

[단독]위기의 K배터리…SK온 ‘희망퇴직-무급휴직’ 전격 시행

-

6

주한미군 전투기 한밤 서해 출격…中 맞불 대치

-

7

美대법 “의회 넘어선 상호관세 위법”…트럼프 통상전략 뿌리째 흔들려

-

8

‘李 지지’ 배우 장동직, 국립정동극장 이사장 임명

-

9

“심장 몸 밖으로 나온 태아 살렸다” 생존 확률 1% 기적

-

10

신화 김동완, 성매매 합법화 주장…논란일자 “현실 외면은 책임 회피”

-

1

“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다

-

2

“재판소원, 4심제 운영 우려는 잘못… 38년전 도입 반대한 내 의견 틀렸다”

-

3

尹 “계엄은 구국 결단…국민에 좌절·고난 겪게해 깊이 사과”

-

4

한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”

-

5

유시민 “李공소취소 모임, 미친 짓”에 친명계 “선 넘지마라”

-

6

“尹어게인 공멸”에도 장동혁 입장 발표 미뤄… 국힘 내분 격화

-

7

尹 ‘입틀막’ 카이스트서…李, 졸업생과 하이파이브-셀카

-

8

[사설]“12·3은 내란” 세 재판부의 일치된 판결… 더 무슨 말이 필요한가

-

9

[단독]美, 25% 관세 예고 前 ‘LNG터미널’ 투자 요구

-

10

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[It’s Design]0.6초의 유혹 브·랜·드](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2006/02/27/6965193.1.jpg)

![[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133392699.1.thumb.jpg)

댓글 0