“그럼 대통령이 조찬 기도회나 종교 행사에 참석해도 안 됩니까?”(대법관)

“지속적인 정부 행위로 볼 수 없어 소송 대상이 아닙니다.”(변호사)

“10번 참석하는 건 어떻습니까. 20번은요?”(대법관)

지난달 28일 미 연방대법원 법정. 팽팽한 긴장감 속에 대법관들의 질문이 속사포처럼 쏟아지고 있었다.

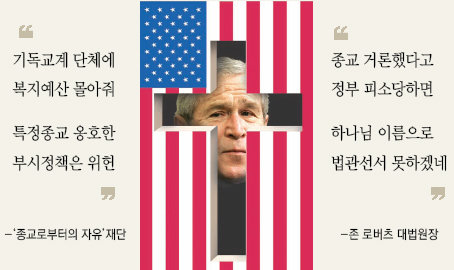

이날 재판에 올라온 사건은 이른바 ‘국가와 종교의 분리’에 관한 소송. 조지 W 부시 행정부의 친(親)기독교적 정책에 대해 제기된 소송이 대법원에서 다뤄지는 것은 이번이 처음이다.

부시 대통령은 독실한 기독교 신자인 데다 공화당의 보수 우파 이미지가 덧씌워져 “국가정책을 특정 종파에 근거해 결정한다”는 비판을 받아 왔다.

이번 소송은 ‘종교로부터의 자유’ 재단이 2004년 부시 행정부의 정책이 “수정헌법 제1조를 위반했다”며 제기한 것. 수정헌법 제1조는 ‘연방의회는 특정 종교를 옹호할 수 없다’고 규정하고 있다.

재단이 구체적으로 문제 삼은 것은 백악관의 ‘신앙에 근거한 공동체를 위한 정책사무처’가 예산을 사용하는 방식. 기독교계 기관이나 복지시설에만 예산을 몰아줘 다른 종교를 결과적으로 차별하고 있다는 주장이다. 지난해 시카고 주 항소법원은 “소송을 낼 자격이 인정된다”며 재단 측 손을 들어줬다.

그러나 정부 측의 상고로 이날 처음 열린 대법원 심리는 기존 판결에 의문을 제기하는 분위기가 지배적이었다고 방청객들은 전했다.

존 로버츠 대법원장은 “정부가 신이나 종교를 거론했다는 이유로 피소당할 수 있다면 법관들이 법정에서 하나님의 이름으로 선서하는 것에 대해서는 왜 소송을 내지 않느냐”라고 따져 물었다. 부시 대통령이 지난해 임명한 보수 강경파 새뮤얼 얼리토 대법관도 로버츠 대법원장 편에 섰다.

얼리토 대법관과 정반대 입장인 스티븐 브레이어 대법관마저 “재단 측의 논리대로라면 정부가 플리머스 바위(Plymouth Rock)에 교회를 세우는 것도 위헌이냐”고 반문했다. 플리머스 바위는 종교의 자유를 찾아 떠난 청교도들이 신대륙 미국에 처음 도착한 역사적 지점이다.

그러나 앤터닌 스캘리아 대법관은 이에 동의하면서도 “대통령이 특정 종교행사에 참석하기 위한 경비를 세금으로 썼다면 문제가 된다”고 지적했다.

이정은 기자 lightee@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0