새로운 아이디어를 얻기 위해 기업들은 고객을 찾는다. 그러나 “이 제품을 써 보니 어떤가”라고 묻는 정도에 그쳐선 안 된다. 자택을 찾아가 몇 시간씩 질문한 뒤 냉장고를 열어 보거나, 스토커처럼 만 48시간 동행하면서 조깅 또는 쇼핑에 나선 고객을 관찰한다. 통상적으로 기업이 해 온 집중 그룹(focus group) 인터뷰와 달리 고객의 긴장을 풀어 준 채 진짜 속내를 살핀다. 뉴욕타임스는 이런 기법을 긴장풀기(unfocused) 인터뷰라고 불렀다.

경제주간지 비즈니스위크는 몇 년 전부터 ‘디자인과 이노베이션’ 담당 팀을 별도로 떼어 내 전문 인력 6명을 전담 배치했다. 경영자의 관심이 디자인을 통한 혁신으로 옮아가고 있다는 증거다.

이날 발표자로 나선 홍범식 SK텔레콤 상무는 “고객이 ‘이렇게 바꿔 달라’고 해법을 제시한다면 이미 한발 늦었는지 모른다. 고객의 삶을 현미경처럼 들여다봄으로써 고객도 모르는 욕구(needs)를 찾아내는 능력에 성패가 달렸다”고 말했다.

시카고 도심의 현대미술관(MCA)에서 열린 세미나에는 덴마크 고객조사기관 ‘레드 어소시에이츠’의 컨설턴트 준 리 씨도 참관했다. 이틀간 열리는 행사의 참가비는 2000달러가 넘는다. 그는 무엇을 얻기 위해 대서양을 가로질러 왔을까.

그는 인터뷰에서 “고객의 집에 꼬박 이틀을 머물러 봤다. 책상머리에서 고민할 때와 180도 다른 소비자의 세상이 있었고, 그곳에 치열한 현장이 있었다”고 회상했다.

이런 기류 속에서 기업들은 다양한 전문가를 뒤섞는 통섭(統攝·여러 분야를 넘나듦)의 팀 구성이 거스를 수 없는 흐름이라고 믿는다. 심리학 인류학 전공자를 앞 다퉈 채용한다. 디자인대학원을 졸업했다는 준 리 씨도 학부 전공은 신경생물학이었다.

사업의 미래를 고객에게서 찾으려 할 때 가장 주목해야 할 대상은? 바로 ‘괴짜 고객’이다. 이들은 예전에 “정상적인 다수 고객과 다르다”는 이유로 기업의 관심을 못 끌었다. 홍 상무는 “입맛을 위해 유기농 작물 재배에 손수 나서고, 연장을 스스로 만들며 기업이 깨닫지 못한 스스로의 욕구를 풀어 가는 이들 괴짜야말로 신사업 아이디어의 보고(寶庫)”라고 말했다.

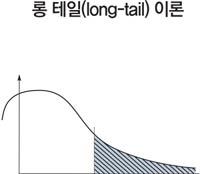

둘째 날 가장 주목받은 연사는 괴짜의 부상(浮上)에 주목해 ‘롱 테일 이론’을 제시함으로써 인터넷 시대의 패러다임 변화를 예고한 크리스 앤더슨 씨였다.

정보기술(IT) 분야 최대 판매부수 월간지 와이어드(WIRED)의 편집장인 그는 “과거에 주목받지 못했던, 소수를 위한 ‘작은 사업’ 개척에 기업들이 달려든다”고 강조했다.

그러나 ‘디자인 사고’가 늘 성공만 가져온다고 믿어서는 진정한 결실을 맛보지 못할 수도 있다. 시카고의 디자인기업 도블린(Doblin)의 래리 킬리 대표는 “진짜 혁신은 뭔가 최종 결과물을 찾아내는 유레카(Eureka)의 순간이 아니라 ‘이거 낭패군’ 하며 새로운 시도와 실패를 거듭하는 과정에 있다고 믿는다”고 말했다. 그는 “100번의 혁신 디자인 시도 가운데 95번은 실패할 수 있다는 자세로 일한다”고 덧붙였다.

이번 디자인 전략 콘퍼런스에는 한국기업으로는 SK텔레콤과 삼성전자가 참석했다.

시카고=김승련 특파원 srkim@donga.com

:롱 테일(Long Tail)

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0