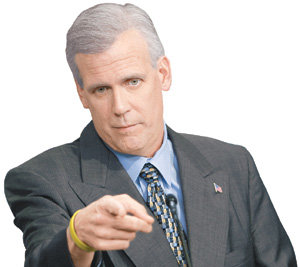

집권 7년차를 바라보면서 백악관 참모들의 이탈 행렬은 새로운 뉴스가 되기 힘든 정도가 됐다. 그러나 “돈이 없어서 떠난다”는 그의 사임 이유는 다른 공직자들과 확연히 달랐다. 다른 사람들은 흔히 “가족과 시간을 더 보내기 위해서”라는 이유를 들었다.

올해 초 백악관이 공개한 그의 지난해 연봉은 16만8000달러. 대통령과 부통령을 제외하면 그보다 많은 연봉자가 백악관 내에는 없다.

하지만 지난해 초까지 일했던 폭스뉴스에서 ‘폭스뉴스 선데이’라는 프로그램 진행자 시절 그가 받은 연봉 175만 달러와 비교하면 10분의 1 수준에 그친다. 지난해 10월 정치잡지 내셔널저널은 “그의 주식 및 투자 자산은 평가오차를 고려할 때 69만∼216만 달러”라고 보도했다.

스노 대변인은 10∼14세의 세 자녀가 있다. 다른 명사들의 자녀처럼 연간 학비가 2만5000달러에 이르는 사립 중고등학교에 진학할 가능성을 고려하면 그의 ‘자녀 학비 조달을 위한’ 퇴직 결정을 이해 못할 것도 없다는 시각도 있다.

실제로 A 씨는 2005년 딕 체니 부통령실을 떠나 로비스트로 변신했다. 그는 한국에서 온 지인에게 공직을 떠난 이유를 이렇게 설명한 적이 있다.

“아이 2명이 곧 대학에 들어간다. 아내의 성화를 내가 감당할 수 없다. 나도 이젠 돈을 벌어야 하지 않겠느냐.”

그동안 미국에서는 ‘뉴욕은 돈, 워싱턴은 권력’이란 통념이 자리 잡고 있었다. 행정부와 의회에 진출한 엘리트 그룹은 비슷한 능력의 민간기업 종사자보다 연봉은 훨씬 못 미치지만 으레 ‘명예롭게 일하다 은퇴 후 민간기업에서 돈 벌 기회가 오겠지’라고 생각한다.

그러나 언제부턴가 워싱턴 공직자들이 40, 50대를 맞이하면 공직 봉사를 계속할지, 돈을 벌지를 고민하는 현상이 나타났다. 2000년 이후 로비스트가 영향력을 키우면서 ‘돈 문화’가 자리 잡은 탓이라는 진단이 가능하다. 스노 대변인이나 A 씨 모두 비슷한 사례로 보인다.

지난해 1월 트렌트 롯(65) 공화당 상원의원은 “올 11월 중간선거에 출마한다”고 발표했다. 18년간 3선 상원의원을 지낸 그가 4선에 도전하는 것은 한국식 정서로는 당연한 일이다.

그러나 워싱턴포스트는 당시 “롯 의원이 2005년 허리케인 카트리나로 미시시피 주의 자택을 잃은 뒤 6년 임기를 다시 채울지 고민해 왔다”고 썼다. 재산이 많지 않은 그로서는 2013년 71세에 4선 임기를 마치면 고소득을 올릴 기회가 줄어 고민할 수밖에 없었다는 보도였다.

워싱턴=김승련 특파원 srkim@donga.com

권순일기자의 논스톱슛 >

-

청계천 옆 사진관

구독

-

월요 초대석

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[권순일기자의 논스톱슛]정신무장 없으면 16강은 한낱 꿈](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0