아일랜드“시민은 고객” 사법부도 서비스 혁신 동참

뉴질랜드 민영화-조직개편 통해 공무원 67% 감축

덴마크 공무원도 성과 못내면 언제든 해고 가능

《“저 같은 과장급은 3개월 전에, 제 상사인 국장은 6개월 전에 미리 고지하면 언제든지 해고할 수 있어요. 일반 기업 근로자와 크게 다르지 않아요.” 덴마크 고용부의 위베 베스트 과장. 그는 손끝으로 목을 베는 시늉까지 했다. 그는 취재팀이 “한국에서는 직업의 안정성 덕분에 공무원이 최고 인기 직장”이라고 말하자 한국의 공무원을 부러워했다. 사회복지 전통이 강하고 공무원 노조가 강력한 북유럽의 덴마크 공무원도 해고될 수 있다는 말을 듣고 취재팀도 깜짝 놀랐다.》

싱가포르는 한술 더 떴다. 기자를 만난 현지 공무원들은 “실력이 없으면 언제든지 해고될 수 있다. 공무원 연금도 없다”며 볼멘소리를 했다.

‘주식회사 같은’ 국가의 공무원 사회 뒤에는 성과를 강조하는 평가 및 보상 시스템, 감사를 의식할 필요 없이 창조성을 마음껏 발휘하게 만드는 문화, 민간 못지않은 교육 시스템이 인프라스트럭처로 깔려 있었다.

○ ‘철밥통’이란 개념 없어

서정호 쌍용건설 싱가포르 지사장은 “한 싱가포르 공무원을 만났는데 지난해 7.7% 성장해 보너스를 잔뜩 기대하는 눈치”라며 “공무원이 국가 경제를 위해 뛸 수밖에 없다”라고 말했다.

성과평가에서 최하 등급을 받은 공무원은 일정 기간 코치를 붙여 준다. 그래도 변화가 없으면 옷을 벗어야 한다.

싱가포르 시빌서비스칼리지의 제이미 텅 디렉터는 “공무원 사회에 ‘평생직장’이라는 개념은 존재하지 않는다”라며 “다만 ‘종신 고용될 수 있는(lifelong employable)’ 교육 훈련 기회만 주어질 뿐”이라고 강조했다. 그 대신 모든 공무원이 ‘실직의 위기’를 겪지 않도록 연간 100시간의 교육을 받는다.

공무원 시장도 열려 있다. 지난해 미국 스탠퍼드대 경영학석사(MBA) 과정을 마치고 시빌서비스칼리지에 채용된 김현정 매니저는 영주권이 없는 외국인 공무원이다. 김 연구원은 “싱가포르는 능력만 있다면 외국인도 공무원이 될 수 있다”며 “아일랜드 출신 경찰관도 있다”고 소개했다. 뉴질랜드는 차관 직도 외국인에게 개방돼 있다.

○ “시민들은 박수 보내”

불필요한 인력과 조직은 심하다 싶을 정도로 쳐 내는 국가도 있다. 뉴질랜드는 정부 개혁을 위해 1990년대 중반 공무원의 3분의 2를 줄였다. 민영화와 조직개편을 통해 4000여 명의 교통국 인력이 100명 이하로 줄었다. △행정 서비스의 질을 관리하는 성과 평가 체계 △고객 서비스 마인드 △국가 자산의 기회비용을 계산하는 정부기관 평가시스템 등이 뼛속 깊이 각인되지 않고는 쉽지 않은 일이다.

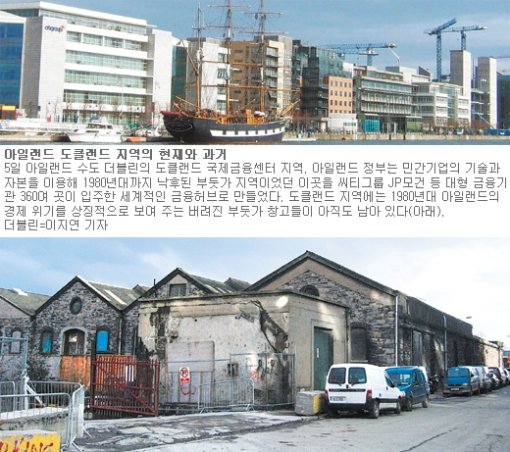

아일랜드는 1996년 시민을 ‘고객’으로 규정하고 고객이 만족할 때까지 양질의 서비스를 하겠다고 선언했다. 정부 혁신과 관계가 없을 것 같은 사법부까지 혁신 대열에 참여시켰다. 아일랜드 정부는 대법원 밑에 기업 간 분쟁만을 전담하는 상업법원(Commercial Court)을 설립했다. 이후 평균 4년 걸리던 해결 시간이 4개월로 줄었다.

아일랜드 행정연구소를 찾은 기자가 “범죄자도 ‘고객’이 될 수 있느냐”고 다소 도발적으로 물었다. 리처드 보일 연구원은 “그렇다. 이 문제에 대해 당시 학계에서 논란이 거셌지만 정부는 뜻을 굽히지 않았다. 반면 시민들은 박수를 보냈다”고 설명했다.

○ 기업보다 창의적인 조직

기업보다 유연하고 변화에 신속하게 대응하는 조직. 싱가포르 정부가 최근 강조하는 공무원 조직 문화다.

싱가포르 경제개발청(EDB)에는 ‘아메바 팀’이 있다. 단세포 동물인 아메바처럼 변화에 민첩하게 대응하는 조직이라는 게 EDB 측의 설명. 일본 기업 ‘교세라’에서 배운 것이다.

돌발적인 문제가 생기면 젊은 공무원으로 구성된 아메바 팀이 가동된다. 이들은 90일 내에 가장 창의적인 해결책을 마련해 대안을 제시한다. “1990년대 재무부에서 먼저 도입했고 싱가포르 전 정부 기관으로 확산됐다”는 말을 듣고 취재팀은 그들의 순발력에 또 한 번 놀랐다.

싱가포르 학교 교실의 전등은 휴대전화 문자메시지(SMS)로 켜고 끌 수 있다. 한 공무원이 전력 절감을 위해 제안한 아이디어다. 학교 전력 소비량이 무려 25% 줄었다.

싱가포르 정부는 2003년 공무원들의 아이디어를 받아 예산을 절감하는 ‘낭비절감패널’을 설치했다. 민간 컨설턴트도 자문위원으로 참여한다. 실제 적용 사례를 물었더니 수치를 내 줬다. 올해 1월 현재 3396건의 제안에 대해 회신했고 63.7%가 수용됐다는 것. 이렇게 해서 2006년 한 해에만 1160만 싱가포르달러의 예산을 줄였다.

캐나다 정부는 ‘공공개혁 펀드’를 2000년에 만들었다. 개혁 아이디어를 낸 공무원이 직접 이를 실천하도록 5만 달러를 지원해 준다.

특별취재팀

이병기 경제부 차장 eye@donga.com

싱가포르=박용 기자 parky@donga.com

코펜하겐·올보르그=장강명 기자 tesomiom@donga.com

더블린=이지연 기자 chance@donga.com

▼정부, 공기업 자율경영 보장하되

실적 떨어지면 바로 민간에 매각▼

■ 싱가포르 ‘테마섹’ 모델

1998년 김대중 정부가 공기업 민영화를 추진했지만 노무현 정부 들어 공기업 민영화 작업은 중단된 상태다.

싱가포르 정부의 공공 부문 개혁 원칙은 분명하다. 공기업은 국가의 핵심자원이거나 새로운 성장 엔진 육성을 위해 필요한 경우로 한정된다. 여기에 해당하지 않으면 모두 민영화 대상이다.

정부 기관도 상시 구조조정 체제다. 싱가포르 재무부 측은 “정부 기관의 비핵심사업의 서비스 제공 비용을 민간과 비교해 효율성이 떨어지면 기능과 인력을 구조조정하고 사업을 아웃소싱하는 ‘시장 테스트’를 실시 중”이라고 밝혔다.

취재팀은 실제로 싱가포르 정부의 공무원교육기관인 시빌서비스칼리지에서 이런 분위기를 확인할 수 있었다. 이곳은 수강생을 보낸 정부 기관에 수강료를 세금까지 포함해 꼬박꼬박 청구한다. 정부 예산은 받지 않는다. 수강생이 결석을 하면 해당 공무원이 수강료를 물어내야 한다.

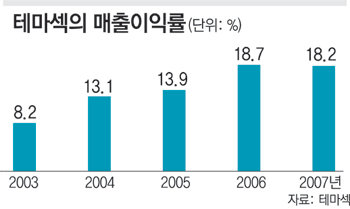

테마섹은 싱가포르의 공기업 개혁의 모델. 정부가 1974년 테마섹을 설립하고 재무부가 보유한 공기업을 지주회사 체제로 전환했다. 정부가 지주회사를 통해 공기업을 간접 지배하고 경영은 전문 경영인에게 맡기는 ‘국유민영(國有民營)’ 방식이다.

14일 싱가포르 테마섹 본사를 찾았다. 취재팀이 경영 성과를 묻자 테마섹 관계자는 “매년 주주인 정부에 7% 정도의 배당을 하고 있다”며 “자회사 대부분이 세계적인 시장 경쟁력을 갖고 있다”고 설명했다. 싱가포르항공, 싱가포르개발은행, 싱가포르텔레콤, 싱가포르항만공사(PSA) 등 싱가포르의 대표 공기업이 모두 테마섹의 자회사다.

테마섹이 가장 효율적이고 경쟁력 있는 공기업을 키워낸 비결은 “소유하되 간섭하지 않는다. 경영을 간섭할 만큼 전문성도 없다”는 것이다.

정부도 테마섹을 간섭하지 않는다. 한국과 달리 이 원칙을 반드시 지킨다.

실적이 떨어지는 공기업은 곧바로 매각한다. 테마섹 측은 “올해 내로 4개 전력 자회사 중 가장 규모가 크고 수익률이 좋은 싱가포르파워를 제외한 나머지 3곳을 매각할 것”이라고 설명했다.

시드니창 >

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

횡설수설

구독

-

정경아의 퇴직생활백서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[시드니창]남북 한목소리 "계순희 파이팅"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)