中 印 러 등 신흥개발국-산유국가들 세력화 급물살

‘최대 산유국인 사우디아라비아가 빠진 고유가 대책 논의? 중국의 참여 없이 진행되는 온실가스 감축 회의?’

7일부터 일본에서 열리는 주요 8개국(G8) 정상회의를 놓고 지구촌 일각에서 회의론이 나오고 있다. 현안에 대해 영향력을 행사할 수 있는 국가들을 배제한 채 기존 선진국들로만 구성되는 회의 결과가 실효성을 갖기 어렵기 때문이다.

G8 정상회의뿐만이 아니다. 과거 전 세계를 상대로 목소리를 높여 오던 서구 중심의 협의체나 국제기구의 힘은 점점 약해지는 추세다. 그 대신 경제력에 바탕을 둔 신흥개발국들의 목소리가 커지면서 글로벌 파워가 급속히 재편되고 있다.

시사주간지 이코노미스트 최신호는 이런 글로벌 파워의 ‘백가쟁명’ 시대를 커버스토리로 집중 분석했다.

○ 이빨 빠진 호랑이?

최근 악화된 경제 상황과 국제 정세는 주요 국제기구의 역할과 효과에 의문을 증폭시켰다.

세계은행이나 국제통화기금(IMF)은 신용위기와 경기침체, 인플레이션 같은 문제들 앞에 속수무책이었다. IMF의 경우 자금난 때문에 보유하고 있던 금 400여 t까지 매각해야 하는 상황이다. 유엔 안전보장이사회가 이란의 핵개발 중단이나 중동의 안정을 촉구한 것은 상황을 개선시키는 데 별다른 도움을 주지 못했다. 세계무역기구(WTO)가 추진해 온 도하라운드 협상도 진척이 없다.

이런 상황을 틈타 신흥개발국들이 연합체 등의 형식으로 국제사회에 영향력을 행사하려는 시도가 두드러진다. 동남아시아국가연합(ASEAN)이나 걸프협력회의(GCC), 아프리카연합(AU) 같은 기구들이 대표적이다.

브라질 러시아 인도 중국 등 브릭스(BRICs) 국가의 외교장관들은 올해 초 처음으로 회동한 데 이어 경제·재무장관 회담도 순차적으로 가질 예정이다. 중국 인도 러시아는 다자간 동맹 강화를 위해 3국 회담을 꾸준히 추진 중이고 아시아에서는 유럽연합(EU)에 비견되는 아시아연합(Asian Union) 창설 논의가 나온다.

기존의 G8을 중동이나 신흥개발국을 포함시킨 G15, 혹은 G21로 늘려야 한다는 주장도 힘을 얻고 있다. 미국의 공화당 대선 후보인 존 매케인 상원의원이 최근 ‘민주주의 국가동맹(League of Democracies)’의 창설을 주장한 것도 이런 분위기를 반영한다.

○ 새로운 권력구도

이코노미스트는 과거 미국을 중심으로 짜여졌던 글로벌 영향력의 ‘단극(unipolar) 체제’가 무너지고 있다고 진단했다. 그 대신 이 권력의 공백을 차지하려는 새로운 세력들의 이합집산이 활발하게 전개되고 있다는 것. 리처드 하스 미 외교협회장은 이를 지구촌의 구심점이 사라진 ‘무극성(non-polarity)의 시대’로 표현하기도 했다.

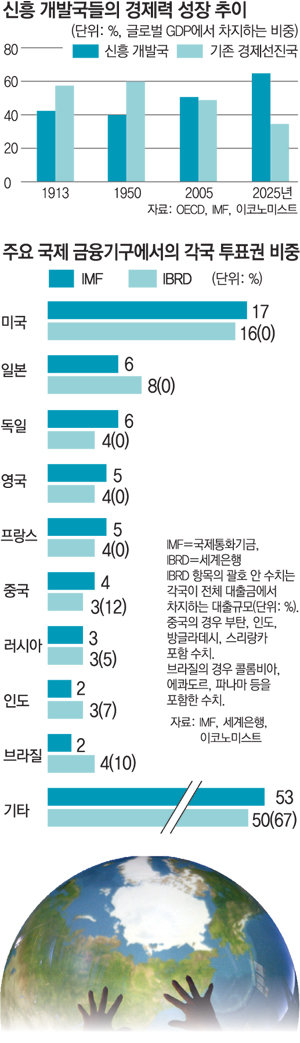

이런 현상의 바탕에는 급성장하는 경제력을 기반으로 한 신흥개발국들의 자신감이 깔려 있다. 신흥개발국들이 글로벌 경제에서 차지하는 비중은 전체의 50%를 넘어섰다. 중국은 올해 3월 IMF에서의 투표권 비중을 3.8%로 높였다. 석유와 원자재 값 상승으로 막대한 외화를 확보한 남미나 아프리카 국가들도 속속 세력화 시도에 나서고 있다.

전 세계가 공동 대응해야 하는 주요 현안이 과거의 정치적이고 이데올로기적인 문제보다는 인플레이션 같은 경제 문제로 옮겨 가고 있는 점도 이 흐름에 힘을 실었다. 하지만 이런 권력 분산은 각국의 이해관계 때문에 글로벌 이슈에 대한 합의를 이끌어내기가 더 어려워지는 문제점을 안고 있다. 서로를 견제하는 파워게임이 벌어지면서 지구촌 무정부시대가 올 수 있다는 지적도 나온다.

이정은 기자 lightee@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개