《미국 행정부와 의회가 금융위기에 대응해 7000억 달러의 구제금융법안에 합의하면서 글로벌 금융시장은 일시적으로나마 안정을 찾을 것으로 보인다. 그러나 투입되는 공적자금의 규모가 워낙 크다는 점에서 장기적으로는 미국의 재정적자에 대한 우려가 다시 불거지고 있다. 미국이 불어나는 빚을 감당하지 못하거나 이를 줄이기 위해 긴축에 나설 경우 미국의 소비를 기반으로 성장해 온 세계 경제는 타격을 받을 수밖에 없다. 미국의 부채가 이미 세계 경제의 시한폭탄이 됐다는 경고음도 나온다.》

○ 금융위기로 적자 규모 대폭 증가

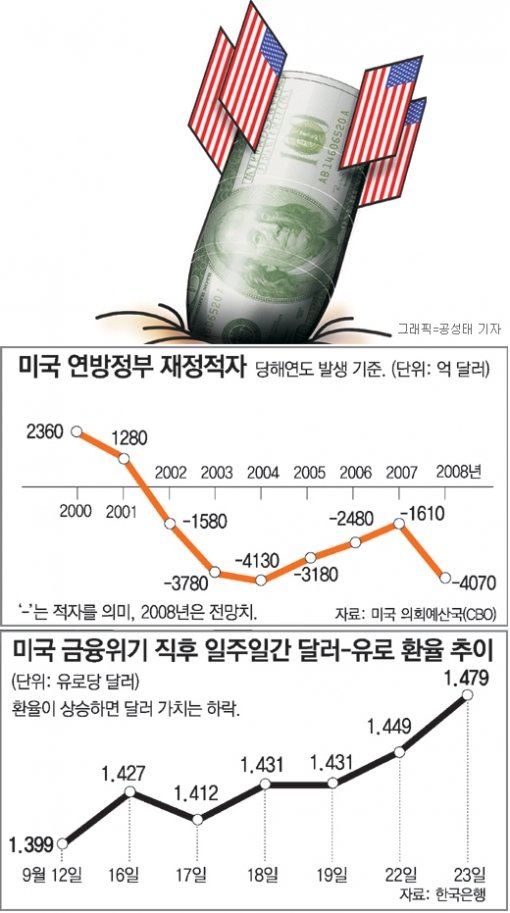

미 의회예산국(CBO)은 올해 미 연방정부의 재정적자가 4070억 달러로 미국 국내총생산(GDP·지난해 기준 13조8112억 달러)의 2.9% 수준에 이를 것이라고 전망하고 있다. 미국은 조지 W 부시 대통령이 집권한 후부터 올해까지 7년 연속 적자를 이어가고 있다. 이라크전쟁과 정부의 경기부양책, 감세(減稅) 등으로 정부의 소득 대비 지출이 크게 늘어난 탓이다.

여기에 미국 정부가 쓰러져 가는 금융기관들을 살리기 위해 공적자금까지 투입하게 되면 적자 규모는 더욱 불어날 것으로 추정된다. 합의안대로 3500억 달러를 공적자금으로 우선 투입한다고 가정하면 적자 규모는 최대 7000억∼8000억 달러 수준으로 늘어난다.

더 큰 문제는 금융부실의 깊이가 어느 정도인지 모르는 상황인 만큼, 더 투입돼야 할 공적자금 규모도 파악이 불가능하다는 것. 전문가들은 7000억 달러가 아닌 최대 2조 달러가 필요할 수도 있다고 경고한다.

|

○ 재정적자에 금융시장도 불안

지금까지 미국은 적자를 내면 국채를 발행해 이를 메웠다. 미국 국채는 신용도가 세계 최고수준이기 때문에 시장에서도 잘 팔려 나갔다. 만기가 돌아오면 추가로 국채를 발행하면서 버텼고, 그러다 보면 경기가 좋아지고 세수(稅收)가 늘면서 적자도 순식간에 줄어들곤 했다.

세계 기축통화의 발행국으로서 시뇨리지(발행비용과 화폐액면가의 차익) 파워를 갖고 있는 것도 적자 해소에 도움을 줬다. 쉽게 말해 나랏빚이 아무리 커져도 달러화를 찍어내 갚으면 됐다. 미국이 해마다 경상수지 적자를 내도 외환위기를 겪지 않는 것은 이런 이유들 때문이다.

그러나 이런 상황은 최근 미국에서 금융위기가 발생하면서 많이 달라졌다.

구제금융안이 발표된 직후 뉴욕 증시는 3일 연속(22∼24일) 하락했고 유로화에 대한 달러 환율은 12일 유로당 1.40달러에서 24일 1.47달러까지 올랐다(달러화 가치는 하락). 세계 최고의 안전자산이라는 미국 국채의 가치도 하락하고 있다. 10년 만기 미국 국채의 신용디폴트스와프(CDS·채권 부도 시 대리 변제해 주는 조건의 파생상품) 프리미엄은 이달 9일 0.214%포인트에서 23일 0.292%포인트까지 급등했다. 시장에서 미국 정부의 부도 가능성을 예전보다 높게 보고 있다는 뜻이다.

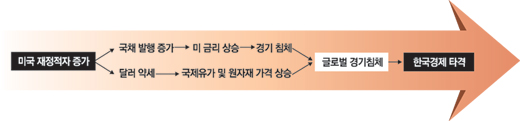

스탠더드앤드푸어스(S&P)는 재정적자가 심각해지면 그간 미국이 받았던 최고 국가신용등급(AAA)까지 조정할 수 있다고 으름장을 놓았다. 재정적자의 증가는 달러 약세로 이어지고 연쇄적으로 국제유가 및 원자재 가격 상승을 초래해 세계 경기 회복에 걸림돌로 작용한다. 또 국채 발행을 늘리면 금리가 오르고 이는 미국 내의 실물경기를 침체시킨다. 이로 인한 세계 경제의 불황은 대외 충격에 취약한 한국 경제에 고스란히 부담으로 돌아올 수 있다.

○ 국가 부도 사태는 안 올 듯

눈 덩이처럼 불어나는 미국의 재정적자를 세계 경제가 언제까지 감내할 수 있을지에 대해선 일치된 견해가 없다.

물론 대공황이나 오일 쇼크, 닷컴 버블 등 굵직한 경제위기 때마다 미국은 잘 버텨 왔기 때문에 이번에도 재정적자가 미국 경제를 쓰러뜨리는 극단적 상황은 오지 않을 것이라는 전망이 많다.

홍익대 박원암 교수는 “미국의 부채가 많은 건 사실이지만 지금보다 더 높은 적도 많았고 정권이 바뀌면 적자 규모가 다시 낮아지곤 했다”고 말했다.

삼성경제연구소 김경원 전무는 “재정적자가 문제인 건 맞지만 이번에 투입될 공적자금은 회수율이 높을 것이기 때문에 정부의 실제 손실은 극히 적을 수 있다”고 설명했다.

그러나 미국이 일방적으로 세계 경제를 끌고 가는 견인력은 많이 약화될 것이란 분석이 많다. 미국 경제의 붕괴가 세계 경제에 미치는 영향이 너무나 큰 만큼, 이를 두려워하는 각국 중앙은행이 미국 국채에 대한 투매를 자제하는 ‘공포의 균형’이 지속되면서 금융시장은 계속 불안한 양상을 띨 가능성도 크다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[오늘과 내일/이정은]부정선거 의혹이 키운 혐중… 외교 부담만 커진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131049864.1.thumb.jpg)