“혼자만 살려다가 모두 수렁에 빠진 꼴”

EU, 일부국가 반대로 동유럽 지원 무산

선진국 적자국채로 신흥국은 달러 고갈

왜 글로벌 금융위기는 수습되기는커녕 갈수록 더 깊은 수렁으로 빠져들고 있을까.

지난해 9월 ‘리먼브러더스 쇼크’가 터진 뒤 반 년이 흘렀지만 위기의 불길은 여전히 확산일로다. 그것도 더 넓게, 더 깊게 퍼져 끝을 알 수 없을 지경이다.

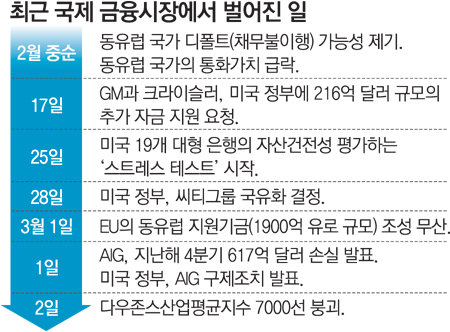

낙관적인 시나리오는 슬그머니 자취를 감췄다. 작년 말만 해도 국내외 전문가들은 금융위기가 올 상반기에 마무리되고 실물경기로 관심이 옮아갈 것이라 예상했지만 지금 세계경제는 투자은행(IB)보다 덩치가 훨씬 큰 상업은행의 부실과 씨름 중이다. 또 미국에 이어 동유럽이 위기의 진원지로 새롭게 부각되며 연쇄 폭발음을 내고 있다.

○ 늘어나는 부실, 번지는 비관론

미국과 유럽의 주요 선진국은 당초 부실해진 금융회사에 공적자금을 투입하면 금융위기가 일단락될 것이라고 기대했다. 그러나 예상과 달리 청구서 금액은 기하급수로 불어나고 있다.

미국 정부는 파산 위기에 처한 보험사 AIG를 구하기 위해 지난해 9월 이후 1500억 달러를 투입했지만 AIG는 이 돈을 모두 쓰고도 사상 최대의 적자를 냈다. 결국 미국 정부는 1일(현지 시간) 이 회사에 대한 네 번째 구제금융 계획을 발표했다.

미국 정부의 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’는 씨티그룹을 비롯한 상업은행 지원 과정에서도 되풀이되고 있다. 미국 정부는 은행 부채에 대한 지급보증에 이어 은행당 250억 달러씩 주요 은행에 자금을 지원해 불을 꺼보려 했지만 그래도 부실이 줄어들지 않자 은행 국유화라는 극약처방을 택했다.

이처럼 처음 예상보다 훨씬 많은 돈을 투입했는데도 불길이 잡히지 않자 시장에서는 “통제가 불가능한 상황이 아니냐”는 우려가 커지고 있다. 이런 불안감은 미국 다우존스산업평균지수 주가를 12년 전 수준으로 주저앉혔다.

금융 부문의 부실은 지금도 곳곳에서 계속 발생하고 있다. 실물경기의 침체가 가계와 기업의 재무구조를 악화시켰고 이는 금융회사들의 실적 악화로 이어졌다. ‘금융위기→실물경기 침체→금융 추가 부실’의 고리를 끊으려면 실물경기가 바닥을 치고 올라가야 하는데 요즘 발표되는 주요국의 경기지표는 연일 최악의 기록을 갈아 치우고 있다.

송태정 우리금융지주 수석연구위원은 “위기의 시발점인 미국 부동산값의 거품이 2006년부터 빠지고 있지만 아직도 그 끝이 보이지 않는다”며 “원래 건전했던 자산마저 부실화하고 있다”고 진단했다.

투자심리를 위축시키는 비관론도 확산되고 있다.

누리엘 루비니 뉴욕대 교수는 “미국의 침체가 대공황 이후 최장 기간 지속될 것”이라고 말했다. 지난해 말 “주식을 살 최고의 기회”라며 희망을 얘기했던 ‘투자의 귀재’ 워런 버핏조차 “올해 내내 경제가 휘청거릴 것”이라는 암울한 전망을 내놨다.

○ 혼자만 살려다 공동의 위기 키워

처음엔 잘되는가 싶던 국제 공조에도 균열이 생겼다.

유럽연합(EU)이 동유럽에 대해 일괄 구제금융을 지원하는 방안이 일부 회원국의 반대로 무산되면서 동-서유럽 간에 정치적 갈등까지 불거지고 있다. 선진국들은 경기부양 재원을 마련하기 위해 저마다 대규모의 적자국채를 발행해 신흥국의 달러 부족 현상을 가중시키고 있다.

전문가들은 “각국이 나부터 살겠다고 하다가 공동의 위기를 더 키운 꼴이 됐다”고 지적한다. 배상근 전국경제인연합회 경제본부장은 “경제 논리라면 망할 회사는 빨리 망해야 하는데 미국은 오히려 부도 직전인 자동차산업을 지원하고 있다”며 “주요국들이 보호무역주의 경향을 보인 것도 위기를 더욱 번지게 한 요인”이라고 설명했다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

이서현 기자 baltika7@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개