“내신이 더 정확” vs “객관성 포기하나” 논쟁 후끈

한국의 대학수학능력시험에 해당되는 SAT(Scholastic Assessment Test)를 둘러싼 논쟁이 미국 사회에서 끊이지 않고 있다.

SAT가 인종, 소득, 계층 간 불평등을 심화시킨다는 진보진영의 주장이 거세지면서 대입 전형에서 SAT 점수를 요구하지 않는 대학이 늘고 있지만 최근엔 "그래도 점수가 가장 객관적이고 공정한 수단"이라는 보수진영의 반격이 고개를 들고 있다.

22일 미국 보스턴에 있는 표준시험 폐지운동 단체인 '페어테스트(Fair Test)'에 따르면 현재 2475곳의 미국 내 4년제 대학 가운데 815곳이 SAT 점수를 대입전형 필수제출 자료에서 제외했다.

올들어선 150년 전통의 예수회 학교인 로욜라컬리지를 비롯해 페어필드대, 코네티컷칼리지 등 이름이 알려진 대학들이 대열에 속속 합류하고 있다. 명문 뉴욕대(일부 지원자에 한해 적용)를 비롯해 애리조나주립대, 텍사스대, 조지메이슨대 등도 이미 SAT 점수 선택화 제도를 시행하고 있다.

하버드대 윌리엄 피치몬스 입학·재정보조 담당 학장도 지난해 "대학들은 표준화된 시험에 대한 의존도를 줄여야 한다"고 권하면서 "하버드도 언젠가는 표준화된 시험성적 제출을 선택사항으로 바꿀지 모른다"고 말했다.

SAT 무용론자들은 이런 유의 시험이 사회적 불평등을 심화시키는 것은 물론이고 학생들의 실제 대학생활 성공을 예측하는데도 별 도움이 되지 않는다고 주장한다. SAT 점수보다는 고교 내신성적과 활동이력을 면밀히 살피는 게 우수 학생 선발에 더 유효하다는 것이다.

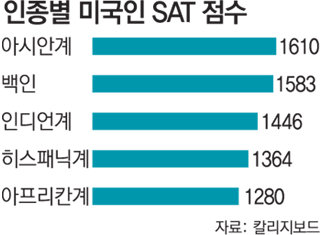

실제로 SAT 주관단체인 칼리지보드 웹사이트에 따르면 SAT 성적은 '아시안-백인-히스패닉-흑인 순'으로 편차가 뚜렷했다. 소득 수준별로도 연소득 2만 달러 이하 가정 출신의 평균이 1320점인데 비해 2~4만 달러는 1388점, 16~18만 달러는 1612점, 20만 달러 이상은 1676점으로 차이가 현격했다. 타고난 환경에 영향을 받는다는 뜻이다. 하버드대 피치몬스 학장은 "집중적인 시험 준비를 시키는 환경 등 사회경제적 배경이 SAT 성적에 영향을 미친다는 점을 주목한다"고 수차례 강조한 바 있다.

사실 SAT에 대한 진보진영의 비판은 어제오늘의 얘기가 아니다. SAT의 가운데 글자가 '소질, 재질'이란 뜻의 'Aptitude'에서 1994년 '평가'란 뜻의 'Assessment'로 바뀐 게 상징적으로 보여주듯 지난 수십 년간 SAT는 동네북이었다.

그런데 최근엔 옹호론도 고개를 들고 있다. 보수진영 교육전문가들은 "내신성적은 상대적이다. 그리고 엄존하는 고교 간 성적 편차를 반영하지 못한다"고 강조하고 있다. 칼리지보드는 최근 110개 대학을 표본 조사한 결과 SAT 성적과 대학생활 성공의 상관관계는 내신 성적 못지않게 높게 나타났다고 밝혔다.

보수파 주간지인 위클리스탠다드는 "SAT가 1900년대 초 처음 도입된 이래 수십년간 '가문 등 본인이 선택하지 않은 환경이 아니라 개인의 자질과 노력의 산물인 점수에 따라 객관적으로 평가하는 수단'이라며 SAT를 치켜세우던 진보진영이 SAT가 누구나 인정하는 대입 전형 수단으로 뿌리를 내리자 태도를 돌변해 구박하기 시작했다"며 "시험성적이 불평등을 초래하는게 아니라 현실을 반영할 뿐"이라고 지적했다.

각종 연구에 따르면 SAT를 선택사항으로 바꾼 대학의 경우 지원자의 70% 가량이 성적을 제출했으며 합격자의 평균 점수는 조금씩 낮아졌다. 하지만 지원자는 10% 이상 늘어난 것으로 조사됐다. 워싱턴 근교 메릴랜드 주 솔즈베리 대학의 경우 지원자가 2007년에 11.6%, 2008년에 10.3%나 늘었다고 밝혔다.

워싱턴=이기홍특파원 sechepa@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개