10일 한중일 정상회담서 ‘공동체 구상’ 시험대 오를듯

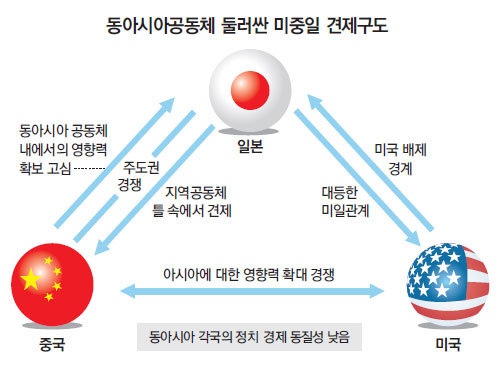

하토야마 유키오(鳩山由紀夫) 일본 총리가 깃발을 든 동아시아공동체 구상을 놓고 일본 미국 중국 간에 물밑 신경전이 치열하다. 이 구상은 장기적으로는 항구적 안전보장체제와 아시아 공동통화를, 단기적으로는 역내 경제협력체를 지향하고 있지만 이를 바라보는 3국의 속셈이 서로 다른 데다 벌써부터 미중 양국의 견제가 시작되고 있어 험난한 앞길이 예상된다.

미중 양국체제(G2)의 등장과 중국의 급부상에 위협을 느끼고 있는 일본은 중국을 다자협의체 틀 속에 묶어놓고 여러 나라가 힘을 합쳐 견제하는 것이 국익에 도움이 된다는 판단을 하고 있다. 중국을 일대일로 상대하기엔 벅차다는 걸 잘 알고 있기 때문이다.

중국으로선 이 구상 자체에는 찬성하면서도 자칫 일본에 주도권을 빼앗길까 봐 고심하고 있다. 지난달 말 중-일 외교장관 회담에서 중국 측이 동아시아공동체에 대해 “그건 벌써부터 우리가 주장해 오던 것”이라며 딴죽을 건 것도 주도권 선점을 위한 것이다. 중국은 동아시아공동체의 대상국 범위도 자국의 영향력이 어느 정도 확보된 ‘아세안+3(한국 일본 중국)’을 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 일본은 ‘아세안+3’에 인도 호주 뉴질랜드를 포함한 ‘동아시아 정상회의’ 참가국을 대상으로 상정하고 있다고 도쿄신문이 5일 전했다.

동아시아에서 발언권이 센 미국은 이 구상이 미국의 영향력을 제한하려는 의도가 있다고 보고 일단 부정적이다. 미국 정부는 지난달 23일 미일 정상회담에서 하토야마 총리로부터 이 구상에 대한 진의를 확인하지 못하자 곧바로 반대 의사를 일본 정부에 전달했다고 일본 언론이 최근 보도한 바 있다. 하토야마 총리가 “일본의 아시아정책은 미일동맹이 없으면 불가능하다”는 점을 강조했지만 대등한 미일관계를 외치는 그의 외교노선에 경계를 늦추지 않고 있는 것이다. 1990년대 초 마하티르 모하맛 당시 말레이시아 총리가 제안했던 동아시아경제회의 구상도 미국의 반발로 좌절됐던 것처럼 현실적으로 미국의 동조 없이는 동아시아공동체가 진척되기는 쉽지 않다.

동아시아 내부 환경도 간단치 않다. 유럽연합(EU)과 달리 각국의 정치제도나 경제 발전 정도가 크게 달라 하나의 공동체로 묶기에는 어려움이 있다. 동아시아공동체 구상의 1차 관문은 10일 중국 베이징(北京)에서 열리는 한중일 정상회담이다. 하토야마 총리는 이를 통해 동아시아공동체 구상에 추진력을 붙이려 할 태세다. 이 구상과 함께 하토야마 총리의 외교노선 양대 축을 이루는 ‘대등한 미일관계’는 11월 버락 오바마 대통령의 방일 때 본격적으로 시험대에 오를 것으로 보인다.

도쿄=윤종구 특파원 jkmas@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0