“한국 신약 임상시험 몰랐다면 아마 지금 우리들은 없었을 것”

그저 환절기에 찾아오는 감기라고만 생각했다. 좀처럼 낫지 않는 것 같아 오사카대병원을 찾았을 때 의사는 고개를 갸우뚱하더니 ‘사진 좀 찍어보자’고 했다. 2cm짜리 종양이 왼쪽 가슴에 있었다. 신혼살림을 차린 지 7개월쯤 지났을 무렵이었다.

2008년 10월 폐암 3기 선고를 받은 에노모토 다카히데 씨(31)는 입에 담배를 대본 적도 없다. 가족력도 없었고, 사는 곳도 산림지대인 와카야마로 대기오염과는 동떨어진 곳이다.

6개월간 일본 내 대학병원에서 항암치료를 받았지만 나아지는 기미가 없었다. 몸은 바짝 말라갔다. 가업인 벌목업도 치료를 시작하면서 그만뒀다.

○ 폐암 유전자 발견은 일본, 치료 현실화는 한국

14일 서울 종로구 서울대병원에는 에노모토 씨를 비롯해 11명의 일본인이 방문했다. 히로시마, 오사카, 도치기, 후쿠오카 등 일본 각지에서 왔다. 화이자제약이 개발하고 방영주 서울대 의대 교수가 임상시험 중인 폐암 표적치료제 ‘크리조티닙’을 받기 위해서다.

반도체 부품설계를 하는 다다오 유키 씨(32)는 매달 월차를 내고 온다. 다다오 씨는 “일본에서도 올 3월부터 임상시험이 시작됐는데 좀 더 일찍 시작됐더라면 더 많은 일본인 환자가 혜택을 봤을 것”이라고 말했다. 일본에서는 한국보다 2년이나 늦게 신약을 접할 수 있었던 것이다.

처음 치료를 받던 일반인 환자는 13명이었지만 현재는 11명이다. 한 명은 사망했고, 또 다른 한 명은 약에 내성이 생겨서 투약을 중단했다. 그러나 나머지 11명에게 생긴 변화는 놀라웠다. 서울대병원에서 만난 일본인 환자들은 “그때 한국에 오는 결단을 내리지 못했더라면 지금의 나는 없었을 것”이라고 단언했다.

‘삶’을 찾아 한국까지 온 이들은 서로를 ‘전우(戰友)’라고 부른다. 에노모토 씨의 왼쪽 가슴은 지금 깨끗하다. 2cm의 종양은 흔적조차 보이지 않는다. 벌목업도 다시 시작했다. 다다오 씨 역시 처음에 9cm였던 종양 크기가 많이 줄어들었다. 두 사람의 꿈은 ‘아빠가 되는 것’. 결혼한 지 얼마 안 돼 항암치료를 받았기에 아직 미루고 있지만 ‘가능하다’는 의료진의 말에 힘을 얻었다. 마쓰모토 메구미 씨(29·여)는 폐암이 시신경에까지 전이되면서 왼쪽 눈이 보이지 않았지만 크리조티닙을 투약한 뒤 시력이 0.3으로 좋아졌다. 이젠 여섯 살, 한 살인 두 딸을 돌보는 데 어려움을 느끼지 않는다.

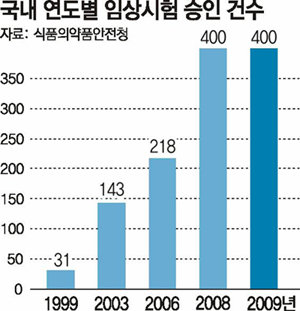

○ 임상시험, 보이지 않는 유치 경쟁

일본도 2007년부터 ‘임상시험 활성화 5개년 계획’을 세우고 인프라 구축에 나섰다. 2월에는 일본제약협회에서 서울아산병원에 견학도 왔다.

노지현 기자 isityou@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0