“의회가 모든 법안을 통과시킬 때는 다수의 지지를 얻어야 하며, 양당의 지지를 얻기 힘들면 통과시키지 말아야 하는 것 아닙니까. 옳은 일을 하시오. 정치적인 일을 하지 말고. 모든 미국인이 지지할 수 있는 법안을 만들라는 말입니다.”

지난해 3월 미국 텍사스 주에 사는 토머스 리터 씨는 폭스TV를 통해 건강보험 개혁안이 통과됐다는 소식을 듣고 울분을 참지 못했다. 그는 늘 버락 오바마 대통령을 마뜩잖게 생각해 온 ‘모태’ 보수주의자였다. 글로벌 금융위기 때부터 건보개혁까지 오바마 대통령의 행보가 마음에 들지 않았던 그는 마침내 펜을 들었다. 대통령에게 직접 분노가 가득 담긴 편지를 보내기로 한 것이었다.

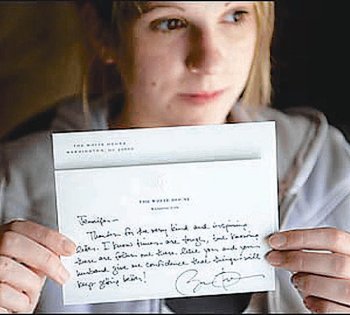

얼마 뒤 리터 씨는 오바마 대통령의 친필답장을 받았다.

생각의 차이는 평행선이었지만 비판에 귀를 기울여준 대통령의 성의에 감동한 그는 오바마 정책이 갖는 장단점을 찬찬히 생각해 보게 되었다.

오바마 대통령은 매일 저녁 일과를 마친 뒤 ‘숙제 보따리’를 푼다. 국민들이 보낸 편지 중 엄선된 10통을 읽고 이 중 두 개 정도를 골라 친필로 답장을 써주는 것이다. 국민과의 소통, 가공되지 않은 민심을 듣기 위해 취임 둘째 날부터 거르지 않고 해오는 ‘방과 후 숙제’다.

대부분의 편지는 실업, 할부 구입, 경제적 곤란에 관한 내용이다. 때로는 ‘수업 분위기를 망치는 못된 애들을 선생님들이 내버려두고 있어요’라는 내용의 교육현실을 질타하는 열한 살 초등학생의 편지도 있었다.

대통령에게 보내는 국민의 편지는 꽤 과학적이고 세심한 시스템에 의해 분류된다. 뉴욕타임스에 따르면 하루 2만 통가량의 편지와 e메일, 팩스로 넘쳐나는 백악관에는 서신을 담당하는 부서가 따로 있다. 백악관 인근 건물에 사무실을 두고 편지분석관 55명과 인턴 25명, 약 1500명의 자원봉사자가 매일 배달된 모든 편지를 읽은 뒤 사법, 실업, 건강보험개혁, 이민 등과 같은 주제별로 분류한다. 이후 주제별로 골고루 총 10통의 편지가 최종 선정된다. 이 같은 방식에 대해 사슬로 씨는 “오바마 대통령의 성격을 드러내는 단적인 예”라고 평했다.

신나리 기자 journari@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]“52시간제로 R&D 성과 줄어”… 그런데도 예외조항 뺀다는 野](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131049845.1.thumb.jpg)

댓글 0