美 세금 등 창업장벽 높아져

창업자금 등 대폭 지원하는 칠레로 벤처기업 몰려들어 2년만에 500개 회사 입주

벤처 기업인 ‘크웰리아 닷컴’은 최근 부동산을 가진 미국인들의 입소문을 가장 많이 타는 회사다. 인터넷으로 건물 가치를 평가한 뒤 적절한 돈벌이 방법을 상담해 찾아준다. ‘셰프 서핑’은 온라인 요리사 알선업으로 주부들에게 인기다. 3년 전 창업한 ‘케드조’는 휴대전화나 태블릿PC로 직원연수 프로그램을 제공하는 시스템을 만들어 각광을 받고 있다.

정보통신(IT) 분야에서 최근 ‘뜨고 있는’ 이 기업들은 소규모 자본으로 출발했지만 남다른 아이디어로 빛을 봤다는 공통점이 있다. 또 다른 공통점은? 미국 실리콘밸리에서 시작했지만 2011년을 전후해 칠레 산티아고로 거점을 옮겼다. 이들은 최근 주목받는 ‘칠리콘밸리(Chilecon Valley·칠레와 실리콘밸리의 합성어)’ 소속 벤처기업이다.

영국 이코노미스트는 13일 최신호에서 ‘실리콘밸리를 넘보는 칠리콘밸리의 유혹’을 집중 보도했다. 세금 문제 등으로 실리콘밸리에서의 창업 문이 갈수록 좁아지는 틈을 타 칠리콘밸리가 벤처기업 유치에 성공하고 있다는 분석이다.

하지만 최근 몇 년 동안 미국에서는 세금과 이민자 문제가 정치 이슈로 떠오르며 외국인 창업 규제가 강화됐다. 인도 출신 아난드 차트파르는 2년 전 세운 소프트웨어 개발회사로 승승장구했지만 최근 사업을 접고 조국으로 돌아갔다. 미 정부가 세금을 대폭 올린 데다 비자 재발급도 보류했기 때문이다. 실리콘벨리의 올해 외국인 창업비율은 44%로 떨어졌다.

칠리콘밸리는 실리콘밸리에서 곤란을 겪는 이들을 집중적으로 노렸다. 2010년 칠레 정부가 ‘스타트 업(창업) 칠레’라는 프로젝트를 발족한 뒤 온갖 지원으로 신생기업을 유혹했다. 창업제안서만 내도 착수금 4만 달러(약 4500만 원)를 줬다. 상업적 가치가 높은 회사는 칠레 대기업의 돈줄과 연결해 줬다. 비자 문제도 말끔하게 처리했다.

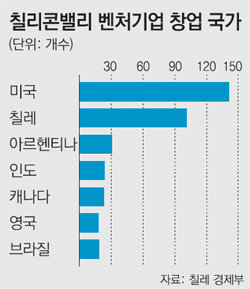

덕분에 칠리콘밸리는 2년 만에 벤처기업 500여 개가 문을 열 정도로 성장했다. 특히 실리콘밸리에 있던 150여 기업이 넘어오며 탄력이 붙었다. 지난해 미국에서 회사를 옮겨온 존 니오쿠 씨는 “요즘 기업 활동은 거의 인터넷 기반이어서 본사가 미국에 있건 칠레에 있건 차이가 없다”며 “미국인에게도 칠레의 세금 제도가 더 나으니 다른 국가 출신들은 더 말할 나위가 없을 것”이라고 말했다.

정양환 기자 ray@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0