■ 티베트사태 왜 해결 안되나

티베트 문제는 사회주의 중국 건국(1949년) 직후인 1950년으로 거슬러 올라간다. 신해혁명(1911년)으로 청나라가 멸망한 뒤 티베트는 잠시나마 독립의 봄을 누렸다. 하지만 1950년 10월 중국은 티베트를 무력으로 침공해 이듬해 5월 자국령으로 삼았다.

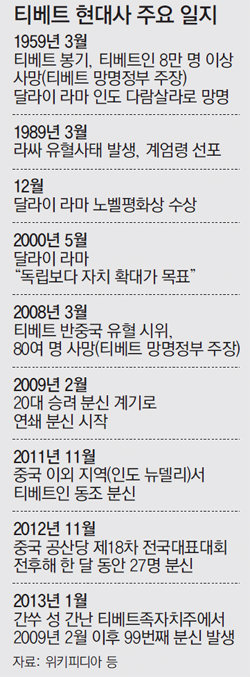

티베트인들은 1959년 3월 10일 유혈봉기를 일으키는 등 산발적인 저항을 계속했다. 그때만 해도 티베트는 미국의 비공식적인 지원을 받았다. 그러나 미국이 1972년 소련 견제를 위해 중국과 ‘핑퐁 외교’로 알려진 화해 정책을 추구하면서 티베트에 대한 지원이 사실상 중단됐다. 달라이 라마가 1970년대에 독립이 아닌 ‘고도의 자치권’을 요구하는 ‘중도 노선’을 천명하며 투쟁 수위를 낮춘 것도 이 같은 현실적 한계를 고려한 것이다. 게다가 2008년 유혈사태 이후 중국이 티베트 통치를 강화해 내부 투쟁 조직과 역량이 와해되면서 집단적인 무장 저항 대신 개인적 분신을 선택할 수밖에 없었던 것으로 분석된다.

중국은 분신 항거에 강경 일변도로 대처하고 있다. 중국 정부는 분신을 사주하거나 방조한 승려까지 ‘살인 교사죄’로 중형에 처하고, 외부와의 정보 차단을 위해 티베트 각 가정의 위성 수신 안테나까지 철거하는 강경책을 내놓고 있다.

전문가들은 중국이 티베트의 분리 독립을 절대 허용하지 않는 이유로 △중국 내 다른 소수민족의 독립 열망을 부추길 수 있고 △광대한 티베트는 자원의 보고(寶庫)이며 △인도 네팔 미얀마 등과 국경을 맞댄 군사요충지라는 점을 들고 있다.

베이징=고기정 특파원 koh@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[오늘과 내일/이정은]부정선거 의혹이 키운 혐중… 외교 부담만 커진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131049864.1.thumb.jpg)

댓글 0