몽골이 활발한 지하자원 개발에 힘입어 급속한 경제성장을 이어가고 있다. 이에 외신들은 광산(Mine)과 몽골(Mongolia)을 합성한 ‘마인골리아(Minegolia)’라는 신조어까지 만들어냈다.

하지만 몽골 서민들의 표정은 그리 밝지 않다. 광물을 팔아 벌어들인 외화가 서민들에게까지 돌아오지 않아 빈부격차가 심화되면서 불만이 커지고 있다. 아울러 대규모 광산 개발에 따른 환경 파괴, 전통적 생활방식 변화 등이 사회 불안을 부추기고 있다.

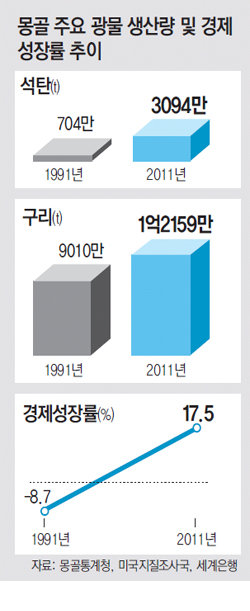

몽골은 2011년 17.5%의 급속한 경제성장률을 기록한 데 이어 지난해에도 12.7%의 경제성장률(세계 5위)을 보였다. 올해도 몽골의 경제성장률은 15.7%에 이를 것으로 국제통화기금(IMF)은 전망했다.

몽골은 지하자원 매장 규모 추정액이 총 1조3000억 달러(약 1400조 원)에 이르는 자원강국이다. 하지만 자원 개발에 필요한 자본과 기술, 기반시설이 취약한 데다 내륙지역인 몽골은 자원을 캐내더라도 운송비가 비싸 광업 발전이 더뎠다.

2000년대 중국 경제가 급성장하면서 사정은 크게 달라졌다. IMF에 따르면 지하자원을 비롯한 몽골 수출의 약 90%를 중국이 차지한다. 광물의 판로가 열리자 세계 2위의 광산개발 업체인 리오틴토가 몽골 남부 구리광산인 오유톨고이에 62억 달러를 투자하는 등 외국 업체들이 앞다퉈 몽골로 달려오고 있다.

블룸버그 통신은 “외화가 들어오면서 수도 울란바토르에는 4500달러 상당의 루이뷔통 핸드백이 팔리고 하룻밤에 3500달러인 호텔도 호황을 누리고 있다”며 “하지만 하루 1.25달러 미만의 생활비로 살아가는 몽골 인구의 약 5분의 1에 해당하는 빈곤층에게는 다른 세상 이야기일 뿐”이라고 지적했다.

몽골 정치인들은 선거 때만 되면 ‘광산 개발로 벌어들인 돈을 서민층에 분배하겠다’고 약속하지만 공수표일 뿐이다. 몽골 정부와 정치권의 심각한 부정부패는 빈곤 문제 해결을 더욱 어렵게 한다. 블룸버그 통신은 전문가를 인용해 “빈부격차로 인한 사회 불만 고조 등은 ‘아랍의 봄’이 일어날 때의 아랍권 상황과 비슷하다”며 “상황이 더 악화되면 주민들이 들고 일어날 수 있다”고 우려했다.

고비 사막 근처인 오유톨고이 광산 주변 주민들은 물 때문에 걱정이 많다. 미국 시사월간지 애틀랜틱은 “광산을 개발하고 운영하려면 막대한 양의 물을 끌어다 써야 하는데, 그렇지 않아도 물이 모자란 지역의 주민들은 식수마저 모자라게 되지 않을지, 땅의 사막화가 더욱 가속화되지 않을지 우려한다”고 전했다.

장택동 기자 will71@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0