한미중일러 정상회담 전수분석

중국 베이징에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 10일 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 ‘30분 정상회담’의 숨 가쁜 일정을 소화했다. 오전 9시 45분 박근혜 대통령과 만나기 전 이미 말레이시아 총리와 회담을 마쳤다. 오전에만 베트남 수단 일본 파푸아뉴기니 정상 4명을 더 만나 APEC 때 모두 20명과 회동했다.

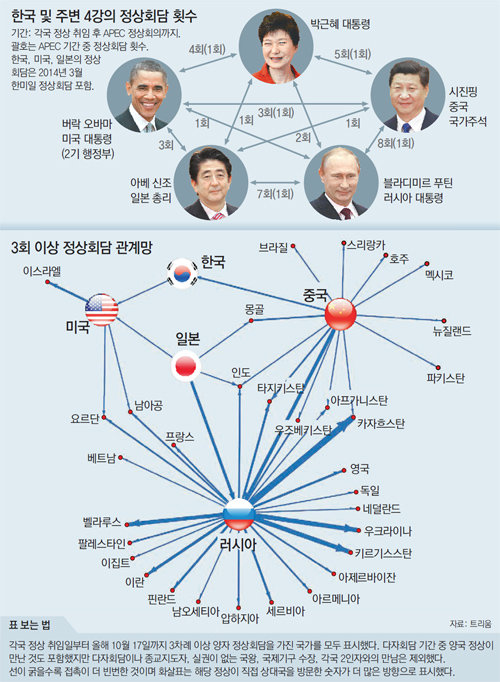

시 주석은 평소에도 활발한 정상외교 행보를 한 사실이 이번 동아일보 전수 조사에서 확인됐다. 그동안 이미지로만 평가받던 ‘주춤하는 미국’ ‘뛰는 러시아’ ‘날아다니는 중국’이 수치로 드러났다. 강대국 틈새의 한국도 외교역량을 한층 키워야 한다는 지적이 나온다.

○ 강한 협력, 뒤로는 미묘한 긴장

중-러의 밀월관계는 미국을 공동 견제, 압박하는 수단이 된다. 러시아는 미국 주도의 환태평양경제동반자협정(TPP) 체결 공세에 맞서 중국의 아시아태평양자유무역지대(FTAAP)를 전폭 지원하겠다며 힘을 실어줬다. 미국이 한국에 배치하려는 고고도미사일방어(THAAD) 체계도 양국은 함께 반대 목소리를 내고 있다.

하지만 양국은 지역 패권을 놓고는 미묘한 긴장관계를 보인다. 중국의 ‘실크로드 경제벨트’ 구상에 맞서 러시아는 옛 소련권 중심의 경제공동체(EEC) 창설을 서두른다. 우즈베키스탄 카자흐스탄 타지키스탄 등이 양국의 공동 공략국가다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 카자흐스탄 키르기스스탄과 각각 12회, 8회 만났다.

○ ‘팍스 아메리카나’ 퇴조… 겉도는 일본

미국의 주춤한 정상외교는 이스라엘-팔레스타인 분쟁, 이슬람국가(IS)의 팽창, 우크라이나 사태 등 대외 문제와 함께 공화당과의 갈등 등 국내 문제에도 발목이 잡힌 결과로 보인다. APEC에서도 미국은 중국과 온실가스 감축을 약속했고 우발적 충돌방지 군사협정을 체결했지만 ‘신형 대국관계’를 주장하는 중국 주도의 FTAAP 본격화를 바라봐야 했다.

7월 마이니치(每日)신문은 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리가 한 달간 1.15회 외국을 방문할 정도의 전례 없는 ‘속도’로 세계를 돌고 있다고 전했다. 하지만 발 빠른 행보에도 외교 효과는 회의적이라는 시각이 많다. 아베 총리는 취임 뒤 해외 35회, 국내 24회 정상회담을 열었다. 그가 가장 관심을 기울인 곳은 러시아로, APEC까지 합쳐 7회나 만났다. 김도훈 트리움 대표는 “일본은 정작 동북아 갈등 관리에 실패한 데다 자국 ‘앞마당’으로 불리는 동남아에서도 위축된 모습을 보였다”고 분석했다.

○ “한국은 중견국 외교 주도해야”

박근혜 대통령은 취임 뒤 600일간 정상회담을 49회 열었다. 12.2일에 한 번꼴로 4강과 비교했을 때 가장 적었다. 하지만 세월호 참사가 발생한 4월 16일 이후 9월 말까지 6회밖에 정상회담을 열지 못한 특수성 때문에 횟수로만 평가하긴 어렵다. 한국이 3회 이상 정상회담을 한 국가는 중국과 미국뿐이다. 한국이 두 차례 양자 회담을 한 국가는 러시아 베트남 아랍에미리트 인도 이탈리아뿐이다. 역내 입지 강화 같은 뚜렷한 목적으로 관련국을 수차례 공략하는 열강과 달리 미-중-러 3강 외교에만 치중했다는 평가가 나온다.

원유철 새누리당 의원은 “일본과 관계를 회복해 외교채널을 다변화하고 우리가 주도하는 MIKTA(멕시코 인도네시아 한국 터키 호주의 협의체) 등을 통한 중견국 외교를 이끌어 가려는 노력이 필요하다”고 강조했다.

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 1개

댓글 0