재정악화로 270억달러 국채 발행

산유량 유지 ‘셰일가스 고사’ 실패… 셰일업체보다 먼저 파산 지경

“2015년내 배럴당 30달러선 가능성”

국제 유가의 날개 없는 추락에도 미국 셰일업체와 신경전을 벌이며 생산량을 줄이지 않던 사우디아라비아가 결국 백기를 들었다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 5일 사우디가 재정 악화로 인해 올해 말까지 270억 달러 규모의 국채를 발행하기로 했다고 전했다. 2020년경 셰일업체가 몰락하기 전에 사우디가 먼저 경제적 파산을 맞을 수 있다는 경고도 나오고 있다.

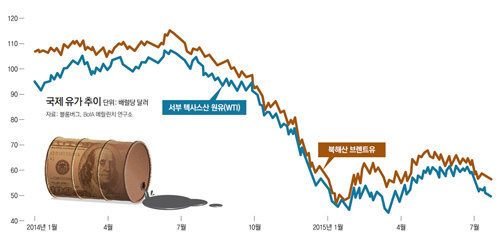

지난해 배럴당 100달러 선이던 유가(서부 텍사스산 원유·WTI)는 수요 감소, 셰일가스 확대, 중동 정세 불안 등으로 40달러대까지 주저앉았다. 문제는 당분간 회복 가능성이 작다는 것. 블룸버그통신은 “조만간 이란이 원유 생산에 뛰어들면 가뜩이나 공급 과잉인 원유량이 더 늘어나게 된다”며 “에너지 효율이 떨어지는 중국 등의 경기가 좋지 않아 올해 안에 30달러대로 떨어질 가능성도 있다”고 내다봤다.

국가 경제의 90%를 석유산업에 의존하는 사우디는 저유가의 압박에도 감산을 하지 않고 버텨왔다. 자신들이 선점한 시장을 셰일가스에 빼앗기지 않겠다는 전략이었다. 지난해 1월에는 산유량을 사상 최대로 늘리며 선제공격까지 했다. 하지만 유가를 더 떨어뜨려 셰일가스를 시장에서 고사시키겠다는 이 작전은 실패로 돌아갔다. 잠시 휘청이던 셰일가스는 오히려 생산량이 늘었다. 굴착 시간을 줄이고 여러 곳에서 동시에 채굴하는 혁신적 기법을 개발해 저비용 생산 시스템을 갖춰가면서 유가 40달러 이하에서도 견디는 내성을 기른 것이다.

원유를 비롯한 원자재를 무기로 한 헤게모니 장악은 더이상 통하지 않는다는 지적도 나온다. 대표 산유국인 러시아, 브라질, 베네수엘라 등은 최근 외환보유액이 거의 바닥나는 등 금융위기에 직면했다. 영국 일간 텔레그래프는 “미국과 유럽 등이 대체에너지 개발을 가속화하면서 전통 산유국들의 설 자리가 좁아졌고, 이런 현상은 더 심화될 것“이라고 전했다.

WSJ는 “세계 경제가 저성장에 접어든 만큼 에너지 수요는 당분간 늘지 않을 것”이라며 “자원 수출국들은 새로운 성장동력을 찾아 체질 개선을 해야 한다”고 지적했다.

이설 기자 snow@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![트럼프發 안보위기 맞아 여야 머리 맞대는 독일 정치[광화문에서/김상운]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131121754.1.thumb.jpg)

댓글 0