[강한 금융 강한 경제 만든다]1부 손발 묶인 ‘걸리버 금융’

<5>멀어지는 ‘동북아 허브’의 꿈

15일 오후 5시경 찾은 서울 여의도의 국제금융센터(IFC). 퇴근시간 전인데도 오피스 건물 3개동 중 1곳은 55층의 절반가량이 불이 꺼져 있었다. 완공된 지 6년이 지났지만 여전히 입주 기업을 찾지 못해서다. 현재 이곳의 공실률은 35%나 된다.

‘동북아 금융허브’를 표방하며 2012년 11월 들어선 IFC는 국제금융센터라는 이름이 무색하다. 입주 기업 142곳 중 외국계 금융사는 25곳에 불과하고 당초 정부가 목표로 했던 외국계 금융회사의 본사 이전은 1곳도 없다. 당초 논의됐던 법인세 인하 등의 혜택이 결국 무산된 탓이다. 최근 IFC로 본사를 옮긴 국내 금융사 관계자는 “국제금융센터여서가 아니라 비교적 최신 건물인데도 여의도의 다른 오피스빌딩보다 임대료가 저렴해서 택했다”고 설명했다.

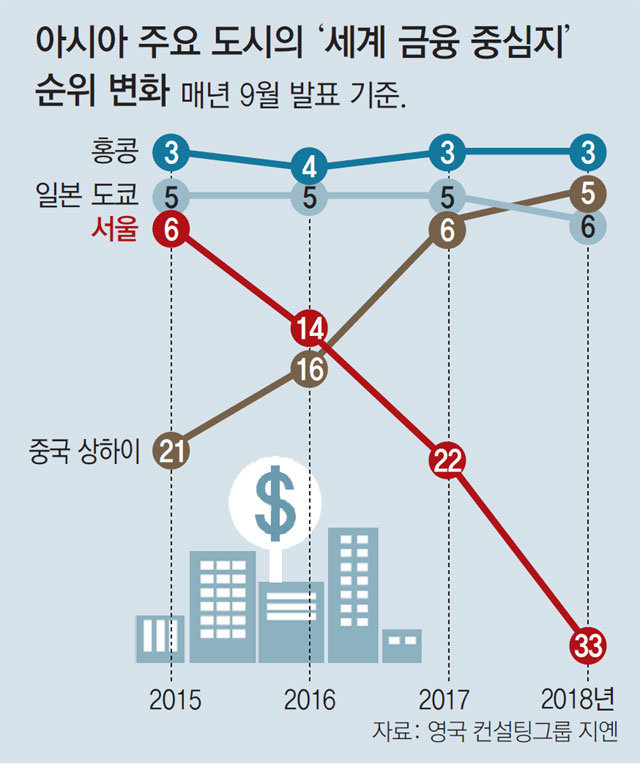

노무현 정부가 2003년 12월 발표한 ‘동북아 금융허브’ 구상의 현주소는 이처럼 초라하다. 세계 각국이 금융허브를 넘어 혁신산업과 금융이 어우러진 ‘핀테크 허브’를 구축하며 앞서가는 사이 한국의 금융 경쟁력은 뒷걸음치고 있다.

‘제2 금융허브’를 내세웠던 부산의 위상은 더 초라하다. 지옌의 조사에서 부산은 지난해 70위, 올해 44위에 그쳤다. 이명박 정부는 2009년 1월 여의도와 함께 부산 문현지구를 파생상품, 선박금융에 특화된 세계적 금융 중심지로 키우겠다는 계획을 내놨다. 하지만 현재 한국거래소, 한국예탁결제원, 한국자산관리공사 등 금융공공기관만 옮겨갔을 뿐 외국계는 물론이고 국내 민간 금융사들도 부산을 외면하고 있다.

상황이 이런데도 서울, 부산에 이어 전북 전주를 ‘제3의 금융허브’로 육성하는 방안이 추진되고 있다. 2015년 국민연금공단이 전주혁신도시로 옮겨가자 전북도는 금융타운 조성 사업에 들어갔다. 문재인 대통령도 지난해 ‘전주를 제3 금융도시로 키우겠다’는 대선 공약을 내놨다. 최근 전주로의 공공기관 이전 움직임이 가시화하자 부산 지역 정치권과 기업들이 반발하고 나서는 등 갈길 먼 금융허브 이슈가 지역 갈등으로 번질 기미를 보이고 있다.

○ 세계는 금융허브 각축전

싱가포르는 도시 전체를 금융 혁신의 실험장으로 탈바꿈시키겠다는 목표로 2015년 ‘스마트 파이낸셜 센터’ 비전을 내놓은 데 이어 2016년 ‘규제 샌드박스’(새로운 서비스에 각종 규제를 면제해주는 것)를 도입했다.

세계 4위의 자산운용 시장을 갖춘 호주는 시드니를 대체투자 등 자산운용에 특화된 금융허브로 키우겠다는 비전을 세웠다.

○ “선택과 집중” 중요

전문가들은 한국의 금융허브를 만들기 위해선 글로벌 금융사를 끌어들일 세제 혜택, 규제 완화 등의 유인책이 시급하다고 강조한다. 특히 예측할 수 있는 규제 환경을 만들어 금융사의 부담을 줄여야 한다는 지적이 많다. 한 외국계 운용사 관계자는 “한국 정부가 펀드 수수료까지 사사건건 간섭해 이에 대응할 인력을 둬야 한다”며 “한국은 홍콩 싱가포르보다 비용이 2, 3배 들어가는 곳”이라고 말했다. 영주 닐슨 성균관대 경제학과 교수는 “홍콩 싱가포르 등 경쟁국은 높은 노동 유연성으로 기업 부담을 낮췄다”고 말했다.

쟁쟁한 금융허브 틈바구니에서 ‘선택과 집중’을 해야 한다는 의견도 나온다. 황영기 전 금융투자협회장은 “모든 분야를 아우르는 종합형 금융허브보다 1000조 원이 넘는 연금시장을 활용해 ‘자산운용 허브’로 특화할 필요가 있다”며 “세제 정비, 정주 여건 개선으로 토양만 갖추면 금융허브로 도약할 수 있다”고 말했다.

박성민 min@donga.com·김성모 기자

특별취재팀

▽ 팀장 정임수 경제부 차장 imsoo@donga.com

▽ 팀장 정임수 경제부 차장 imsoo@donga.com

▽ 경제부 김재영 조은아, 런던=김성모, 시드니·멜버른=박성민, 싱가포르=이건혁, 호찌민·프놈펜=최혜령 기자

▽ 특파원 뉴욕=박용, 실리콘밸리=황규락, 파리=동정민, 베이징=윤완준, 도쿄=김범석

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0