100일 앞둔 美대선, 한미 전문가 10인의 전망

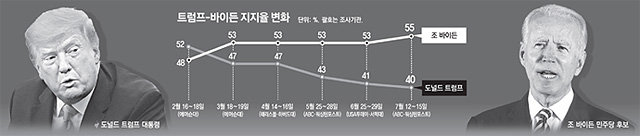

26일로 11월 3일 치러지는 미국 대선이 꼭 100일 앞으로 다가온다. 미국은 물론 한반도를 비롯한 전 세계의 정세에 막대한 영향을 미치게 될 중요한 선거다. 최근 여론조사에서는 민주당 후보인 조 바이든 전 부통령이 공화당의 도널드 트럼프 대통령을 두 자릿수 격차로 여유 있게 앞서고 있다. 하지만 최종 결과는 알 수 없다. 2016년 대선에서 여론조사와 달리 트럼프 대통령이 당선됐던 기억이 강렬하게 남아 있다.

이에 동아일보는 미국과 한국의 전문가 10명에게 현재 판세, 주요 변수, 최종 승자가 누구일지 등을 물었다. 미국에서는 앨런 릭트먼 아메리칸대 교수, 헨리 올슨 워싱턴포스트(WP) 칼럼니스트, 데이비드 브레이디 스탠퍼드대 교수, 팀 멀로이 퀴니피액대 여론조사 분석가, 앤드루 겔먼 컬럼비아대 교수, 한국에서는 제임스 김 아산정책연구원 선임연구위원, 신성호 서울대 교수, 신율 명지대 교수, 안병진 경희대 교수, 윤덕민 전 국립외교원장의 의견을 들었다.

전문가 대부분은 4년 전과 달리 이번에는 여론조사가 빗나가지 않을 것이고 바이든 후보가 유리하다고 봤다. 여론조사의 정확도가 높아졌고 코로나19 사태, 인종차별 논란 등으로 인해 이번 선거가 ‘트럼프 대 바이든’의 대결이 아닌 일종의 ‘트럼프 재신임 투표’로 바뀌었다는 점을 주요한 이유로 꼽았다. 다만 백신 개발 등 미 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황, 경기 회복, 바이든 후보의 친중 성향 논란 등이 판도를 바꿀 가능성이 제기된다.

○ “대선까지 현재 흐름 이어질 것”

2016년 대선에서 트럼프 승리를 이끈 ‘샤이 트럼프’, 즉 겉으로는 트럼프를 지지하지 않는 척하면서 투표장에서 트럼프를 찍는 유권자들이 이번 선거에서도 위력을 발휘할지가 가장 관심이 가는 관전 포인트다. 전문가들은 ‘그럴 가능성은 낮다’고 보고 있다.

1984년 이후 10차례의 미 대선 결과 중 9번을 맞힌 ‘족집게’ 릭트먼 교수는 “여론조사 결과가 그대로 대선 결과로 이어질 것”이라고 내다봤다. 올슨 칼럼니스트는 “양측의 전국 지지율 격차가 4%포인트 미만이면 샤이 트럼프 변수가 작용할 수 있지만 현재 두 자릿수 격차가 난다”며 효과가 크지 않을 것으로 내다봤다. 숨은 표로 뒤집기에는 차이가 너무 크다는 것이다.

브레이디 교수도 “2016년 7월 당시 힐러리 클린턴 민주당 후보의 지지율보다 현재 바이든 후보의 지지율이 훨씬 높다”고 진단했다. 클린턴 후보는 당시 마의 지지율로 불리는 50% 벽을 넘지 못했지만 바이든 후보는 5월 인종차별 문제가 불거진 이후 거의 모든 여론조사에서 가뿐히 50%를 넘기고 있다.

○ 여야 대결보다는 국정평가 성격

바이든 후보가 선전하는 이유는 뭘까. 신성호 교수는 “바이든이 잘해서가 아니라 트럼프가 못해서 바이든이 유리하다”며 “승자보다 바이든이 얼마나 큰 격차로 이기느냐, 공화당이 상원마저 민주당에 넘겨줄 것이냐가 관건일 수 있다”고 진단했다. 릭트먼 교수는 “이번 대선은 현직 대통령의 국정운영 평가 성격을 띤다. 코로나19 대응, 경제, 사회 안정 등 모든 면에서 트럼프 대통령에 대한 평가가 좋지 않다”고 말했다. 멀로이 분석가는 “바이든의 약점이 거의 보이지 않는다”고 했다.

대선의 최대 경합지로는 플로리다주가 꼽혔다. 전체 선거인단 538명 중 캘리포니아(55명), 텍사스(38명)에 이어 3번째로 많은 29명이 걸려 있고 선거 때마다 표심이 뒤바뀌는 곳이다. 특히 최근 플로리다에서 코로나19 환자가 급증하면서 중요성이 더 커졌다는 분석이 나온다. 제임스 김 연구위원은 “플로리다를 차지하는 사람이 백악관의 주인이 된다. 바이든 후보가 이곳에서 이기면 미시간, 위스콘신, 펜실베이니아 등 다른 경합주 결과는 볼 것도 없다”고 단언했다.

○ 누가 돼도 미중 갈등 격화될 듯

두 후보 중 누가 당선돼도 극한 갈등에 이른 미중 관계가 개선되긴 어렵다는 전망이 나온다. 트럼프 대통령이 재선하면 사실상 신(新)냉전이 강화될 것이라는 의견이 많았다. 브레이디 교수는 “미국이 유럽과 힘을 합쳐 중국을 더 거세게 몰아붙일 것”이라고 했다. 2016년 클린턴 후보가 국무장관 시절 개인 이메일을 사용한 점을 집중 공격해 재미를 봤던 트럼프 캠프가 바이든의 외아들 헌터의 중국 사업 의혹을 집중 공격할 것이란 분석도 제기된다.

바이든 후보가 당선되더라도 미중 관계가 예전처럼 돌아가지는 않을 것으로 전망된다. 윤덕민 전 원장은 “트럼프 대통령이 정치적 목적에 따라 중국을 활용했다면 바이든 후보와 민주당은 중국을 구조적으로 압박할 것”이라며 “바이든이 당선되면 중국으로선 오히려 트럼프 대통령이 다루기 쉬웠다고 느낄 수 있다”고 내다봤다. 올슨 칼럼니스트 역시 미중 패권경쟁은 이미 시작됐기에 바이든 후보가 뽑힌다 해도 “현재의 대중정책 기조가 크게 달라지기 어렵다”고 진단했다.

○ 최대 변수는 경제… 월가는 트럼프 선호

전문가들은 남은 100일간 판세를 좌우할 최대 변수는 경제라고 입을 모았다. 트럼프 행정부의 코로나19 대처 능력과 깊숙이 연관된 사안이기도 하다. 안병진 교수는 “미국에서도 현금 부양책이 상당한 효과를 발휘할 수 있다”며 “트럼프 행정부가 약 2조8000억 달러의 부양책을 집행했지만 얼마든지 돈을 더 뿌릴 수 있고 반드시 그렇게 할 것”이라고 내다봤다. 겔먼 교수 역시 “하반기 미 경제지표가 좋아지면 현직 대통령에게 유리하다”고 예상했다. 올슨 칼럼니스트는 “트럼프의 열정과 에너지는 분명 강점”이라고 진단했다. ‘현직 대통령 프리미엄’도 무시할 수 없는 부분이다.

세금 인상, 규제 강화 등 바이든 후보의 공약이 월가와 재계 반발로 이어질 수 있다는 점도 트럼프 캠프에 호재다. 바이든 후보는 9일 “주주자본주의 시대를 끝내겠다”며 트럼프 행정부가 기존 35%에서 21%로 낮춘 법인세율을 28%로 높이겠다고 했다. 환경규제 강화, 부유층 증세 계획 등도 밝혔다. 제임스 김 연구위원은 “친(親)민주당 지역에서도 기업가들은 트럼프 대통령에게 호의적”이라며 “개인적으로 대통령을 좋아하지 않더라도 사업을 위해 바이든 대신 트럼프를 찍겠다는 사람이 적지 않을 것”이라고 내다봤다.

워싱턴=이정은 lightee@donga.com / 뉴욕=유재동 특파원

글로벌 포커스 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

영감 한 스푼

구독

-

금융팀의 뱅크워치

구독

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0