[美 대선 D―10]

대선을 불과 열흘 앞둔 시점에 조 바이든 민주당 대선후보는 전국 단위 지지율은 물론이고 대부분의 경합주에서도 도널드 트럼프 대통령에게 앞서고 있다. 그런데도 불안감을 떨치지 못하고 있다. 트럼프 대통령이 뒷심을 발휘하고 있어 ‘2016년 데자뷔’가 벌어질 수도 있기 때문이다.

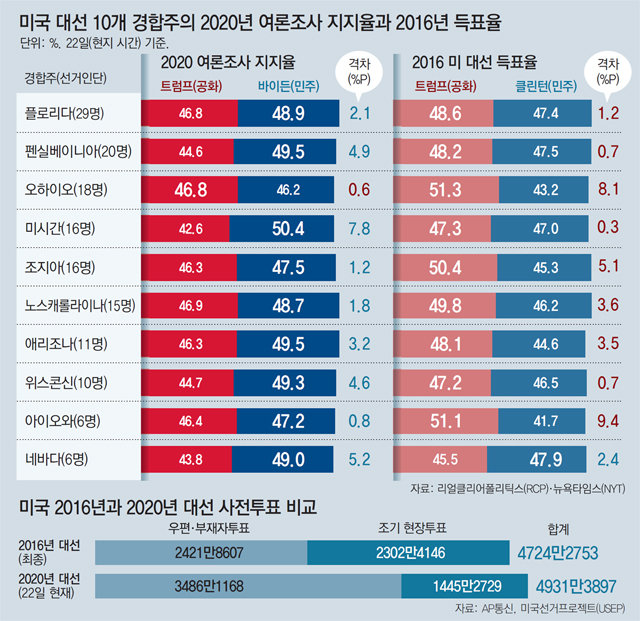

22일(현지 시간) 기준으로 바이든 후보는 전통 경합주 6곳의 평균 지지율에서 트럼프 대통령에게 4.1%포인트 앞서고 있다. 4년 전에도 같은 시점에 힐러리 클린턴 후보가 트럼프 대통령에게 3.8%포인트 앞섰지만 실제 선거 결과는 6곳 모두 트럼프의 승리였다. ‘샤이 트럼프’의 존재를 간과했고, 여론조사가 부정확했던 것이 주된 이유였다.

미국의 독특한 대선 제도 때문에 경합주에서의 승리는 대선 승리로 직결된다. 미 50개주 중 메인과 네브래스카를 제외한 48개주는 주내 지지율이 높은 후보에게 자신의 주가 보유한 선거인단 전부를 몰아주는 승자독식제를 택했다.

이 때문에 양당 대선캠프 모두 ‘어차피 공략이 힘든 상대방 텃밭을 노리느니 자원을 투입할수록 승리 확률이 높아지는 경합주에 화력을 퍼붓자’는 전략을 펴고 있다. 브루킹스연구소에 따르면 대선 때마다 양당 후보는 전체 예산의 평균 75%를 경합주에 투입하고 있다.

바이든 캠프 측은 경합주 전반에서 지지율 격차가 줄고 있고 오하이오에서는 최근 역전당했다는 점에 상당한 불안감을 느끼고 있다. 플로리다에서는 이달 10일 두 후보의 지지율 격차가 3.9%포인트였지만 21일에는 2.1%포인트로 좁혀졌고, 같은 기간 펜실베이니아의 지지율 격차 또한 7.1%포인트에서 4.9%포인트로 줄었다.

트럼프 대통령은 ‘경합주 올인’ 전략으로 맞서고 있다. 그는 23일 경합주 중 선거인단이 가장 많이 걸린 플로리다에서 대규모 유세를 펼친 후 24일에는 아예 이곳에서 직접 사전투표에 나서기로 했다.

이에 맞서 바이든 후보는 24일 펜실베이니아주 루전카운티 등을 찾아 유세를 펼칠 예정이라고 현지 언론이 전했다. 버락 오바마 전 대통령은 같은 날 플로리다주 마이애미를 방문해 지원 사격을 펼친다.

신아형 abro@donga.com·이설 기자

美 바이든 시대 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0