오늘은 조 바이든 미국 대통령 당선인의 ‘학벌’ 얘기를 하기 위해 영어로 시작해봤습니다. 지난해 바이든이 유세할 때 한 말인데요. “나는 HBCU인 델라웨어 스테이트에서 시작했다”라는 뜻이지요. ‘HBCU’는 미국에 100여개 넘게 있는 흑인 전용 대학을 줄여 부르는 말입니다. 인종차별 시대의 산물로, 델라웨어 스테이트 대학도 그 중 하나이지요.

“바이든이 흑인대학을 나왔다구?” 당장 이런 의문이 드실 겁니다. 그래서 도널드 트럼프 대통령도 9월 TV 대선토론 때 이를 문제 삼기도 했지요. 그는 바이든이 ‘치매 때문에 말실수를 한다’고 트집 잡으면서 “당신은 어느 대학을 나왔느냐, 델라웨어 스테이트 대학 출신인가”라고 공격했습니다.

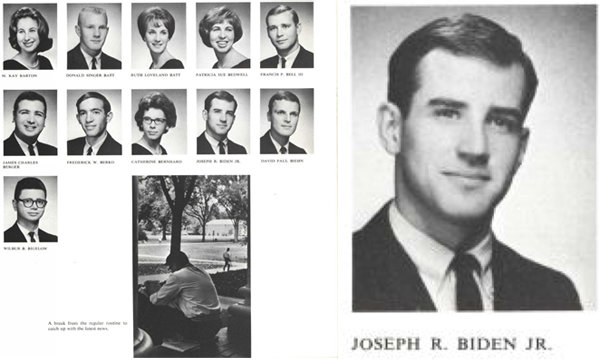

확실히 하자면 바이든 당선인이 나온 대학은 델라웨어 스테이트 대학이 아닌 ‘유니버시티 오브 델라웨어,’ 즉 델라웨어대입니다. 그 후 시라큐스대 로스쿨을 졸업했습니다. 둘 다 좋은 대학입니다. 한국인이 아닌 미국인의 시선으로 봤을 때 더 높게 쳐주는 대학들이죠. 하지만 솔직히 말해 ‘톱 클래스’는 아닙니다. 지금은 바이든 당선 축하 무드니까 아무도 크게 얘기하지 않지만 워싱턴에서는 이렇게 수군거리는 소리도 들립니다. “배우 출신으로 일리노이 주 유레카 칼리지를 나온 로널드 레이건 전 대통령 이후 40여년 만에 아이비리그 학부나 대학원 졸업장을 가지지 못한 첫 번째 대통령”이라고요.

그렇다고 바이든 당선인에게 ‘학벌 콤플렉스’가 있다거나, 자신이 나온 대학을 자랑스럽게 여기지 않는다는 것은 절대 아닙니다. 오히려 그는 모교 졸업 기념연사로 네 차례나 등장했고, 대학 스포츠경기 때마다 빠지지 않고 참석하는 ‘열성 동문’으로 통합니다. 부통령 시절 바쁜 일정에도 불구하고 ‘블루 헨즈(푸른 암탉들)’라는 팀명으로 유명한 델라웨어대 미식축구 경기를 자주 관람하기도 했죠. 델라웨어대도 바이든 당선 때 홈페이지에 한국식으로 치자면 ‘우리 학교 경사 났네’라는 축하 배너를 내걸기도 했습니다.

한 언론 조사에 따르면 현재까지 내정된 바이든 내각의 92%는 아이비리그 졸업장을 가지고 있다고 합니다. 특히 학력이나 경력보다는 자신의 대한 충성심을 최우선으로 치며 요직에 앉혔던 트럼프 대통령과 비교해보면 화려함 그 자체입니다. 국무장관에 지명된 토니 블링컨은 하버드대 출신으로 국무부 요직을 거쳤고. 공화당이 집권해 정치에서 물러났을 때는 싱크탱크 연구원으로 로비스트로 수십 년의 경력을 가졌습니다. 론 클레인 백악관 비서실장 내정자 역시 하버드 법대 출신으로 되기 힘들다는 연방대법원 서기직을 거쳤죠. 백악관 국가안보보좌관으로 낙점된 제이크 설리번은 예일대 졸업장에 영국 옥스퍼드대 로즈 장학생 출신입니다.

바이든 사단의 대표주자인 클레인 비서실장 내정자는 20대 중반 나이에 의회에서 임명하는 법사위원회 자문변호사로 일하다가 우연히 이 위원회 위원장을 맡게 된 바이든 상원의원의 눈에 띄게 되면서 아예 바이든 진영에 합류해 1988년 대선 출마 때 연설담당자로 활동하게 됩니다. 워싱턴도 작은 동네라 일 잘하면 소문은 나게 마련이어서 앨 고어 부통령 비서실장을 거쳐 바이든 부통령 비서실장, 오바마 행정부의 전염병 에볼라 대응팀 수장까지 맡게 되죠.

매들린 올브라이트 국무장관 시절 그녀의 오른팔 역할을 했던 제임스 루빈 전 국무부 대변인 역시 바이든이 키운 정치인 중 한 명이죠. 그는 ‘바이든 인재론’을 이렇게 정리합니다.

정미경 기자mickey@donga.com

-

- 좋아요

- 2개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

![바이든 취임식에 트럼프 상징 돼 버린 성조기 들수 있을까?[정미경 기자의 청와대와 백악관 사이]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/12/08/104327708.3.jpg)

댓글 1

추천 많은 댓글

2020-12-01 16:23:40

자다가 봉창 두드는 소리. 민주당원들의 우편투표지 매수와 개표시스템 부정으로 소송중인데 바이든을 대통령이라니. 당선자 뒤집힐 가능성 대단히 높다. 개망신 당하기 싫으면 입에 자크 좌악 채우고 기둘려라.