[글로벌 현장을 가다]

코로나19 사태에 따른 강도 높은 봉쇄 조치 등은 파리 부동산시장에도 상당한 변화를 야기하고 있다. 재택근무 정착에 따른 ‘역(逆)직주근접’ 선호로 파리 근교 단독주택이 인기다. 반면 파리에 오는 해외 관광객의 발이 뚝 끊기면서 파리 시내 아파트 가격은 약세를 면치 못하고 있다.

시내 집값 약세-근교 상승

파리 근교는 집값 상승세가 뚜렷하다. 7일 파리에서 남쪽으로 70km 떨어진 퐁텐블로의 한 중개업소를 방문했다. 대표 마린 그르농 씨는 “주택을 팔겠다는 사람보다 사려는 사람이 훨씬 많다. 매물이 나오면 바로 계약이 체결된다”고 했다.

파리에서 남서쪽으로 90km 떨어진 샤르트르를 찾았을 때도 상황이 비슷했다. 이곳 중개업소 직원은 “코로나19 이후 외부 지역에서 온 구매자의 비중이 70%로 늘었다”며 고객 응대로 하루하루가 바쁘다고 했다. 부동산 중개회사 센추리21에 따르면 1분기 샤르트르의 주택 매매 거래는 지난해 1분기보다 40% 증가한 472건이다. 구매 의사를 밝힌 대기자는 1000명이 넘는다.

또 다른 교외 지역인 샹티이, 마른라발레의 주택도 인기다. 모두 파리 시내까지 1시간 정도에 통근할 수 있는 지역이다. 이곳보다 조금 더 가까운 수도권 앙토니, 마시, 생모르데포세, 이블린 등의 주택 가격 또한 최근 1년간 2∼3%씩 올랐다.

정원-발코니 있는 집 인기

파리 7구 주민 에마 씨(39)는 이런 현상을 ‘메트로-불로-도도(M´etro-boulot-dodo)의 종말’이라고 표현했다. ‘지하철, 일, 잠’이란 뜻의 프랑스어다. 직장 근처의 파리 시내 집에서 출퇴근을 반복하는 전형적인 파리지앵의 삶을 포기한다는 의미다.

코로나19로 인파가 밀집한 도심의 감염 위험이 높아지고 재택근무가 확산되면서 굳이 비싸고 좁은 파리 시내 집을 고수할 필요가 없어졌다는 뜻으로 풀이된다. 부동산 중개업체 파리스테이의 임원경 대표는 “지난해 단독주택 매매가 상승률이 6.6%를 기록해 아파트(6.3%)보다 높았던 것도 코로나19 시대의 특징”이라고 진단했다. 온라인 광고사이트 르봉쿠앵에 따르면 지난해 ‘정원이 있는 집’이란 단어의 검색률은 2019년보다 40% 늘었다.

정보기술(IT)의 발달로 교외 생활의 불편함이 상당 부분 해소된 것도 파리지앵의 파리 탈출을 부추기고 있다. 에마 씨 또한 “교외 주택을 구매할 때 빠른 인터넷 등 통신 환경을 중요하게 고려한다”고 강조했다.

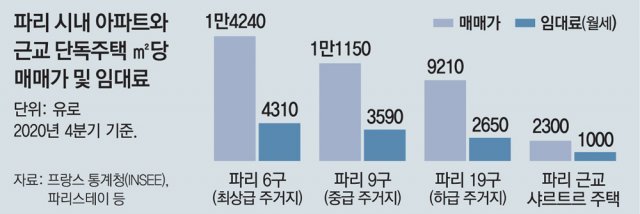

교외 주택의 가격이 파리 시내보다 훨씬 싸다는 점도 젊은 파리지앵의 구매 욕구를 부추기는 요소다. 샤르트르 주택의 m²당 매매 가격은 2300유로(약 314만 원). 파리에서 집값이 가장 싼 지역인 파리 19구의 m²당 매매가(9210유로·약 1255만 원)와 비교하면 4분의 1 수준이다. 훨씬 싼 가격에 더 넓고 안락한 집에서 살 수 있는 셈이다. 최근 파리 시내 아파트를 팔고 이블린의 정원 딸린 단독주택을 구입한 40대 회사원 로맹 씨 부부는 “교외 생활에 매우 만족한다”며 고성(古城)에 사는 기분이라고 했다.

거듭된 봉쇄령으로 집 밖으로 나가는 것이 어려워지면서 파리 시내에서는 발코니가 있는 아파트가 인기다. 좁은 발코니에서라도 바깥 공기를 마시고 싶다는 시민들의 바람이 투영됐다. 대표적 부촌인 파리 16구에 발코니 없는 아파트를 보유한 구랑 씨는 “코로나19 전에는 세입자를 찾는 데 어려움이 없었지만 전염병 대유행(팬데믹) 이후 ‘발코니가 없다’며 입주를 꺼리는 분위기가 생겼다”고 한숨을 쉬었다.

저소득층 임대료 부담도 커져

잦은 봉쇄와 통금으로 관광객이 사라지다 보니 일부 에어비앤비 주택 소유주들은 아예 사업을 중단했다. 2019년 에어비앤비용 작은 아파트를 35만 유로(약 4억7000만 원)에 구입한 필리프 씨는 지난해 30만 유로에 집을 팔았다. 임대 수익이 없다 보니 집을 살 때 진 빚을 갚을 수 없었기 때문이다. 그는 “집을 사자마자 코로나19가 터질 줄 누가 알았겠느냐”며 한숨을 쉬었다.

집이 없는 저소득층은 코로나19로 주거비 부담만 늘었다. 르피가로에 따르면 파리 아파트의 월 임대료는 최근 몇 년간 꾸준히 상승하고 있다. 코로나19가 발발한 2020년에도 한 해 전보다 1.1% 상승해 2016년(0.6%), 2017년(0.8%) 상승률을 상회했다. 파리에서 집값이 가장 싸다는 19구의 100m² 아파트 월 임대료만 해도 2650유로(약 361만 원)에 달한다. 저소득층이 감당하기 쉽지 않은 수준이다. “대규모 경제 위기가 발생할 때 부자는 이를 자산 저점매수의 기회로 삼는다. 반면 하루 벌이도 힘든 저소득층의 삶은 더 힘겨워진다”는 지인의 말이 새삼 생각나는 순간이었다.

김윤종 파리 특파원 zozo@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0