개 ‘소형화’ 관여 유전자 변이, 5만 년 전 이미 고대 늑대에 존재

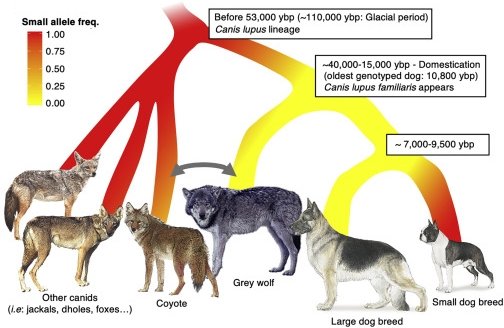

치와와나 포메라니안 같은 작은 반려견이 개의 크기를 작게 만드는 유전자 변이로 인해 탄생했다는 연구 결과가 나왔다. 이 유전자 변이는 5만여 년 전 개의 조상인 늑대에게 이미 존재했던 것으로 밝혀졌다. 인간의 적극적인 품종 개량으로 소형견이 등장했다는 통념에 일부 제동이 걸린 셈이다.

27일(현지시간) 미국 국립보건원(NIH) 개 게놈 프로젝트 연구진은 개의 크기를 결정하는 데 중요한 역할을 하는 성장 호르몬 통제 유전자 주변에서 소형화에 관여하는 변이를 찾아냈다고 생물학 저널 ‘커런트 바이올로지(Current Biology)’에 발표했다.

생의학 저널 발행사인 셀 프레스(Cell Press) 등에 따르면 2007년 성장 호르몬 ‘인슐린 유사 성장인자(IGF)1’이 개의 크기에 영향을 미친다는 점이 밝혀졌다. 하지만 이후 10여 년 동안 가장 작은 몸집의 치와와에서 가장 큰 그레이트 데인에 이르기까지 최대 40배의 크기 차이를 유발하는 유전자 변이는 찾아내지 못했다.

변이에는 두 가지 종류의 대립형질이 있었다. 이 중 한 가지 종류의 형질만 각 부모로부터 물려받은 개체는 15㎏ 이하 소형견이 되고, 다른 종류의 형질만 물려받은 개체는 25㎏ 이상 대형견으로 성장하는 경향이 있었다. 두 종류의 대립형질을 각각 하나씩 물려 받은 동물은 중간 크기의 몸을 가졌다.

이러한 상관관계는 개뿐 아니라 늑대와 코요테 등 개의 친척 동물에서도 비슷하게 나타났다.

연구진은 이 대립형질이 발생한 시기를 파악하기 위해 늑대 유전자의 변이에 대한 선행연구를 검토했다. 그 결과 약 5만3000년 전 시베리아에 서식했던 고대 늑대의 유전자에 이미 이같은 변이가 있던 것으로 확인됐다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0