| 외신읽기가 어렵다구요? 국제부 기자 어깨너머에서 외신을 본 경력만 3년. 광복이가 놓치기 아쉬운 훌륭한 외신만 엄선해 전해드릴게요. 바쁜 일상 속 짬을 내 [광복이 외신클럽]을 완독해내신 당신을 위해 매 회 귀염뽀짝한 동아일보 인턴기자 광복이의 일상도 함께 공개합니다! ※‘광복이’는 생생한 글로벌 소식을 전하기 위해 매주 한 번씩 등장하는 국제부 임보미 기자의 반려견(부캐)입니다 |

‘발가벗은 채 울부짖던 소녀는 닉 우트(후잉 콩 우트)의 카메라 정면으로, 그리고 역사 속으로 뛰어 들어왔다.’

사건 50주년을 맞아 이번 주 외신에는 유독 이 사진이 자주 등장했습니다. 그중에서도 사진의 주인공 판티 킴푹 씨가 뉴욕타임스(NYT)에 기고한 글이 가장 눈에 띄었습니다. 전 세계에 ‘네이팜탄 소녀’로 알려진 그의 기고문 제목은 ‘50년이 지났고 난 더 이상 네이팜탄 소녀가 아니다(It’s Been 50 Years. I Am Not ‘Napalm Girl’ Anymore.)’였습니다.

| ※‘50년이 지났고 난 더 이상 네이팜탄 소녀가 아니다(It’s Been 50 Years. I Am Not ‘Napalm Girl’ Anymore.)’ ―킴푹 킴 파운데이션 창립자 NYT 기고문 발췌 |

| 아마 그날 찍힌, 폭발 후 다른 아이들과 달려가고 있는 제 사진을 보셨을 겁니다. AP 사진기자로 일했던 닉 우트가 찍은 사진입니다. 베트남 전쟁의 가장 유명한 이미지 중 하나가 됐죠. 닉은 그 놀라운 사진으로 제 인생을 영영 바꿔놓았습니다. 하지만 제 생명의 은인이기도 합니다. 사진을 찍은 직후 그는 카메라를 내려놓고 저를 담요에 싸 저를 응급실에 데려가줬습니다. 영원히 감사할 일입니다. 자라면서 사라져버리고 싶었던 때도 있었습니다. 제 몸 3분의 1에 남은 화상의 상처, 만성적 통증 때문만은 아니었습니다. 몸에 남은 손상은 받아들이기 어려웠고 수치스러웠습니다. 상처를 옷으로 가려봤지만 불안과 우울감은 심각했습니다. 학교 친구들은 저를 놀렸고 이웃은 물론 부모님에게도 전 연민의 대상이었습니다. 점점 더 나이를 먹으며 아무도 저를 사랑하지 않을까 두려웠습니다. 그러는 사이 그 사진은 점점 더 유명해졌습니다. 제 마음을 들여다보며 조용히 제 삶의 길을 찾기는 더 어려워졌습니다. 80년대부터 언론 인터뷰 요청은 끝없이 이어졌습니다. 전 세계 지도자들은 저 경험을 듣고 그 사진에서 의미를 찾기를 원했습니다. 거리로 뛰쳐나오던 그 아이는 전쟁 공포의 상징이 됐습니다. 저는 제가 그저 ‘피해자’로 비춰질까 두려웠습니다. 사진은 말 그대로 순간을 포착합니다. 하지만 사진 속 살아남은 사람들, 특히 어린아이들은 계속해 남은 삶을 살아가야만 합니다. 우리는 단순한 상징이 아닙니다. 우리도 같은 사람이고, 일자리를 찾아야하고, 연인도, 포용해 줄 지역사회도, 배우고 양육될 곳도 필요합니다. 전 성인이 되고 캐나다로 망명한 뒤에야 마음의 평화를 찾았고 사명도 깨달았습니다. 신앙, 남편, 친구들의 도움 덕입니다. 이후 전 세계 전쟁 피해를 입은 어린이들에게 심리·의료 지원을 하는 재단의 설립에 참여해 희망을 나눴습니다. 또 최근 미국 교내 총기난사 사건에서도 비슷한 모습을 찾을 수 있습니다. 외국에서 벌어지는 전쟁처럼 시체가 보이지는 않지만, 이런 난사도 전쟁과 다르지 않습니다. 이런 살육의 사진을, 특히 아이들의 사진을 퍼뜨린다는 건 너무한 일처럼 보이기도 합니다. 하지만 우리는 이러한 모습들을 정면으로 마주해야 합니다. 결과를 제대로 마주하지 않으면 전쟁의 현실에서 회피하기가 더 쉬워집니다. 제가 텍사스 유밸디 교내총기사건 유가족을 대신해 말할 수는 없을 것입니다. 하지만 총기난사가 지나간 여파가 어떠한 지를 보여줘야만 세상에 끔찍한 현실을 제대로 알릴 수 있습니다. 우리는 폭력에 고개를 들어 맞서야 합니다. 그 첫 단계는 직시입니다. 저는 몸에 전쟁의 결과(상처)를 지니고 다닙니다. 정신적, 물리적 상처는 시간이 지난다고 벗어나지지 않았습니다. 다만 저는 9살 소녀 시절 제 사진이 지닌 힘에, 또 그 이후 저라는 사람이 걸어온 여정에 이제 감사할 수 있습니다. 저는 이제 제대로 기억도 못하는 과거의 공포는 이제 모두의 공포가 됐습니다. 이제는 제가 평화의 상징이 된 것에도 자부심을 느낍니다. 그 사진 때문에 제가 겪어야 했던 어려움도 물론 많았지만, 50년이 지난 지금, 그래도 저는 닉이 그 순간을 포착해줘서 기쁘다고 말할 수 있습니다. 그 사진은 늘 인간이 저지른 형용할 수 없는 악행을 상기시켜줄 것입니다. 여전히 저는 평화, 사랑, 희망, 용서가 그 어떤 무기보다 늘 강하다고 믿습니다. |

킴푹이 찍힌 이 사진은 전쟁 사진에 대한 수전 손택의 에세이 ‘타인의 고통(Regarding the Pain of Others)’에서도 소개된 바 있습니다.

베트남 전쟁 이후 비로소 정말 유명한 사진 중에는 인위적으로 구성된 것이 없다는 게 분명해졌다. 중요한 것은 도덕적 권위였다. 베트남 전쟁의 공포를 잘 드러낸 1972년 후잉 콩 우트가 찍은 사진에서는 네이팜탄이 떨어진 마을에서 아이들이 고통스런 비명을 지르며 뛰쳐나온다. 이런 건 포즈를 취해서 절대 나올 수 없는 영역의 사진이다.

하지만 손택은 타인의 고통이 관음증적으로 소비되고 마는 것을 경계했습니다.

| ※수전 손택, ‘타인의 고통’ 발췌 |

| “연민은 쉽게 변하는 감정이다. 행동이 이어지지 않으면 이런 감정은 곧 사그라진다. 중요한 것은 이렇게 생긴 감정과 보고 듣게 된 지식으로 과연 우리가 무엇을 할 것이냐이다. ‘우리’와 ‘그들’-그런데 우리는 누구고 그들은 누구일까-이 할 수 있는 게 아무 것도 없다고 느끼게 되면 사람들은 금방 냉소적인 태도를 갖게 되고 무감각해 진다. (중략) “우리가 연민을 느끼는 한, 우리는 우리 자신은 그런 고통을 가져온 원인에 연루되어 있지는 않다고 느낀다. 연민을 느낀다는 것은 곧 우리가 결백하다는 것, 동시에 우리가 무기력하다고 외치는 것이기도 하다. 선한 의도라도 이런 태도는 무례한 것일 수 있다. 우리의 특권이 저들의 고통과 연결되어 있을지도 모른다는 사실을 숙고해봐야 한다. 마치 누군가의 부가 다른 누군가의 궁핍을 내포하듯 말이다. 사람들의 마음을 휘저어 놓는 고통스런 이미지들은 최초의 자극만을 제공할 뿐이니.” |

CNN은 느리긴 하지만 러시아는 돈바스 지역과 2대 도시 하르키우를 중심으로 우크라이나 영토에 장악을 점진적으로 늘려가고 있다고 지적했습니다. 러시아가 화력을 집중하고 있는 우크라이나 동부 돈바스지역은 도시와 달리 평지가 많은 지형으로 러시아군의 공격에 더 취약합니다. 이 때문에 우크라이나는 장거리미사일 등 더 강력한 무기지원을 요청했고 이에 미국은 정밀유도 다연장 로켓 시스템을 지원하겠다고 밝히기도 했습니다.

드미트로 세니크 우크라이나 외교부 차관 역시 최근 방한 당시 인도주의적 지원만 고수해온 한국 정부에 “지금 상황에서 우크라이나에 무기를 제공하는 것은 인도주의적 지원의 속성을 가지고 있다”고 호소했습니다.

하지만 우크라이나가 키이우를 사수한 뒤 러시아와 동부지역에서 벌이는 전투에 대한 국제 사회의 관심은 전쟁 초기에 비해 크게 떨어진 게 사실입니다. CNN은 “치솟는 에너지 가격, 물가에 대중의 관심이 집중되고 있다”며 “이게 바로 푸틴이 믿고 있는 것”이라고 꼬집었습니다.

니콜라이 페트로프 러시아 안보리 위원장은 최근 연설에서 러시아군이 더 이상 ‘마감기한’을 쫓지 않는다며 푸틴이 전쟁 타임라인에 대해 유연한 생각을 가지고 있다고 밝혔습니다. 반면 우크라이나인들은 벌써 세계에 퍼져가는 ‘전쟁 피로감’을 걱정해야하는 처지입니다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령이 세계 거의 모든 행사에 화상 연설로 참석하는 것도 바로 이 때문입니다. 젤렌스키 대통령은 9일 타임지 선정 영향력있는 100대 인물 기념 갈라 행사 연설에서 “우크라이나 군인들이 전장에서 죽어가고 있다”며 “무기와 제재는 러시아발 코로나22에 대항하는 백신”이라고 비유하며 “돈바스 지역 전체의 운명이 현재 격전이 이어지고 있는 세베로도네츠크 전투에 달려있다”고 강조했습니다.

다시 마주한 질문. 사진 한 장은 세상을 바꿀 수 있을까?

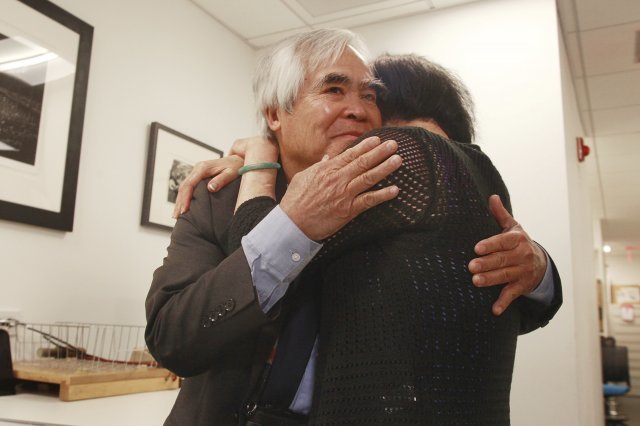

킴푹 킴 파운데이션 설립자의 NYT 기고 나흘 전 우트 전 기자(은퇴)도 사진 50주년을 기념해 워싱턴포스트(WP)에 기고를 했는데요. 그 누구보다 가까이서 킴푹의 고통을 목격하고 또 기록했던 그에게, 이 사진은 어떤 의미로 남았을까요.

| ※‘사진 한 장은 세상을 바꿀 수 있다. 그런 사진을 찍어봐서 안다(A single photo can change the world. I know, because I took one that did.)’ ―닉 우트 WP 기고 중 발췌 |

| 전쟁의 참상을 직접 보는 것은 쉽게 경험하기 어려운 관점을 갖게 해준다. 전쟁 속 죽음, 폐허 속에도 인간의 회복력은 이를 뚫고 나와 밝게 빛났다. 나는 지금 어려운 시기 서로를 돕는 우크라이나인들의 사진을 볼 때마다 이를 새삼 다시 느끼고 있다. 이런 낙관에 기대, 러시아 군인들이 무고한 우크라이나 소녀가 위험에 처한 모습을 마주한다면, 그들이 한때 내가 느꼈던 그 자극을 느껴 총을 내려놓고 인류애를 발휘하길 바란다. 나는 내 사진이 전 세계에 불러일으킨 감정과 담론들이 자랑스럽다. 진실은 계속 필요할 것이다. 만일 사진 한 장이 차이를 만들 수 있다면, 또 전쟁을 끝내는 데 도움이 될 수도 있다면, 사진기자들이 하는 일은 그 어느 때보다 중요할 것이다. |

광복이 외신클럽 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

밑줄 긋기

구독

-

어린이 책

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![지구상 가장 바쁜 남자의 아내로 사는 것[광복이 외신클럽]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/06/24/114091386.3.jpg)

댓글 0