머서-CFA ‘2023 글로벌 연금지수’

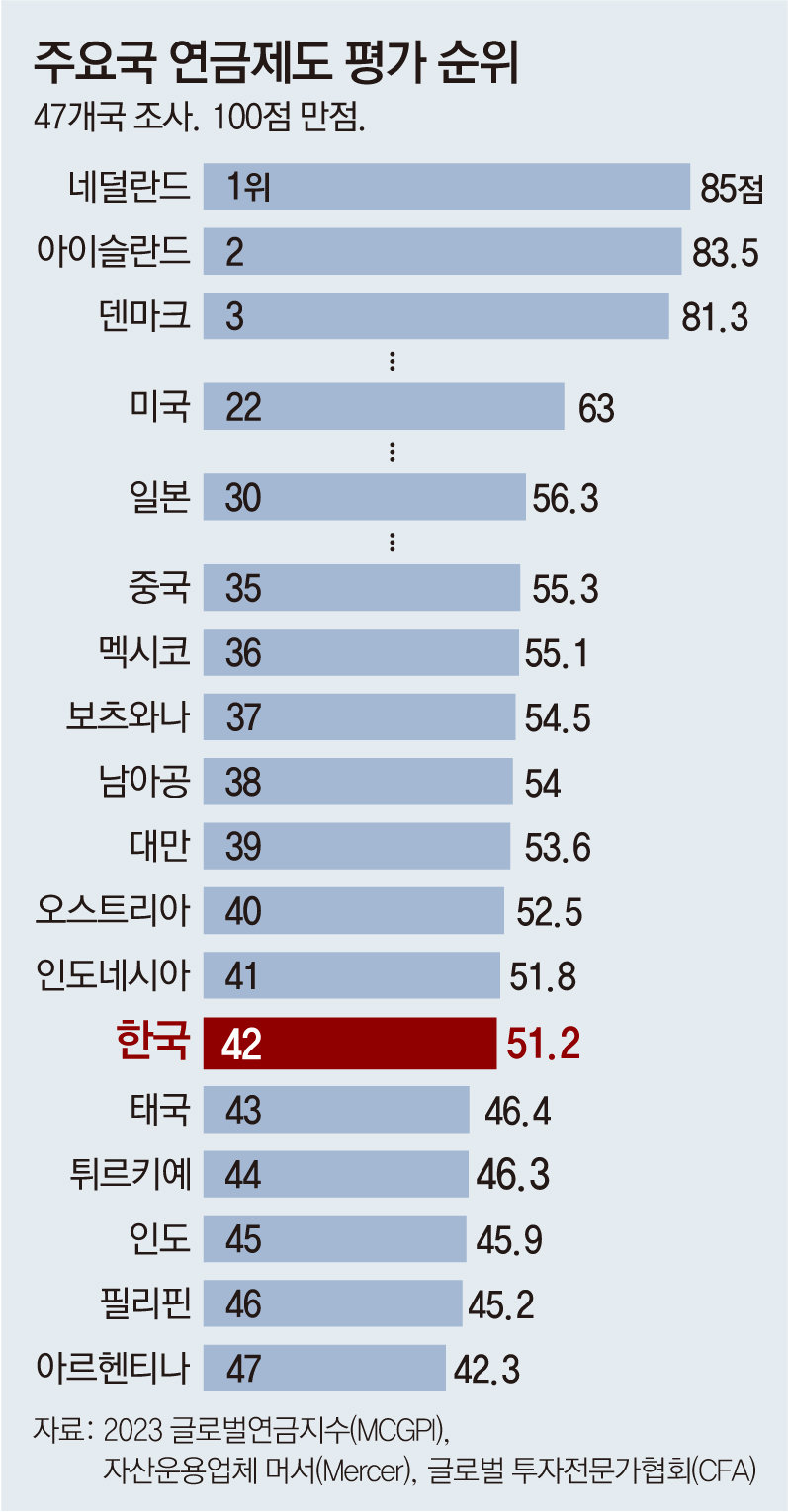

해외 전문 투자기관이 전 세계 47개국의 연금제도를 조사한 결과 한국은 42위에 그친 것으로 평가됐다. 납입자에게 돌아가는 혜택을 뜻하는 적정성 면에선 꼴찌로 나타났다.

자산운용업체 머서와 글로벌 투자전문가협회(CFA)가 17일(현지 시간) 발표한 ‘2023 글로벌 연금지수(MCGPI)’에 따르면 한국의 연금제도는 100점 만점 중 51.2를 기록했다. 우리나라는 중국(55.3), 멕시코(55.1), 남아프리카공화국(54), 인도네시아(51.8)보다도 점수가 낮았다.

머서와 CFA는 각국의 연금 시스템을 적정성과 지속가능성, 운용관리 등 3개 분야로 나눠 평가한 뒤 가중치를 적용해 합산하는 방식으로 순위를 매겼다. 네덜란드(85.0)가 가장 높은 점수를 받았고 호주(5위), 미국(22위), 일본(30위) 등이 뒤를 이었다.

앞서 7월에도 글로벌 컨설팅업체인 맥킨지가 국내 공적·사적연금을 분석한 결과 우리나라의 연금 소득 대체율은 47%에 불과해 국민의 충분한 노후 대책이 되지 못한다는 평가를 받았다. 이는 경제협력개발기구(OECD)의 평균인 58% 대비 11%포인트 낮은 수준이다. OECD는 연금의 소득대체율을 65∼75% 정도로 권고하고 있다.

정부와 국회 역시 국민연금 기금이 2055년 모두 소진될 것이란 추계가 나왔음에도 개혁 의지를 보이지 않고 있다. 보건복지부는 ‘제5차 국민연금 종합운영계획안’의 국회 제출 시한을 10여 일 앞둔 18일까지도 보험료 인상 방안을 밝히지 못하고 있다. 정부 내에서는 재정 안정에 필요한 보험료율을 아예 제시하지 않고 각종 노후소득 보장 제도를 아우르는 구조 개혁 방향성만 두루뭉술하게 담자는 의견도 나오고 있다고 한다. 문재인 정부보다 후퇴한 개편안이 나올 수 있다는 뜻이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/정임수]따뜻한 위로 건네는 봉사자들, 무안에 전해진 온정](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130771260.2.thumb.jpg)

댓글 0