大國의 여유 잃은 日 정치권, 민족감정 자극 우경화 부추겨

15일 오후 도쿄(東京) 내 ‘한류 1번지’로 꼽히는 신오쿠보(新大久保) 거리. 욱일승천기와 일장기를 앞세운 일본 시위대 150여 명이 몰려나와 한국 음식점과 잡화점이 늘어선 거리를 행진하며 “한국인은 한국으로 꺼져라” “역사상 최대 날조가 위안부 강제연행이다” 등의 구호를 외쳤다. 음반 가게에서 나오는 일본인에게 “왜 한국 물건을 사느냐”고 따지기도 했다.

이런 모습은 도쿄 내 ‘차이나타운’으로 불리는 이케부쿠로(池袋)역 주변에서도 되풀이되고 있다. 정도의 차이가 있을 뿐 기본적인 행태는 중국의 반일 시위대와 다를 바 없다는 게 상인들의 하소연이다.

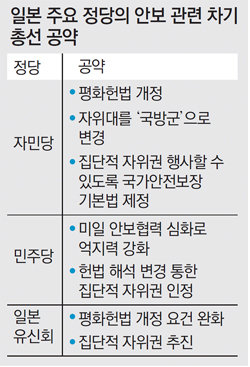

일본 정치권의 분위기도 시위 현장과 다를 바 없다. 조기 총선을 앞두고 열리는 자민당 총재 경선 후보들의 합동토론회는 헌법 개정으로 일본을 재무장하려는 정책 경연장으로 변했다. 아베 신조(安倍晋三) 전 총리나 하시모토 도루(橋下徹) 오사카(大阪) 시장 등 극우 정치인은 “위안부 강제동원의 증거가 있으면 한국이 내놨으면 좋겠다”며 과거사를 부정하는 망언으로 인기몰이를 하고 있다.

일본 언론은 최근 중국의 반일 시위가 빈부 격차, 고용 악화 등 중국 사회 내부의 모순으로 인한 국민의 불만이 폭발한 것이라는 분석을 쏟아내고 있다. 센카쿠(尖閣) 열도(중국명 댜오위다오·釣魚島)를 둘러싼 영토 갈등은 가스가 가득 찬 방에 던져진 성냥불에 불과하다고 주장하고 있다.

하지만 이런 논리는 우경화 경향이 강해지는 일본에도 그대로 적용된다. 장기 경기침체와 고령화에 따른 국가 활력 저하, 청년실업, 기업 경쟁력 저하, 미래에 대한 불안 등 각종 사회 문제로 일본 사회 내부의 모순은 폭발 직전 단계다.

이런 가운데 영토 문제가 터지자 1년마다 바뀌는 일본의 정치 리더십은 근본 해법보다는 당장 표를 얻기 위한 손쉬운 해법 제시에 매달리고 있다. 국민들의 초조감과 패배주의의 원인을 외부로 돌리며 국수주의적 목소리를 쏟아내고 있는 것.

이런 일본 정치권의 움직임은 2005년 9·11총선의 학습효과이기도 하다. 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 당시 총리는 개혁 이미지와 함께 ‘한국과 중국에 맞서 과감히 야스쿠니(靖國) 신사에 가는 민족주의자’라는 이미지를 앞세워 선거에서 압승했다. 2009년 정권 교체에 성공한 민주당은 반대의 길을 걸었지만 내정 실패로 지지율이 떨어지자 노다 요시히코(野田佳彦) 정권에 들어서서 구태를 답습하고 있다. 차기 정권은 누가 맡아도 우경화될 것이라는 전망이 지배적이다.

문제는 우경화가 일본 내부의 문제로 끝나지 않는다는 점이다. 일본 정치인의 편협한 내셔널리즘이 아시아의 민족주의를 부추기고 서로를 자극하는 악순환 속에서 동북아 전체를 위기로 몰아갈 수 있기 때문이다. 일본의 한 아시아정치 전문가는 “일본 지도자는 국내 정치만 보고 있다. 여기에 오늘날 일본 정치의 불행이 있다”고 지적했다.

▶ [채널A 영상] 도를 넘어서는 일본의 영토 집착…왜?

도쿄=배극인 특파원 bae2150@donga.com

박형준 특파원 lovesong@donga.com

▲동영상=태극기 짓밟고 불태우는 영상 공공연히 유튜브에...

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![망해가던 대기업이 부활하려면?히타치의 모범 답안[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130691076.1.thumb.jpg)

댓글 0