지난해 12월 26일 서아프리카 기니의 한 마을에서 한 아기가 고열과 구토 증세를 보였다. 아기는 이틀 뒤 피를 토하며 숨졌다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 이 두 살배기가 올해 전 세계를 ‘에볼라포비아’로 떨게 만든 서아프리카발(發) 에볼라 발병의 시작이었다.

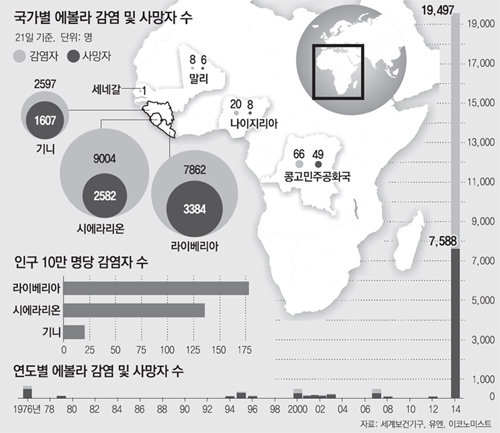

1976년 아프리카 중부의 수단 남부와 자이르(현 콩고민주공화국)에서 발병해 실체가 알려진 에볼라 바이러스는 장기를 녹여 코와 입으로 피를 쏟으며 죽음에 이르게 한다. 그러나 악명에 비해 그동안 실질적 피해규모는 크지 않았다. 역대 최악의 발병 사태는 1976년 감염자 602명, 사망자 431명이었다. 하지만 이번 발병 사태는 21일 현재 감염자 1만9497명, 사망자 7588명으로 역대 최악과 비교해 감염자 수로는 32배를 넘어섰고 사망자는 18배에 가깝다. 지난 1년간 감염자와 사망자 수가 38년간 누적 감염자의 10배 안팎에 이른다.

사태의 심각성이 본격적으로 부각된 7월 이후 서방 의료봉사진 중 감염된 일부가 본국으로 송환돼 치료를 받으면서 세계적 전염병으로 확산되는 것 아니냐는 공포가 확산됐다. 한국에서도 아프리카인 전체의 입국을 막아야 한다는 반응이 공공연히 표출됐다.

올해 에볼라 발병이 파괴적인 이유는 무엇보다 신체 접촉을 중시하는 서아프리카 3개국의 장례 문화가 꼽힌다. 이들 국가에선 장례식 때 고인의 시체를 만지며 애도를 표하는 문화가 있다. 에볼라는 지난 30여 년간 콩고 강 유역을 중심으로 한 아프리카 중부지역에서 주로 발생한 탓에 서아프리카는 더욱 취약할 수밖에 없었다. 여기에 아프리카 공통의 열악한 위생 상황과 서구식 의료서비스에 불신이 더해지면서 최악의 상황으로 치달은 것이다.

WHO의 초기 대응 실패로 사태가 더 커졌다는 비판도 거세게 일고 있다. 1980년대까지 신종 질병 대처능력이 탁월했던 WHO가 1990년대 이후 보건의료와 관련해 너무 많은 영역을 관장하면서 위기상황에 대한 대응력이 떨어졌다는 것이다. 게다가 WHO 예산이 회원국의 회비보다 외부 기부금에 최대 80%를 의존하면서 경제 상황에 따라 예산 편성이 들쑥날쑥해졌다. 이런 상황에선 만성질환 예산은 고정 편성되지만 에볼라처럼 불규칙하게 발생하는 신종질환 예산은 뒤로 밀릴 수밖에 없다.

WHO가 서아프리카 에볼라 발병을 인지한 시점은 3월이었다. 당시 감염자 수는 130명, 사망자는 82명이었다. 매달 이 숫자는 거의 두 배씩 늘어났지만 WHO의 예산과 인력 투입은 더디게 진행됐다. 결국 8월경에는 WHO가 백기를 들 수밖에 없는 지경에 이르렀고 유엔과 미국 주도 아래 국제사회가 개입하면서 병마의 고삐가 잡히기 시작했다. 현재 기니와 라이베리아에선 발병자 수가 진정 국면에 들어갔다. 하지만 시에라리온에서는 신규 환자가 줄지 않고 있다.

권재현 기자 confetti@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/김승련]기로에 선 ‘힘센 기관’ 특수활동비](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130562509.3.thumb.jpg)

댓글 0