[2012 G2 新패권 시대]

‘錢의 전쟁’ 이긴 中

지난해 8월 5일 미국 국가신용등급이 처음으로 강등된 날 중국 신화(新華)통신은 미국의 자존심을 꺾는 기사를 타전했다. ‘미국은 이제 (글로벌 금융위기를 불러온) 부채 중독에서 깨어나라’고 일침을 가했다. 미중의 희비가 교차했다. 불과 몇 년 전까지도 유일 초강대국이던 미국이었다. 하지만 중국으로 ‘파워 시프트’가 급속히 일어나고 있다. 그 결정적인 전환점은 2008년 9월 글로벌 금융위기였다.

미국 경제는 금융위기 이후 좀처럼 회복의 기미를 보이지 않고 있다. 앨런 그리스펀 전 연방준비제도이사회(FRB) 의장이 2000년대 초 돈을 마구 풀어 경기를 부양했던 것에 대한 후폭풍을 맞은 것이다. 미국민은 풀린 돈을 대출받아 주택을 마구 사들였고 소득보다 훨씬 많은 소비금액을 신용카드로 그어댔다. 저축률은 급격히 떨어졌고 미국 기업들이 중국 등으로 나가면서 제조업도 흔들리기 시작했다. 글로벌 금융회사들은 위험성을 전혀 고려하지 않고 계속 돈을 빌려주다 담보로 잡은 주택 가격이 급격히 떨어지자 잇따라 파산했다. 리먼브러더스 베어스턴스 등이 대표적이다.

국가 재정으로 경기 부양에 나서면서 정부 곳간도 비어갔다. 미국의 지난해 재정적자는 1조839억 달러(약 1220조 원)로 4년 연속 1조 달러를 넘어섰다. 적자가 심화되면서 미국의 경제 패권뿐 아니라 군사외교 영향력도 점차 줄고 있다. ‘세계의 군대’를 유지할 만큼 국방비를 지출할 수 없기 때문이다.

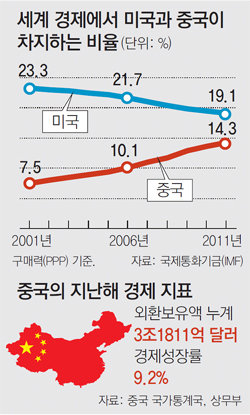

경제난과 함께 미국의 세계 경제 리더십도 약화하고 있다. 유로존 위기 해결에서 미국은 뒷짐만 지고 있다. 미국이 급속한 재정 고갈을 뜻하는 ‘재정 절벽’을 걱정하는 사이 중국은 ‘세계의 공장’에서 ‘세계의 시장’으로, 나아가 ‘세계의 투자자’로 변신하고 있다.

중국 국부펀드인 중국투자공사(CIC)는 이달 1일 영국의 관문인 히스로공항의 지분 10%를 7억2460만 달러(약 7900억 원)에 인수했다. 앞서 8월 국영기업인 중국해양석유총공사(CNOOC)는 캐나다 에너지회사인 넥센을 151억 달러(약 17조3400억 원)에 전액 현금으로 인수한다고 발표했다.

중국의 힘은 이처럼 ‘돈’에서 나온다. 1978년 개혁·개방을 추진한 중국은 2010년까지 연평균 9.9% 성장이라는 눈부신 성적을 거뒀다. 1990년 중국의 국내총생산(GDP·3903억 달러)은 미국(5조8031억 달러)의 6.7%에 불과했지만 지난해엔 48%(중국 7조3011억 달러, 미국 15조900억 달러)로 올라왔다. 미국 경제가 1.6배 성장할 때 중국은 17배 팽창한 것이다.

중국은 경제 성장의 과실을 군사와 과학기술 분야에도 집중 투입하고 있다. 미국 워싱턴포스트는 중국의 국방비가 2002년 200억 달러(약 22조 원)에서 지난해에는 최소 1200억 달러로 6배가량으로 늘어난 것으로 추산했다. 군사비 역시 지금은 미국의 4분의 1이지만 2035년엔 세계 1위가 될 것이라는 전망도 있다.

▶ [채널A 영상] 中 권력교체 시작…시진핑 체제로 재편

뉴욕=박현진 특파원 witness@donga.com

베이징=고기정 특파원 koh@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0