[‘배출가스 눈속임’ 파문]디젤車 전체로 위기 확산 가능성

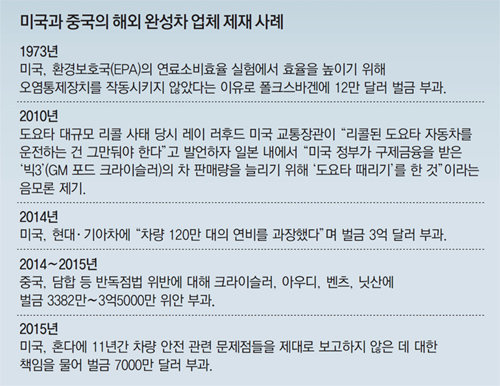

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 23일(현지 시간) 배출가스 데이터 조작은 세계 자동차 업계의 오랜 관행으로 포드, 크라이슬러 등 다른 자동차 업체도 과거 리콜 명령과 벌금 처분을 받았다고 보도했다. 1970년대 미국에서 자동차 배출가스 규제가 시작되자 상당수의 자동차 업체가 연료소비효율 데이터를 조작해 규제를 피하고 당국을 속여 왔다는 것이다.조스 딩스 유럽교통환경연맹 사무국장은 NYT와의 인터뷰에서 “폴크스바겐의 사례는 빙산의 일각으로 이런 상황이 폴크스바겐에만 해당된다고 보지 않는다”며 “다른 자동차 제조업체들의 검사 결과 데이터를 보면 그들 역시 나쁘다는 것을 알 수 있다”고 말했다.

이 때문에 업계 관행이던 배출가스 데이터 조작과 관련해 유독 폴크스바겐만이 최근 집중 포화를 맞는 배경에 관심이 쏠리고 있다. 세계 자동차 시장을 주도하는 미국과 독일의 보이지 않는 헤게모니(패권) 전쟁이 시작된 것이 아니냐는 주장도 제기된다. 폴크스바겐이 소비자를 속였다는 점이 이번 사태의 본질이지만 그 이면에는 자동차 강국들의 패권 다툼이 숨어 있다는 해석이다.

○ 본질은 기만, 이면에는 패권 다툼

도요타는 2010년 미국에서 대규모 리콜 사태에 직면했다. 그 직전 글로벌 금융위기를 거치면서 미국의 GM이 파산했다. 이 때문에 일부에서는 자국의 자동차산업을 살리기 위해 미국 의회와 정부, 언론이 함께 나서 도요타의 문제점을 집요하게 부각시켰다는 지적이 나오기도 했다. 당시 레이 러후드 미 교통장관이 “리콜된 도요타 자동차를 운전하는 건 그만둬야 한다”고 발언하자 일본 내에서 “미국 정부가 구제금융을 받은 ‘빅3’(GM 포드 크라이슬러)의 차 판매를 늘리려고 ‘도요타 때리기’에 나섰다”는 불만이 쏟아졌다.

이번 사태 역시 폴크스바겐이 최근 중국에서 급성장한 뒤 미국 공략에 나서면서 벌어졌다. 폴크스바겐은 지난해 중국에서 약 370만 대를 팔아치우면서 처음으로 전 세계에서 연간 1000만 대 이상을 판매했다. 마르틴 빈터코른 전 최고경영자(CEO)는 당초 2018년 세계 1위에 오르겠다는 목표를 세웠지만 올해 상반기(1∼6월)에만 504만 대를 팔아 도요타를 제쳤다. 자동차 업계 관계자는 “폴크스바겐의 판매가 급증하자 미국 일각에서 견제 심리가 있었던 것도 사실일 것”이라고 말했다.

글로벌 완성차 업계에서는 주요 업체 간의 치열한 물량 경쟁은 불가피하다고 보고 있다. 전 세계에서 환경규제가 강화되고 정보기술(IT) 분야가 접목되면서 자동차 산업의 연구개발(R&D) 비용은 급증했지만 이를 가격 인상으로 대응하는 것은 한계가 있다. 이항구 산업연구원 팀장은 “글로벌 완성차 업체들은 물량을 늘려 규모의 경제를 이뤄내야 대당 원가를 낮출 수 있다”며 “결국 한정된 시장을 놓고 치열하게 경쟁하는 것”이라고 설명했다.

○ “배출가스 조작 차량 유럽에서도 판매”

문제가 된 폴크스바겐의 디젤차량 배출가스 저감 장치가 유럽 시장에서 판매된 차량에도 장착된 것으로 확인됐다. 알렉산더 도브린트 독일 교통장관은 24일 기자들에게 “유럽에서 판매된 1.6L와 2.0L 엔진의 폴크스바겐 디젤차량도 배출가스 조작과 관련돼 있다는 정보를 확인했다”고 밝혔다. 도브린트 장관은 이번 파문을 계기로 폴크스바겐 차량뿐 아니라 다른 브랜드의 차량에 대해서도 무작위로 조사하겠다고 덧붙였다.

이날 BMW의 X3 x드라이브(4륜구동) 디젤차량 모델이 유럽연합(EU) 허용 오염기준치의 11배에 달하는 배출가스를 내뿜는 것으로 확인됐다고 독일 주간지 아우토빌트가 보도하자 BMW 주가가 장중 10%가량 하락하기도 했다. 이에 BMW는 성명을 내고 “검사 통과를 위한 어떠한 조작이나 속임도 없었다”면서 “각국의 법적 기준을 준수하고 있다”고 반박했다.

정세진 mint4a@donga.com·이유종·김성규 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0