글로벌경제 1주일만에 안정세

‘브렉시트(영국의 유럽연합·EU 탈퇴) 충격’이 2008년 글로벌 금융위기의 단초가 된 리먼브러더스 쇼크에 비해 금리와 환율에 미치는 영향이 작았던 것으로 나타났다. 브렉시트가 ‘달러 가뭄’과 ‘은행 유동성 위기’로 번지며 전 세계를 공포로 몰아넣었던 2008년 글로벌 금융위기에 비해 후폭풍이 크지 않을 것이라는 분석이 나온다.

다만, 유럽 상황을 예측하기 어려워 세계 금융시장의 불확실성이 커지고 작은 충격에도 민감하게 반응하는 현상이 나타날 수 있다. 투자 전문가들은 올해 하반기(7∼12월) 한국과 미국 금융시장은 ‘비교적 맑음’, 유럽과 일본 시장에는 ‘호우주의보’를 예보했다.

○ 리먼급 충격 가능성 낮아

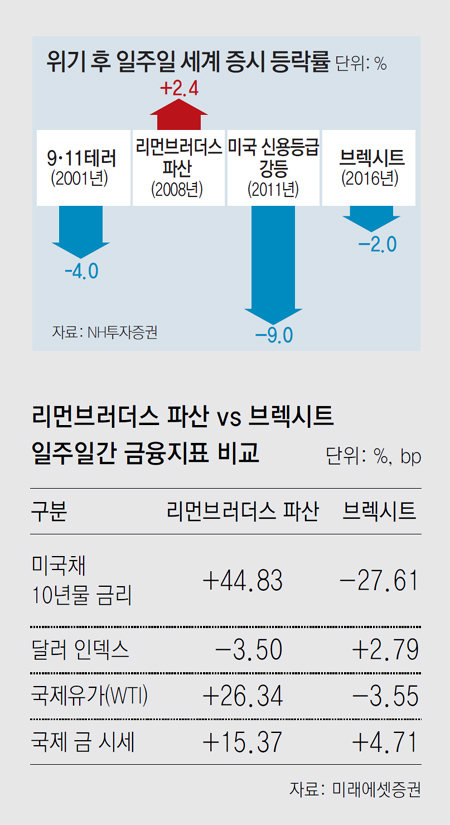

글로벌 금융위기로 비화된 2008년 9월 ‘리먼브러더스 파산’ 쇼크로 세계 증시가 급락했다가 일주일 만에 회복하는 ‘V’자 반등이 나타났으나 금융 시스템 붕괴 위기감이 커지며 다시 급락했다.

브렉시트 충격도 리먼브러더스 사태 때처럼 일주일 만에 주가가 회복됐다. 하지만 ‘리먼 사태’처럼 세계 증시의 추가 급락을 점치는 전문가는 많지 않다. 당시에 비해 금리와 환율에 미치는 충격이 크지 않기 때문이다. 리먼 사태 당시 미국 국채 10년물 금리가 일주일 만에 44.83bp(1bp는 0.01%포인트) 상승했다. 이후 세계적인 ‘달러 가뭄’이 나타나며 은행의 유동성 위기로 번졌다. 이번 브렉시트 충격 이후 일주일간 미국 국채 10년물 금리가 27.61bp 하락해 안전자산 선호현상이 나타났지만 달러 유동성에는 큰 문제가 발생하지 않았다 국내 금융권의 한 최고경영자(CEO)는 “브렉시트 결정 이후 금리를 확인했는데, 큰 변동이 없어 충격이 크지 않을 것으로 봤다”며 “미국 경제가 비교적 건실하고 유럽의 ‘마이너스 금리’로 유동성이 충분했기 때문”이라고 분석했다.

다만 유럽의 상황이 불확실한 만큼 브렉시트로 인한 충격이 다시 증시를 덮칠 수 있다는 우려도 나오고 있다. 이창목 NH투자증권 리서치본부장은 “브렉시트 협상이 본격화되는 10월 이후 불확실성이 부각되며 증시가 흔들릴 수 있다”고 말했다.

동아일보가 국내 증권사 13곳을 대상으로 투자전략 설문조사를 하고 올해 하반기 투자 기상도를 그려본 결과 미국은 10점 만점에 평균 7점을 얻었다. 이상화 현대증권 리서치센터장은 “미국 경제의 펀더멘털(기초 체력)이 회복되고 있어 큰 문제가 없다”면서도 “다가올 미국 대선 결과와 시장의 기대와 다른 금리 결정 등이 변수가 될 수는 있다”고 말했다.

반면 브렉시트의 진원지인 유럽과 엔화 강세에 신음하고 있는 일본 시장은 각각 4.15점과 4점을 받아 당분간 투자에 신중해야 할 지역으로 평가됐다. 유럽지역은 브렉시트로 불확실성이 커진 가운데 영국과 EU의 협상 상황에 따라 금융시장이 휘청거릴 가능성이 높다고 증권사들은 설명했다. 일본은 안전자산 선호에 따른 엔화 강세 때문에 수출기업의 실적 악화가 우려된다고 지적했다.

중국 및 신흥국 증시에 대한 전망은 전문가마다 크게 엇갈렸다. 선진국 경제 위축에 따른 수출 감소로 중국 경제가 타격을 입을 것이란 부정적 시각도 있지만, 다른 국가보다 다양한 경기 부양 정책을 동원할 수 있어 브렉시트 충격을 빠르게 극복할 것이란 긍정적 전망도 나왔다. 신흥국은 국제유가 흐름이 변수다. 김재홍 신영증권 리서치센터장은 “선진국 상황에 따라 좌지우지되는 신흥국 경제 특성상 섣불리 예측할 수 없다”고 말했다.

이건혁 기자 gun@donga.com·한정연 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![집에서도 흡연하는 골초 시아버지…“임신 중인데 시댁 가기 싫어요” [e글e글]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130455136.3.thumb.jpg)

댓글 0