증거인멸·피고인 방어권 놓고 檢-변호인 의견 밝혀

梁 “기억도 안 나는 걸로 따져…정의실현 법정 돼야”

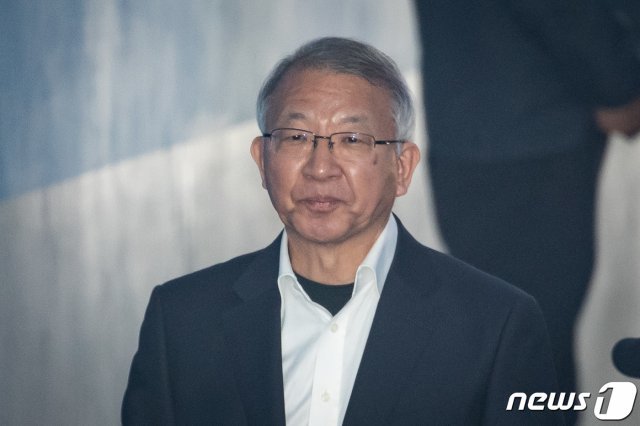

구속된 양승태 전 대법원장(71·사법연수원 2기)의 보석 신청에 대해 검찰이 “증거인멸 우려가 있다”며 기각해달라고 요청했다. 양 전 대법원장 측은 “피고인의 방어권 행사를 위해선 불구속으로 진행해야 한다”고 맞섰다.

서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 박남천) 심리로 26일 열린 보석심문기일에서 검찰 측은 “이번 사건은 우리 나라 헌정사 최초로 대법원장이 사법부의 신뢰를 스스로 훼손하고 삼권분립을 위반한 반헌법적 범죄”라고 밝혔다.

우선 검찰은 “피고인은 증거를 인멸했거나 그렇게 할 수 있다고 볼 충분한 사유가 있다”며 “전직 대법원장이었던 피고인은 공범이나 수사 중인 전현직 법관들에게 부당한 영향을 줘 진술을 왜곡할 우려가 있다”고 주장했다.

특히 “피고인은 사법부 블랙리스트 의혹 조사 당시부터 법원행정처 PC에 대해 물적 조사 진행을 방해했다”며 “검찰 수사가 본격화되자 변호인을 통해 블랙박스 메모리카드를 의도적으로 폐기하려 하는 등 실제로 은폐 시도를 했다”고 강조했다.

구속 상태일 경우 방어권 행사에 심각한 어려움을 초래한다는 양 전 대법원장 측 주장에 대해서도 “구속 판단을 뒤집을 만한 새로운 논거나 증거 제시 없이 기존과 동일한 주장을 반복한다”며 비판했다.

검찰은 “이번 수사가 시작된 이후 사법부에 대한 국민 불신과 판결 불복 움직임, 재판 사건에 대한 의혹 제기 등 사회적 비용이 막대하다”며 “그런데도 양 전 대법원장은 책임을 전가하고, 중형이 선고될 것으로 예상돼 증거인멸 우려가 있다”고 설명했다.

양 전 대법원장 측 변호인은 검찰의 증거인멸 가능성 주장에 대해 “상식적·경험적으로 피고인이 전현직 법관들의 진술에 어떻게 영향을 미치는지 납득하기 어렵다”며 “오히려 그런 상황에서도 영향을 받는 진술이라면, 그 진술 자체의 신빙성에 의구심을 가진다”고 반박했다.

앞서 검찰이 밝힌 임 전 차장의 ‘윗분들이 말을 안 하고 있다’는 진술에 대해서도 “자신의 재판에서 그런 주장을 하는지 저희는 전혀 들은 바가 없다”며 “그렇게 확인되지 않은 부분을 이 법정에서 주장해도 되냐”며 의문을 나타냈다.

변호인은 “이번 사건의 증거기록은 17만5000페이지 정도로, 5일 동안 검토하려면 24시간 동안 자지 않고 계속 봐도 한 장당 2.5초만에 다 봐야할 정도로 증거기록이 방대하다”며 “방어권 행사를 위해서라도 불구속 필요성이 아주 크다”고 강조했다.

양 전 대법원장도 재판 말미에 발언권을 얻어 의견을 밝혔다. 건강 상태에 대해선 “특별히 진료를 받은 게 없고, 또 이상을 느끼고 있진 않다”고 밝힌 그는 석방 요청 대신 검찰 수사에 대한 비판을 쏟아냈다.

이어 “내 임기 동안의 모든 것을 뒤져 내가 기억도 나지 않는 것을 가지고 따지고 들었다”며 “방대한 자료를 가지고 있으면서 그 내용도 잘 모르는 지금 상황에서 재판을 받는 게 과연 형평과 공평에 맞느냐”고 주장했다.

그는 “제 재임기간에 있었던 일은 정말 마음 아프게 생각하고 책임을 면할 생각이 없다고 몇번이나 말했지만, 그게 사실 왜곡까지 용납하겠다는 말은 아니다”라며 “이번 재판이 형사소송 원칙과 이념이 구현돼 정의가 실현되는 법정이 되길 바란다”고 밝혔다.

이날 양측의 보석에 대한 의견을 들은 재판부는 의견을 신중히 검토해 조만간 보석 여부를 결정하겠다고 밝혔다.

(서울=뉴스1)

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0