[제천 스포츠센터 화재 참사]수도권 다중이용시설도 허점 투성이

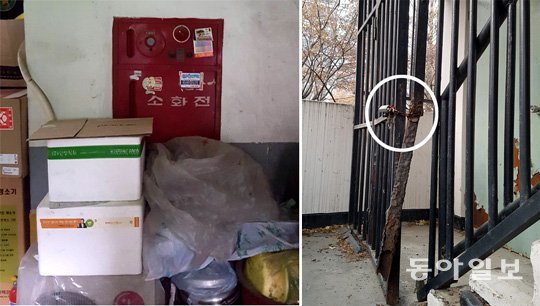

24일 오후 서울 송파구 신천동의 복도식 아파트 단지. 아파트 5층 복도 끝의 문을 열고 나가자 비상계단이 나왔다. 대피를 위해 만든 비상구였다. 하지만 4층에서 가로막혔다. 4층 계단으로 이어지는 통로에 녹슨 창살문이 설치돼 있었다. 자물쇠도 잠겨 있었다. 그 아래 비상계단도 층마다 철창이 가로막았다.

문만 잠겨 있는 곳은 그나마 나은 편이었다. 창살 너머에 나무판을 덧대어 출입을 완전히 봉쇄한 곳도 많았다. 오래된 화분과 버려진 자전거를 쌓아놓고 창고처럼 쓰는 곳도 있었다. 이 아파트 경비원은 “비상계단에서 담배 피우는 사람들 때문에 민원이 빗발쳐 모두 잠가 놨다. 근무한 4년 동안 소방 등에서 비상구 점검을 한 번도 나오지 않았다”고 말했다.

29명이 희생된 충북 제천시 스포츠센터 화재는 비상구 확보와 소화기 비치 같은 기본을 지키지 않아 빚어졌다. 동아일보 취재팀이 이날 수도권 아파트와 공연장 등 다중이용시설 10곳을 점검한 결과 제천 화재 같은 참사가 언제든 날 수 있을 정도로 관리가 부실했다.

서울 충정로 8층 아파트는 복도 끝에 비상계단이 있었지만 비상등은 없었다. 소방청이 비상구 근처에 붙여두라고 배포한 ‘물건 적치 금지’ 스티커는 엉뚱하게도 엘리베이터 옆에 붙어 있었다.

공연장과 극장도 허술하기는 마찬가지였다. 이날 취재팀이 찾은 서울 종로구 동숭동 한 소극장. 앞좌석과 무릎이 닿을 만큼 좁은 객석에 70여 명이 앉아 공연을 기다렸다. 입구를 빼면 비상 통로는 하나뿐이었다. 유도등은 전혀 없고 비상통로마저 암막이 쳐져 찾기가 거의 불가능해 보였다. 취재팀이 어렵게 비상통로를 찾아 암막을 걷어내자 형광등 10여 개가 세워져 있는 등 장애물투성이였다.

교체 주기가 훌쩍 지나거나 압력이 부족해 작동이 되지 않는 소화기도 다수 발견했다. 주거시설과 다중이용시설에 비치된 소화기 60여 개를 확인한 결과 3개 중 1개꼴로 연한(10년)이 초과됐거나 안전핀이 빠져 있었다. 서울 명동의 대형상가 1층 소화기는 ‘압력 0’(정상 cm²당 7∼9.8kg) 상태였고 제조연월일마저 확인할 수 없어 사실상 고철덩어리였다. 종로의 극장에는 제조연월일과 충전일이 1997년이라고 표기된 소화기도 있었다.

하지만 실제 처벌까지 이뤄지는 사례는 거의 없다. 제천 스포츠센터 같은 다중이용시설만 해도 전국에 약 5만 곳이 되지만 소방 인력이 부족해 매년 정밀 점검은 엄두도 못 내는 실정이다. 소방 점검 대상이 되는 전국의 건물은 700만 곳에 이른다.

박청웅 세종사이버대 소방방재학과 교수는 “장비 수준이나 보급량에 비해 화재 예방을 위한 관리와 운영은 낙후돼 있다. 건물 안전을 책임지는 관리자의 책임의식 제고와 당국의 체계적인 교육 훈련이 함께 이뤄져야 한다”고 말했다.

최지선 aurinko@donga.com·정성택·김은지 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0