‘재활용 쓰레기 대란’ 뒷북 졸속대응

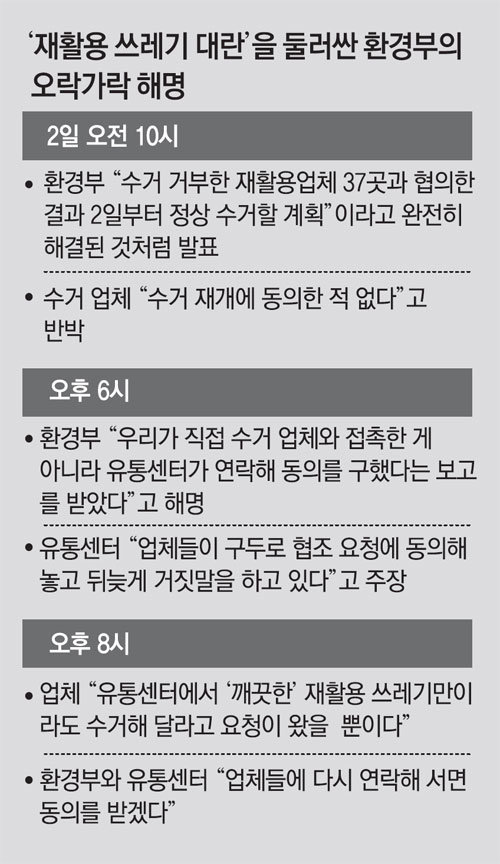

1일부터 시작된 재활용 쓰레기 대란을 두고 정부의 오락가락 해명에 시민 불만이 커지고 있다. 재활용 쓰레기 대란이 8개월 전부터 예고된 상황에서 손을 놓고 있던 정부는 대란이 현실화되자 하루 만에 해결한 것처럼 발표했지만 오히려 ‘거짓말’ 논란에 휩싸였다.

이 과정에서 정부는 재활용 수거업체에 직접 확인도 하지 않은 채 재활용품 수거가 정상화됐다고 발표한 것으로 드러났다. 담당부처인 환경부는 재활용 업체에 재(再)수거 동의를 구하는 중요한 일을 소관 기관에 떠넘겼고, 소관 기관은 재활용 업체의 의사를 명확히 확인하지 않은 채 환경부에 정상화를 보고했다.

○ 환경부, “사실 우리가 연락한 건 아니다”

하지만 재활용품 업체 상당수가 “우리는 (환경부에) 협조하겠다고 한 적이 없다”고 밝히면서 오히려 혼선이 커졌다. 환경부가 수거 재개에 동의했다고 밝힌 업체 중 한 곳인 A사 대표는 “환경부가 도대체 누구와 협의했다는 것인지 모르겠다. 어수선한 틈을 타 정부가 졸속으로 발표한 것으로 보인다”고 협의 사실을 부인했다. 그는 “주변 업체 중에서 10개 정도가 연락을 받았는데 다들 정부 방침에 동의 의사를 밝힌 적이 없다고 말했다”고 환경부 발표를 부인했다. 또 다른 업체인 B사 관계자도 “정상 수거한다는 환경부의 발표를 보고 가짜 뉴스가 아닌지 의심했다”며 반발했다.

취재 결과 환경부는 해당 업체에 직접 연락한 적이 없는 것으로 드러났다. 해당 업체에 연락을 취한 것은 환경부 소관 기관인 한국자원순환유통지원센터(유통센터)였다. 규모가 큰 재활용 업체는 대부분 유통센터에 등록해 재활용 지원금을 받고 있다. 유통센터는 센터에 등록된 48개 업체 가운데 수거 거부에 들어간 37개 업체에 전화를 걸어 구두로 협조를 요청했다고 한다. 이어 환경부에 모든 업체가 수거 재개에 동의했다고 보고했다.

하지만 업체의 얘기는 달랐다. 37개 업체 중 한 곳인 C사 관계자는 “센터 측에서 ‘깨끗한 폐비닐이나 페트병 등은 계속 수거해 달라고 요청했을 뿐”이라며 “모든 배출 재활용품을 수거하겠다는 데 동의한 게 아니다”고 말했다. 이에 대해 환경부는 “업체가 종전대로 일단 수거를 해 달라는 요청인 것을 뻔히 알면서도 갑자기 입장을 바꿔 엉뚱한 변명을 하고 있다”고 주장했다.

설령 정부가 협의했다는 37개 업체가 모두 수거를 재개한다고 해서 ‘재활용 쓰레기 대란’이 완전히 사라지는 것도 아니다. 유통센터에 등록된 48개 업체 외에도 재활용품 수거를 하는 중소형 수거업체가 상당수 있기 때문이다. 정부는 처음부터 이들을 협의 대상에 포함하지 않았다. 전국 100여 개 수거업체를 조합원으로 두고 있는 한국재활용업협동조합연합회는 이날 “정부의 수거 방침에 동의하기 어렵다”며 수거 거부를 계속할 뜻을 분명히 했다.

○ 환경부의 대책 발표도 땜질식

이런 황당한 해프닝이 벌어지는 가운데 이날 수도권 아파트 단지 곳곳에서는 재활용 쓰레기가 수거되지 않아 혼란이 계속됐다. 서울 중구의 한 아파트 분리수거장에는 ‘비닐과 스티로폼을 수거하지 않는다’는 공고문이 그대로 붙어 있었다. 산더미처럼 쌓인 폐비닐과 폐스티로폼 사이로 악취가 흘러나왔다. 주민 강모 씨는 “정부에서는 정상화했다고 하는데 왜 쓰레기를 안 가져가는지 모르겠다”고 불만을 토로했다. 경기 김포시의 한 아파트에서는 주민 김모 씨(70)가 “비닐을 버리지 말라”고 막는 경비원 김모 씨(66)를 폭행해 경찰에 입건됐다.

환경부는 이날 재활용 쓰레기 문제를 해결하기 위한 제도 개선 일정도 발표했지만 근본적인 해결책이 아닌 ‘미봉책’에 불과하다. 환경부는 이달 중 비닐 잔재물을 사업장폐기물이 아닌 생활폐기물로 처리할 수 있도록 폐기물관리법 시행규칙을 바꾸겠다고 했다. 생활폐기물이 되면 공공소각장을 이용할 수 있게 돼 민간 잔재물 처리업체를 이용할 때 드는 t당 20만∼25만 원의 소각비용을 4만∼5만 원으로 낮출 수 있다. 또 국내 재활용업체들의 폐기물 판로를 중국 시장 대신 동남아로 확대하겠다고 했다.

정부의 안일한 대응을 두고도 비판이 쏟아지고 있다. 중국이 재활용품 수입 거부를 공언한 것은 지난해 7월이다. 하지만 환경부는 8개월이 넘도록 사실상 손을 놓고 있었다. 이런 가운데 민간 잔재물 처리업체들이 소각비용을 올해 초 크게 올리면서 채산성 악화에 몰린 재활용품 수거업체들이 수거 거부를 선언하기에 이르렀다.

이미지 image@donga.com·배준우·조유라 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![‘픽사’ 나와 홀로 선 애니메이션 감독이 자기 확신 얻는 법[BreakFirst]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130481168.2.thumb.jpg)

댓글 0