화성 폐기물 야적장 가보니

“어어어어!” 기자의 발이 쑥 빠졌다. 4일 오후 경기 화성시의 한 공사현장 인근. 높이 5m가량의 철판 가림막 사이에는 폐기물 ‘산’이 숨어 있었다. 누렇게 때가 탄 스티로폼, 쇠막대, 냉각탑 충진재 등이 쌓인 곳으로 올라가려다 발이 빠지면서 휘청댔다. “그 안에 어떤 폐기물들이 있는지 알 수 없으니 조심하세요!” 임양선 경기도 환경국 자원순환과장이 소리쳤다.

기자가 발을 빼자 먼지가 훅 일어났다. 폐기물 더미는 바람이 조금만 불어도 먼지가 풀풀 날렸다. 아무런 여과장치가 없다 보니 이 먼지는 고스란히 인근 주민들의 폐로 들어갈 것 같았다. 이곳 폐기물 산의 무게는 2200여 t에 이를 것으로 추정된다. 경기도에만 이런 식으로 방치된 불법 폐기물이 69만 t에 달한다.

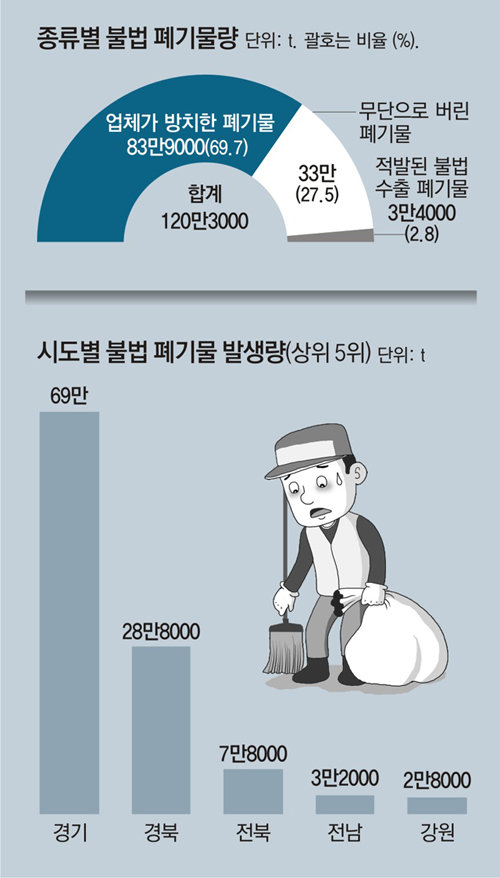

환경부는 지난해 11월부터 올해 1월까지 지방자치단체와 함께 불법 폐기물 전수 조사에 나섰다. 그 결과 전국 곳곳에 쌓여 있는 불법 폐기물 양은 120만3000t에 이르는 것으로 파악됐다. 폐기물을 치울 책임자나 재사용할 방법을 찾지 못하면 결국 쓰레기를 치우는 데 국민 혈세를 써야 한다. 올해 환경부의 관련 예산은 58억 원이다.

하지만 이 예산으로 처리할 수 있는 폐기물은 전체 120만여 t 중 40%에 그친다. 예산이 한정돼 있다 보니 메탄가스가 발생해 불이 날 위험이 크거나 침출수가 외부로 흘러나오는 등 2차 환경 피해가 있는 지역의 폐기물을 우선적으로 처리한다. 당장 2차 피해가 심각하지 않으면 후순위로 밀린다.

그러나 불법 폐기물들은 쌓여 있는 것 자체로 상당량의 비산 먼지를 일으킨다는 게 전문가들의 지적이다. 야적된 폐기물에서 불이라도 나면 상황은 훨씬 심각해진다. 적법한 폐기물이 아니다 보니 어떤 물질이 얼마나 폐기돼 있는지 알 길이 없다. 환경부 관계자는 “(불법 야적장에는) 불에 타기 쉬운 물질들이 많아 대형 화재로 번질 가능성이 크다”며 “화재 중 발생하는 재와 다이옥신, 질소산화물 등이 대기 중에 무방비로 노출될 수 있다”고 우려했다.

그럼에도 폐기물을 치울 책임자들은 자취를 감추기 일쑤다. 기자가 찾은 ‘폐기물 산’을 만들어 놓은 A업체 대표도 마찬가지다. 이 업체는 2013년 폐기물수집운반업 허가를 받았다. 쓰레기 배출업체에서 폐기물을 받아 처리업체로 넘기는 일종의 중간 거래상인 셈이다. 하지만 폐기물 처리 방법이 마땅치 않자 폐기물을 무단으로 쌓아두다가 2017년 적발됐다. 이후 이 업체 대표는 종적을 감췄다.

전국 국토 곳곳에 폐기물 산이 들어선 것은 처리 비용이 올라가면서다. 소각장은 대표적 기피 시설로 주민 반대가 심해 새로 만들기가 쉽지 않다. 사설 소각장 규모는 한정돼 있어 폐기물 처리 비용은 현재 t당 25만∼26만 원 선이다. 지난해 중국에서 쓰레기 수입을 중단한 것도 불법 폐기물 급증의 주요 원인이다. 현재 업체가 무단으로 쌓아 놓은 폐기물은 전체 불법 폐기물의 69.7%에 이르는 83만9000t이다.

강은지 기자 kej09@donga.com

환경이 미래다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

광화문에서

구독

-

e글e글

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0