“왜 가창오리에 GPS(위성위치확인시스템)도 부착하지 못하냐고요?”

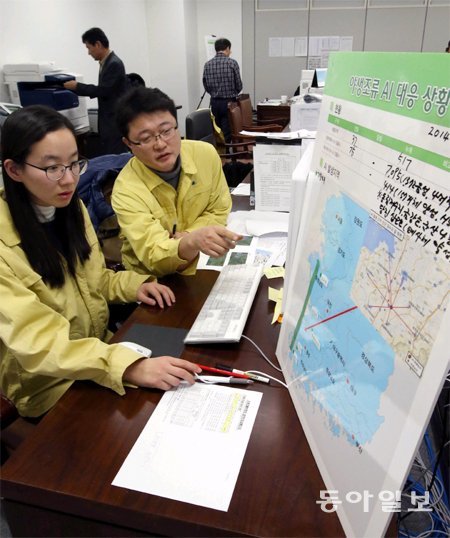

5일 전북 군산시 금강 하굿둑. ‘AI 비상대책상황실’ 소속 연구사 몇 명이 열심히 철새들을 추적하고 있었다. 이들은 조류인플루엔자(AI)가 처음 발견된 지난달 중순부터 이곳에 내려와 철새와의 전쟁을 치르고 있다. 오전 8시경부터 망원경을 들고 전북 고창 동림저수지, 금강 하굿둑 등을 돌며 가창오리 등 철새들의 개체 수부터 세는 것이 반복되는 일과. AI 발생 한 달여가 지난 지금은 다소 잠잠해졌지만 철새와 함께 시작하는 이들의 일과는 아직도 끝나지 않았다.

○ 차라리 벼룩을 잡는 게 쉽지….

하지만 이것이 전쟁의 시작일 줄이야…. 그 때부터 지금까지 오전 8시부터 오후 11시까지 비상근무가 계속되고 있다. 철새들이 한반도를 떠나는 3월까지는 긴장의 끈을 놓을 수 없다. 잠잠해질 만하면 농가에서 감염 의심 신고가 들어오기 때문이다.

AI 감염이 계속되던 시기 “철새 이동 경로조차 추적을 못한다”는 여론의 따가운 질책이 이어졌다. GPS 하나만 부착하면 되는 간단한 일도 못한다는 것. 일부 언론은 “안 잡나, 못 잡나”라며 조롱하기도 했다. 상식적으로는 철새들에게 스텔스 기능이 없는 한 일반인으로서는 이해하지 못할 일. 하지만 실제는 달랐다.

골칫덩이가 된 가창오리는 시베리아 동부, 사할린 북부, 캄차카 반도 등에 서식하다가 우리나라에서 겨울을 나는 대표적인 겨울철새. 이 오리 떼는 참새목 등 다른 조류보다 포획이 훨씬 어렵다는 게 전문가들의 설명이다.

이 때문에 마치 참새잡이처럼 단순 무식하게 포획을 해야만 했다. 연구사들이 차를 타고 오리들의 이동경로를 그대로 추적하는 것. 추적 중인 연구사가 어느 방향으로 오리 떼가 이동 중이라고 전화하면, 반대편에서 대기하다 상공에 그물을 쳐 잡는 방식이다.

권 전문위원은 “일주일 동안 꼬박 ‘북북-서서서-동동’ 하고 외치며 오리 떼를 추적했다”며 “AI 발생 20여 일 만에 수십 번의 시행착오를 거쳐 간신히 잡을 수 있었다”고 말했다. 외국에서는 전문 잠수부를 고용해 수면 아래로 조용히 접근한 뒤 오리를 낚아채는 방식을 쓰기도 한다.

가창오리가 잡히던 날은 그야말로 축제 같은 분위기였다고 한다.

“1월 26일이었어요. 저희 대책반 직원 30여 명이 단체 카카오톡 대화방을 사용하는데 갑자기 ‘가창오리를 잡았다’라는 말이 뜨더라고요. 바로 ‘GPS도 부착한다’라는 메시지도 올라왔죠. 대화방이라 음성은 들리지 않았지만 마치 환호성이 울려퍼지는 듯했어요. 팡파르를 울리거나 춤을 추고 있는 모양의 이모티콘들이 폭탄처럼 쏟아졌죠.”

○ 네가 한번 세어봐!

권 전문위원이 이 말을 듣더니 기자에게 말했다. “이리 오셔서 대충 몇 마리인지 세어 보세요.” 저 멀리 마치 검은 바위처럼 물 위에 떠 있던 오리 떼가 렌즈를 통해 선명하게 들어왔다. 촘촘히 앉아있는 오리들. 가만히 있는 것도 아니고 자기들끼리 이리 움직이고 저리 움직이고, 또 어떤 오리들은 이리저리 수시로 날아가는데 도무지 파악이 안 된다.

권 전문위원 말로는 1만3000마리 정도라고 한다.

오리 떼를 세는 방식은 집회시위 현장에서 경찰이 참여 인원을 추산하는 것과 비슷하다. 우선 눈으로 약 100마리 단위를 묶어 원을 그린다. 그 원이 몇 개가 나오는지 세어 본 다음 대략 계산을 하는 것이다. 세는 사람에 따라 차이가 있기 때문에 두 명이 한 조를 이뤄 하루에도 서너 번씩 계산을 한다. 권 전문위원은 옆에 있던 연구사와 숫자를 맞춰보더니 “어제보다 줄었네?”하며 전화를 걸었다. 어느 곳으로 옮겨갔는지 확인하기 위해 다른 지역에서 관찰 중인 동료에게 묻는 것이다. 어제보다 줄어든 수만큼 그쪽의 개체수가 늘었다면 그곳으로 이동한 것으로 간주한다.

눈으로 세는 방식이 정확할까. 권 전문위원에 따르면 2000년대 초반에는 열기구를 띄운 뒤 사진을 찍고, 일일이 세는 방식을 사용하기도 했다고 한다. 하지만 사진의 질이 좋지 않아 정확도가 떨어졌다. 눈으로 확인하는 것에 비해 정확하지 않은데도 비용만 비싸 이 방식은 폐기됐다고 한다.

그는 “아침에 오리 몇만 마리가 사라지면 가슴이 철렁해요. 얘들이 어디로 가서 또 AI를 옮길지 알 수 없기 때문”이라고 말했다.

○ 가정에서도 철새 취급 받아

철새와의 전쟁을 벌이고 있는 이들이지만 정작 가정에서는 자신들이 철새 취급을 받기가 일쑤라고 한다.

허 연구사는 “한 달 전 급보를 받고 이곳으로 파견되던 날 새벽에 철새 자료와 옷가지를 챙겨 나서는데 아내가 ‘새 때문에 정말 집을 나가는구나…’라고 했다”며 “나가서 새랑 살림을 차리라는 말도 수시로 듣는다”고 웃으며 말했다. 서울대 산림자원학과에서 조류를 전공한 허 연구사는 결혼 후에도 철새 관찰로 1년에 절반 정도 집을 비운 적이 있다.

허 연구사는 “다른 남편들은 집을 비울 때 외국 바이어 접대 등의 핑계를 대는데 나는 ‘이번 주에 오리 떼 보러 가야 하는데’라고 말을 한다”며 웃었다.

정 사무관 역시 남편의 핀잔을 들으며 고군분투 중이다. 정 사무관은 서울대 수의학과를 졸업했지만 수의사가 아닌 공무원의 삶을 택했다. 지난달 내내 그녀는 AI로 인해 오전 2시에 퇴근을 했다. 요새는 다소 소강 국면이라 ‘다행히’ 오후 11시경에는 업무를 마친다.

그녀가 야생동물에 관심을 가진 건 2008년 야생동물 의학시간. 수업으로 국립멸종위기종 복원센터에 견학을 갔다 온 뒤부터다. 이후 수의사보다는 야생동물 분야의 정책을 다루고 싶어 행정고시(기술직)를 준비했다.

군산·고창=김수연 기자 sykim@donga.com

Narrative Report >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

후벼파는 한마디

구독

-

오늘도 건강

구독

-

전승훈 기자의 아트로드

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[Narrative Report]마지막 길… 누군가는 지켜봐야 하지 않겠소](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/02/20/61030229.1.jpg)

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

![[광화문에서/장윤정]실망스러운 ‘밸류업’, 그럼에도 계속되어야 하는 이유](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486458.1.thumb.jpg)

댓글 0