[살충제 계란 파문]사태 키운 정부 늑장대응

‘살충제 계란’ 사태와 관련한 지금까지의 정부 대응을 보면 당국도 식품 위생 관리에 큰 허점이 있었다는 지적을 피할 수 없다. 문제의 살충제인 피프로닐에 대한 경고가 지난 수년간 여러 차례 있었지만 정부 차원의 본격적인 조사는 사실상 올해 들어서야 시작됐다. 이 때문에 이 물질에 오염된 계란이 지금까지 얼마나 유통 및 소비됐는지는 정부도 추정이나 파악이 불가능한 실정이다.

○ 늑장 대응이 문제 키웠다

지난해 8월 살충제 계란 문제가 불거지자 정부는 전국 산란계 농장(1456곳)의 4%에 불과한 60곳을 대상으로 피프로닐 잔류물질검사를 시행했다. 검사 결과 피프로닐은 검출되지 않았고 그 후 살충제 계란이 해외에서 문제가 될 때마다 정부는 “국내 계란에서는 피프로닐 성분이 검출된 바 없다”는 해명만 반복했다. 계란의 살충제 성분에 대한 위생검사 역시 별도로 이뤄지지 않았다.

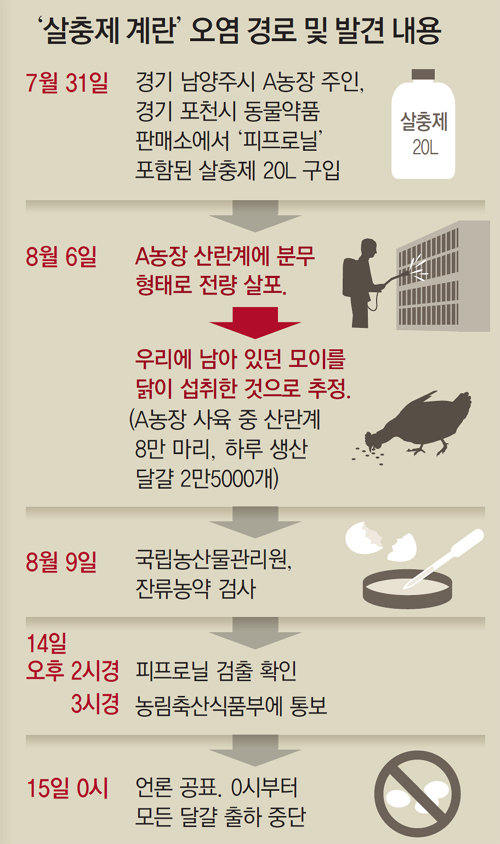

결국 농림축산식품부는 이달 7일부터 친환경 산란계 농장 780곳 전부와 일반 농장 200곳을 대상으로 잔류물질검사를 하던 중 두 곳에서 기준치를 넘는 문제의 성분들을 발견했다. 정부가 더 빨리 본격적인 조사에 착수했더라면 오염된 계란의 유통을 최소화할 수 있었다는 지적이 나온다.

정부가 14일 오후 2시쯤 살충제 성분 검출 사실을 확인하고 언론에 이를 알리기까지 10시간이나 걸린 점도 논란거리다. 농식품부는 “진상을 정확히 파악하고 대책을 마련하는 데 시간이 걸렸다”고 해명했다.

○ 금지 품목이지만 효과 좋아 인기

문제가 된 피프로닐 성분은 닭에 기생하는 진드기를 없애기 위한 것이다. 닭 진드기는 양계 농가에서 가장 피해가 크면서도 근절이 어려운 기생충으로 알려져 있다. 기온이 25도를 넘고 습도가 높으면 폭발적으로 증식한다.

피프로닐은 개나 고양이에는 사용이 가능하지만 닭이나 계란에는 사용이 금지돼 있다. 반면 농가들 사이에는 사용이 허가된 다른 진드기 관련 살충제보다 피프로닐 성분 살충제가 효과가 좋다고 알려져 있다.

밀식 사육도 진드기 박멸을 어렵게 하는 이유다. 야생에서 자라는 닭은 진드기가 생겨도 바닥에 몸을 문지르거나 하는 방식으로 대처한다. 반면 대규모 철제 우리에서 사육되는 밀식의 경우 살충제를 뿌리는 방법밖에 없다.

원래 양계농가에서 살충제를 뿌릴 때는 닭을 모두 내보내고 계란과 사료 등도 모두 치운 다음 살포해야 한다. 하지만 현실에서는 잘 지켜지지 않는다. 이동규 고신대 보건환경학부 교수는 “뿌려진 살충제가 닭 모이에 섞여 들어간 것으로 보인다. 닭이 이를 먹으면 핏속에 잔류하게 된다”고 설명했다.

살충제 계란 파문 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0