“30분쯤 했나요?”… “8분 밖에 안 됐어요”

머릿속에선 달변이 쏟아진다. 하지만 입에선 같은 말만 맴돈다. 눈이 닿은 곳은 카메라의 차가운 렌즈. ‘온 에어’를 알리는 빨간불이 깜빡인다. 카메라와 시선이 마주치니 부담은 배가 됐다. 코가 막히고, 입술은 파르르 떨린다. 3분쯤 지나니 입이 바싹 마르고 목이 탄다. 1시간 넘게 말을 쏟아내는 강사들은 물 한 모금 없이 어떻게 버틸까. 그들의 내공이 새삼 실감난다.

5분쯤 하고 나니 이젠 ‘무아지경’. 내가 무슨 말을 하고 있는지 나도 궁금하다. 칠판은 점점 커지고, 난 점점 작아지는 기분. 손엔 땀이 흥건했고, 형형색색 분필 가루가 묻어 엉망이다. 강의를 끝내고 깊은 숨을 내쉬면서 물었다. “한 30분쯤 했나요?” 지켜보던 손은진 메가스터디 전무가 웃으며 말했다. “8분이 채 안 됐네요.”

○ 수천 명 지원자… 새 얼굴은 1, 2명

힘들게 인터넷 무대에 데뷔해도 살아남을 확률은 극히 낮다. 실시간으로 쏟아지는 학생들의 살벌한 평가에서 한번 눈 밖에 나면 다시 살아나기 힘들다. 한 강사는 “10년 넘게 오프라인에서 강의하다 1년 가까이 준비해서 인터넷 강의를 했다. 그런데 퇴출 통보를 받는 데 걸린 시간은 10분도 안 됐다”며 씁쓸해했다.

대체 무엇이 그렇게 힘든 걸까 궁금했다. 메가스터디 손 전무에게 물었더니 “그럼, 직접 한번 해보는 게 어때요”란 답이 돌아왔다. 그래서 결심했다. 온라인 강사 체험을 해보기로.

○ 강의는 산으로… 말 따로, 손 따로

지난달 14일 오후 서울 서초구 서초동에 있는 메가스터디 본사 빌딩. 지하 1층 방송실엔 26개의 스튜디오가 위엄을 뽐내고 있었다. 대부분(70∼80%)의 인터넷 강의는 직영 학원 강의 현장에서 직접 촬영하고 일부만 여기서 한다는 설명. 그런데도 기자를 위해 예약된 강의실을 제외하곤 모두 ‘온 에어’ 상태였다.

멘터 역할은 메가스터디에서만 10년 가까이 온라인 강의를 해온 베테랑 안상종 강사가 맡았다. 첫 대면에서 그는 머릿속에 지도를 그리라고 했다. 강의 시작부터 끝까지를 초 단위로 끊어 무슨 말을 할지, 언제 호흡을 줄지, 어떤 표정을 지을지를 계산해 놓아야 한다는 말이다. “그게 가능하냐”고 물었더니 미소와 함께 대답이 돌아왔다. “인터넷에서 잔뼈가 굵은 강사들도 강의 연구팀과 함께 매일 밤을 밝히며 강의 준비를 합니다. 데뷔 강사들은 준비 기간만 보통 반 년 넘게 걸리죠.”

30분가량 설명을 들었지만 실감이 안 났다. 그래서 바로 실전 모드로 돌입했다. 안 강사로부턴 강의 내용과 기본적인 내용 전달 방법을, 방송 관계자로부턴 시선 처리, 손 동작, 판서 요령을 배웠다.

문제는 정치 과목에서 모두 6개가 제공됐다. 이 가운데 가장 자신 있는 하나를 골라 설명하는 게 미션. 기자는 올해 3월 전국연합학력평가 기출문제인 ‘사회계약론’ 관련 문제를 선택했다. 대학 다닐 때 관련 서적을 읽은 데다 개념이 그나마 명확해 설명하기 쉬울 듯했다.

단정하게 옷매무새를 정리하고, 간단하게 메이크업을 한 뒤 바로 강의 시작. 대학 1학년 때 과외선생을 한 후 10여 년이 흐른 탓일까. 지나치게 긴장했다. 첫 마디부터 말이 꼬이더니 강의가 산으로 갔다. 도저히 안 되겠다 싶어 다시 하자고 했다.

○ 노래 부르듯 매끄럽게, 파도치듯 맛깔스럽게

어영부영 강의가 끝났다. 걸린 시간은 7분 55초. 체감 시간은 그보다 5배는 더 됐다. 바로 손 전무와 안 강사에게서 날카로운 지적이 이어졌다. “강의가 노래 부르듯 매끄러워야 하고, 액션 영화처럼 임팩트가 있어야 하는데 밋밋했다.” “일단 두괄식으로 핵심을 먼저 짚어줘야 시선을 확 끄는데 도입부가 지지부진했다.” “신뢰감을 주는 게 우선이다. 강사 스스로 자신감이 없으면 1분도 안 돼 학생들이 등을 돌린다.” “목소리가 너무 일정하다. 톤과 억양을 파도치듯 맛깔스럽게 해야 한다.” 나름 좋게 봐줬음에도 지적이 끊이질 않았다. “그래도 처음치곤 잘하시네요”라는 손 전무의 한 박자 늦은 위로. 얼굴이 화끈거려 고개를 들 수가 없었다.

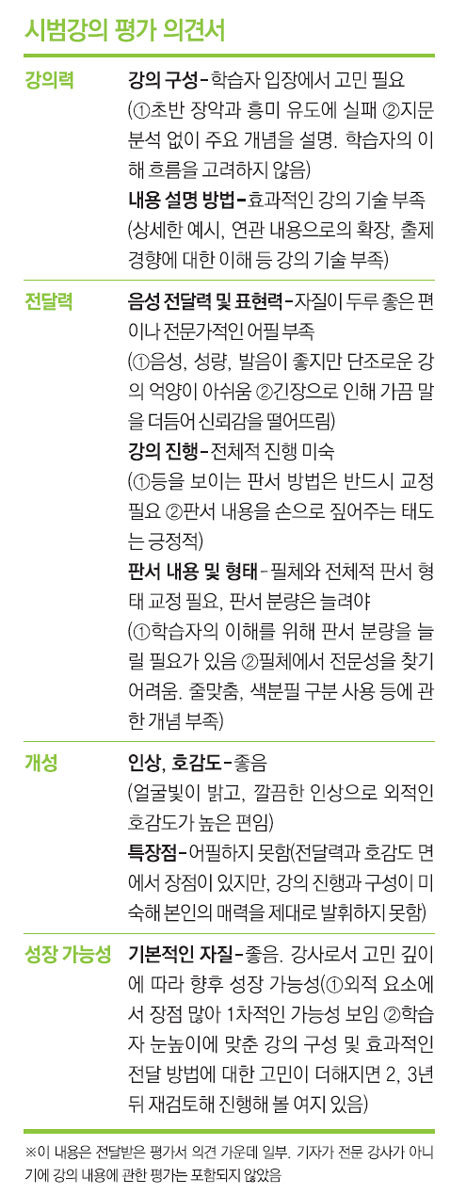

며칠 뒤 평가의견서가 회사로 배달됐다. 메가스터디에 속한 전문 강의평가팀이 기자의 동영상을 본 뒤 작성했다. 평가 항목은 ‘강의력, 전달력, 개성, 성장 가능성’ 이렇게 4개(▼ ‘평가의견서’ 참조). 손 전무는 통화에서 “실제 강사 평가에선 항목이 10개가 넘고 항목마다 점수를 매긴다”고 했다. 고개를 절레절레 흔드는 기자의 모습이 보이는 듯 그가 웃으며 한마디를 덧붙였다. “아쉬움이 남으면 내일 오셔서 한 번 더 찍으시죠?” 1초의 망설임도 없이 대답했다. “괜찮습니다. 전 지금 제 일에 만족하거든요.”

신진우 기자 niceshin@donga.com

현장 체험 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아광장

구독

-

딥다이브

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[O2, 현장에 가다]내 정체가 들통 났나? 피자를 새로 주겠다니…](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0