공유하기

[O2/이장희의 스케치 여행]100년 치욕, 중국의 보물로 환생하다

- 동아일보

-

입력 2012년 11월 17일 03시 00분

글자크기 설정

상하이 푸둥

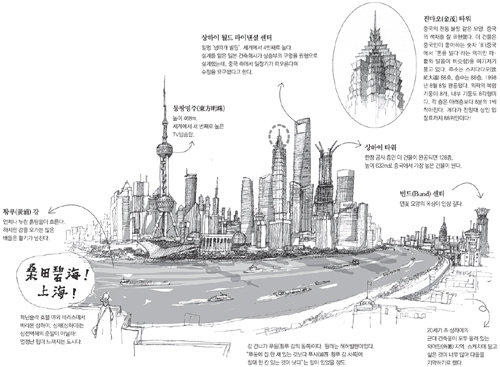

중국 상하이(上海) 푸둥(浦東) 국제공항에서 도심으로 가는 순환도로는 줄곧 고가였다. 나를 추월해 멀어지는 최고 시속 400km의 자기부상열차가 달리는 철길의 양옆으로 주택단지들이 끝없이 펼쳐졌다. 허름하거나 누추한 집은 찾기 어려웠다. 오래전 중국 남부에서 봤던 도심 외곽의 낙후한 풍경은 단 한 조각의 회상으로도 겹쳐 들어올 틈이 없었다.

2010년 엑스포를 거치며 더욱 정비된 상하이는 겉모습부터 세계적이었다. 이곳은 마천루로 가득한 뉴욕과 고풍스러운 파리가 모두 있어 ‘중국의 뉴욕’ ‘중국의 파리’라 불린다. 앞으로 몇 주에 걸쳐 상하이의 풍경을 담아 보려 한다. 상하이에 처음 발을 디딘 한 여행자의 기록을 가볍게 즐겨주시길.

상하이는 원나라 때인 1291년 처음으로 현(縣)이 됐다. 상하이 현은 1600년대까지는 도로라고 할 만한 길이 열 갈래 정도밖에 없는, 작은 시골마을에 불과했다. 당시 상하이는 ‘샤오쑤저우(小蘇州·작은 쑤저우)’로 불리기도 했는데 사람들이 그 별명을 자랑스럽게 여겼다고 한다. 그때만 해도 쑤저우가 훨씬 큰 도시였다.

하지만 그 아픈 역사는 발전의 원동력이 됐다. 상하이는 무역 중심지가 되면서 경제적 발전을 거듭했다. 당시 세워진 근대 유산은 오늘날 고스란히 남아 도시의 인프라가 됐다. 상하이의 발전은 덩샤오핑(鄧小平)이 선부론(先富論·능력 있는 사람이 먼저 부자가 되라는 이론)을 내세우면서 탄력을 받았다. 그는 “중국의 미래는 상하이에 달려 있다”며 상하이를 중국에서 가장 발전한 도시 중 하나로 만들겠다고 선언했다. 한때 홍콩과 광둥(廣東) 성에 ‘제1의 경제도시’ 타이틀을 빼앗겼던 상하이는 그 결과 1990년대에 다시 과거의 영광을 되찾았다.

하지만 선부론은 극심한 빈부격차를 불러오기도 했다. 북한의 김정일도 “천지개벽”이라며 부러워했던 상하이는 오늘날, 자본주의의 사회문제를 떠안은 채 사회주의 국가 한복판에 거대하게 솟아 있었다.

나는 상하이의 웅장한 스카이라인을 바라보며 한동안 서 있었다. 사람들은 “상하이에는 1년마다 작은 변화가 있고, 3년마다 큰 변화가 있다”고 했다. 지금도 타워크레인은 도시 곳곳에 우뚝 솟아 고층빌딩을 우후죽순으로 쌓아 올리고 있다. 상하이에 처음 들어선 여행객에게 신선한 충격과 강렬한 에너지를 전해준 이 도시의 3년 뒤, 아니 1년 뒤가 벌써부터 궁금해진다. 상하이에서 돌아온 지 얼마 지나지 않았지만 다시 찾고 싶은 마음이 앞선다.

이장희의 스케치 여행 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

청계천 옆 사진관

구독

-

딥다이브

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[O2/이장희의 스케치 여행]도축이 끝나자 예술이 시작됐다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/12/01/51231503.1.jpg)

댓글 0