‘표절 지적이 맞다고 생각’… 모호한 표현에 진정성 의심

문단 “한국문학 신뢰도 떨어뜨려”… 현택수씨 “고발 취하할 생각 없어”

“신경숙은 문학이란 땅을 황폐하게 만들었습니다.”

표절 논란에 휘말린 소설가 신경숙 씨(52)가 마침내 입을 열었지만 인터넷과 소셜네트워크서비스(SNS)에서는 비난의 목소리가 거셌다.

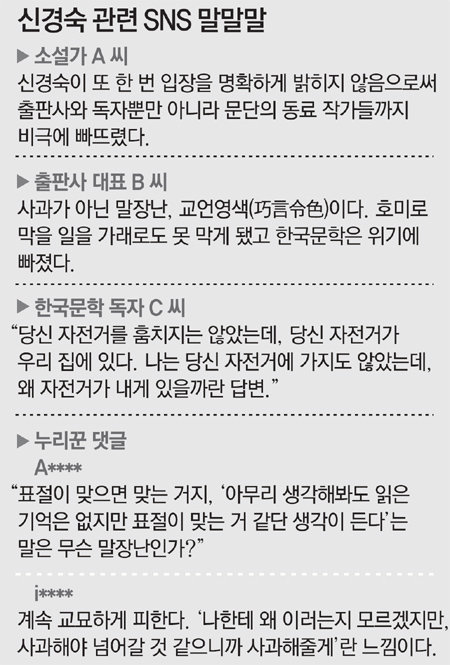

신 씨는 22일 경향신문과 인터뷰를 했지만 표절 여부에 대해서는 명확하게 답변하지 않았다. 특히 신 씨가 “표절이란 문제 제기를 하는 게 맞겠다는 생각이 들었다. ‘우국’을 읽은 기억은 나지 않지만 나도 내 기억을 믿을 수 없는 상황이 됐다. 독자에게 사과한다”고 밝힌 부분에 비판이 집중됐다. “마지못해 사과했다” “논점을 교묘하게 피하는 느낌” “말장난에 불과하다” 등이 주류를 이뤘다. “당신 자전거를 훔치지는 않았는데, 당신 자전거가 우리 집에 있다. 나는 당신 자전거에 가지도 않았는데, 왜 자전거가 내게 있을까란 답변이나 다름없다”고 비꼬는 글도 눈에 띄었다. 인터뷰 기사에 달린 댓글 2000여 개 중 90% 이상이 부정적인 내용이었다.

소설가 B 씨는 “상당 기간 신간을 출간하기가 부담스럽다는 의견이 문단에서 주를 이룬다”며 “독자들이 의심의 눈으로 한국 소설을 읽을 텐데 오해를 받지 않을까 걱정”이라고 토로했다. C출판사 대표는 “이건 사과가 아닌 말장난 수준이다. 진정성이 없다”고 말했다.

신 씨의 해명이 철저히 준비된 것이라는 분석도 나온다. 출판인 D 씨는 “대형 출판사들이 여론의 추세상 더이상 침묵하면 곤란하다고 신 작가를 설득했을 것이고 사전 논의를 거쳐 ‘꼬투리’ 잡히지 않는 수준을 정해 인터뷰한 것 같다”고 밝혔다.

이번 일을 계기로 ‘자기 검열’의 기준을 높이자는 목소리도 나왔다. 등단 10년 차 소설가 D 씨는 “문장 하나하나 쓸 때마다 더욱 신경을 쓰게 될 것 같다”면서 “글을 쓸 때는 좋아하는 작가나 작품의 영향을 받을 수밖에 없는데 이젠 스스로 더 엄격하게 경계해야겠다”고 말했다. 소설가 E 씨도 “소설의 사소한 부분이라도 영향을 받은 대목이나 아이디어가 있다면 출처를 확실하게 밝힐 것”이라고 말했다.

그는 “‘기억이 나지 않지만 표절 의혹을 제기할 만하고 이에 대해서는 사과한다’는 신 씨의 말은 변명”이라며 “가장 중요한 것은 ‘고의성’ 여부고 이를 법적으로 가려야 할 것”이라고 밝혔다.

김윤종 zozo@donga.com·박훈상 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0