과학의 발전이 폭주에 가깝다. 덕분에 인간의 삶은 나날이 진보하고 있다. 10년 전만 해도 휴대전화가 컴퓨터와 일체화된다는 것이 그저 생소하기만 했는데, 지금은 스마트폰 없이는 하루도 살 수 없는 지경이 됐다. 지구 반대편으로 출장 간 남자친구와 영상통화를 하는 것 또한 불과 얼마 전까지만 해도 상상 속의 일이었지만 요즘은 예사가 됐다. 머지않아 가상증강현실(AR/augmented reality)이 현실화돼 초고속 통신으로 연결된 콘택트렌즈를 끼면 게임뿐 아니라 어쩌면 섹스까지 해결하게 될지 모른다.

생식의학도 예외가 아니다. 그런데 4차 혁명을 운운하는 작금의 시대에 아직까지도 “시험관아기시술(IVF/체외수정술)은 인공적으로 아이를 만드는 것 아니냐”며 시술을 반대하는 부모와 남편들이 있다니 놀라운 일이 아닐 수 없다. 불학무식(不學無識)의 세대도 아닌데 말이다. ‘무식은 암흑이요 지식은 광명’이라고 했다. 필자는 그들에게 “당신의 손과 발과 귀는 최신 과학의 수혜자로 살게 하면서 왜 정자와 난자에게는 생식의학의 도움을 주지 않느냐”고 따지고 싶다. “난자와 정자도 몸 밖(체외)에서 만나 수정이 될 수 있게끔 기회를 주라”고 외치고 싶다.

시험관아기시술(IVF)은 1978년 영국에서 세계 최초로 시작된 이래 지금까지 1000만 건 이상이 행해졌다. 이를 통해 전 세계에서 연간 태어나는 신생아 수만 35만 명에 달한다. 병이 걸리면 병원에 가서 치료를 받듯이 난임 부부들에게 IVF시술은 대중적이고도 평범한 치료와 해결책으로 자리매김했다 해도 과언이 아니다.

시험관아기시술(IVF)에 대한 선입견과 오해

한국인들은 단어와 표현에 민감한 편이다. 전 세계가 임신이 안 되는 상황을 ‘불임(infertility)’이라고 하지만, 한국에서는 ‘어려울 난(難)’을 써서 ‘난임(難妊)’이라고 하는 것만 봐도 알 수 있다. 불(不)을 ‘한시적’이 아니라 ‘영구적인’ 뉘앙스로 받아들이기 때문이다. IVF는 임신을 돕는 보조 생식술일 뿐이다. 여성의 몸속에 있어야 할 나팔관을 몸 밖(체외)에 복제해내는 데 성공했다고 보면 된다. ‘자궁과 난소가 아니라 나팔관이라고?’라고 의아해할 수도 있다.

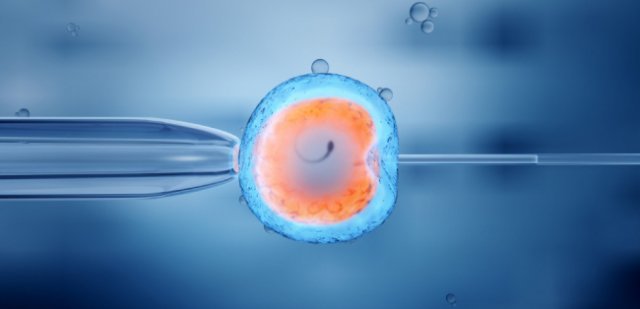

IVF는 체내 나팔관을 체외에 모방해냄으로써 정자와 난자가 무사히 만나게 하고, 필요(자연수정이 여의치 않은)에 따라서는 주삿바늘을 이용해서 정자를 난자의 세포질 내에 주입(미세수정)해 수정까지 마치게 한다. 자연임신에서는 나팔관 내에서 정자와 난자가 만나서 수정하고 세포분열을 하면서 자궁까지 내려가는 전 과정을 스스로 해내야 했다면, IVF에서는 체외 배양접시에서 수정을 성공시키고, 배양 인큐베이터에서 체내처럼 진행되게끔 나팔관과 흡사한 환경을 만들어줘서 체외배양(3~5일)을 통해 착상 확률이 높을 만한 배아를 선발한다. 안타깝게도 IVF를 하더라도 난소(건강한 난자를 키워내는)와 자궁(착상시키고 생명으로 키우는)의 업무는 오로지 여성의 몫이 될 수밖에 없다. 한편 이는 IVF가 결코 인위적이거나 인공적인 의술이 아니라는 증거이기도 하다.

가임 부부, 나팔관 체크 필수

나이를 막론하고 자연임신이 1년 이상 늦어지면 나팔관의 건강을 체크해야 한다. 나팔관이 막히는 등 문제가 있다면 정자와 난자가 제대로 만날 수조차 없기 때문이다. 이때 자연임신과 인공수정 시술로는 임신이 불가능하니 IVF밖에 길이 없다. 1970~80년대 산아제한 시대에 영구피임을 위해 나팔관을 묶었다는 것이 바로 나팔관 협부(좁아진 곳)를 묶거나 지져버렸다는 얘기다. 최근 재혼부부들 사이에 나팔관을 다시 잇는 나팔관 복원 수술(Tubal Reversal)로 자연임신에 도전하는 사례가 늘고 있다. 하지만 자칫 시간을 지체해서 생식적 한계에 부딪히는 경우도 적지 않다.

문제는 나팔관(난관)과 수종(水腫)이다. 나팔관이 막히면 그 안에 여러 가지 점액과 액체 형태의 분비물들이 고여서 물주머니를 만들게 된다. 난관액은 본래 난관채를 통해 복강 내로 나가게 돼 있는데 막히면 역류해 자궁 쪽으로 흘러들어오게 된다. 또 수종이 심하면 난관이 난소를 휘감고 가게 된다. 그래서 난관과 난소가 꽈배기 꼬이듯 꼬이게 되고 난관에는 물이 차서 부풀어 오르는 상황이 바로 난관수종이다. 이럴 때는 IVF를 하더라도 자궁 쪽으로 물이 흘러들어가 배아가 씻겨 내려가버릴 수 있다.

난임환자 50% 치료 시기 놓쳐

35년차 난임의사로 조언컨대, 아무리 IVF라는 대안이 있다고 해도 무턱대고 나팔관을 제거해선 안 된다. 나팔관을 제거하다가 난관동맥 손상이 일어나기라도 하면 난소로 영양분 공급이 막힐 수 있기 때문이다. 또한 난소에 붙어 있는 ‘아기씨(난자)들’이 손상될 수 있고 난자의 수가 급감할 수 있다. 따라서 나팔관 제거술보다는 알코올 시술(난관 내 세포를 알코올로 경화시키는 시술) 등을 먼저 고려할 필요가 있다.

전 세계에서 IVF와 같은 보조 생식술은 비약적으로 발전해왔다. 하지만 ‘난임환자 약 50%가 치료 시기를 놓친다’는 통계 결과는 여간 안타까운 일이 아니다. 살면서 돌다리를 한 번 더 두드리는 신중함이 필요하지만, 임신과 출산 문제만큼은 한 살이라도 젊을 때 숙제를 끝내버리는 것이 좋다. 이는 난임 전문 의사로서뿐 아니라 인생 선배로서의 덕담이기도 하다. 인간은 돈과 명예, 권력만으로 살 순 없다. 생물학적(생식적) 자존감이 받쳐줘야 살맛이 나고 자신감도 잃지 않는 법이다.

●연세대 의대 졸업

●영동제일병원 부원장. 미즈메디 강남 원장. 강남차병원 산부인과 교수

●現 사랑아이여성의원 원장

●前 대한산부인과의사회 부회장

난임전문의 조정현

<이 기사는 신동아 2019년 3월호에 실렸습니다>

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0