공유하기

[소설]8월의 저편 217…몽달귀신(19)

-

입력 2003년 1월 14일 18시 02분

글자크기 설정

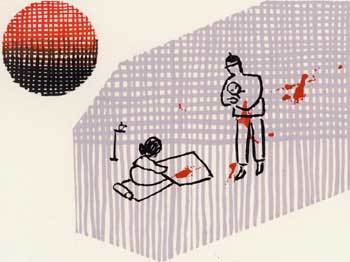

이씨 집안 사람들은 소원의 장례를 치르고 집에 돌아와 있었지만, 태어난 아이의 할아버지 용하는 다섯 살배기 아들을 데리고 가게에 나가 있었고 할머니 희향은 안방에 틀어박혀 있어, 울음소리를 들은 것은 아버지 우철뿐이었다.

우철은 건너방 문을 열었다. 피와 땀 냄새가 코를 찌른다. 반사적으로 숨을 멈추고 이부자리에 나란히 누워 있는 두 얼굴에 눈의 초점을 맞추고 숨을 크게 내쉬었다. 눈이 이상하다. 인혜의 얼굴 윤곽이 일그러져 보인다. 모닥불 너머로 보는 것처럼 어른어른….

“…당신?”

“어어”

“딸입니다”

“딸…”

“…실망했습니까?”

“내 첫 아이다. 실망하기는. 빙모님은?”

“부엌에서 미역국 끓이고 있을 깁니다. 어머님은예?”

“…울고 있다”

인혜는 뺨이 홀쭉해져 눈만 눈에 띄는 남편의 얼굴을 보았다. 자기 자식과 처음 얼굴을 마주하는데, 그 눈에는 아무런 빛도 없었다. 어둠이 고여 오는 방과 함께 어둠에 녹아버릴 것만 같았다. 새하얀 배냇저고리를 입은 갓난아기는 나뭇잎에서 떼어낸 애벌레처럼 몸을 꿈틀거리며 아아아아 하고 가녀린 소리로 울었다.

“오오 내 새끼, 착하지, 울지 말고 아버지를 봐야제. 너 아버지다. 아버지하고 엄마가 여기 있다. 울지 말고 아버지한테 안아 달라고 해라”

손은 씻었다. 몇 번이고 씻었다. 하지만 이 손은 멍석에 둘둘 말린 여동생의 시신을 안았던 손이다, 땅에다 구멍을 팠던 손이다, 비석을 들어올린 손이다. 그 감촉들이 아직 죽지 않았다. 아직 두 손안에 살아 있다. 이 손은 아직 해방되지 않았다. 갇혀 있다. 하지만 안아 주지 않을 수 없다. 나는 이 아이의 아버지니까. 우철은 오른손으로 머리를 받치고 왼손을 등 밑에 집어넣어 갓난아기를 자기 몸쪽으로 끌어당겼다.

“아이구, 잘 하네예. 나보다 영 나은 것 같습니다”

“5년 전에 우근이가 태어났을 때, 내 내가 안아 줬다…하지만 역시 아들하고 딸은 다르네”

“어디가예?”

“안기가 무섭다…부서질 것 같다…”

8월의 저편 >

-

동아시론

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

전승훈 기자의 아트로드

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]8월의 저편 218…몽달귀신(20)](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0