공유하기

[과학기술이 희망이다]<1부>④이공계 없이 일류 어렵다

-

입력 2004년 1월 28일 18시 48분

글자크기 설정

자사의 제품과 기술을 관련 기업 등 고객에게 끊임없이 알리면서 시장을 만들어내는 기술마케팅이 필수적이다.

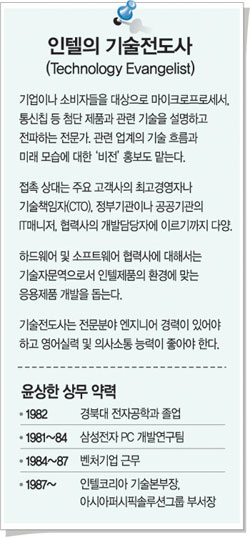

세계 최대 반도체업체인 인텔은 이를 잘 실천하는 기업으로 유명하다. 마이크로프로세서를 만드는 것뿐 아니라 기술 마케팅에도 일가견이 있다. 다른 기업에는 없는 기술전도사(Technology Evangelist)라는 제도가 이를 뒷받침한다.

▶연재물 리스트로 바로가기

기술전도사는 인텔이 보유한 첨단기술과 제품의 의미를 고객들에게 설명하고 전파하는 일을 담당한다. 이공계 출신 가운데서도 최정예 인재를 투입한다. 세계 각국에 퍼져 있는 수백명의 기술전도사야말로 7000여명의 핵심 연구진과 함께 인텔을 지탱하는 힘이다. 기업 안에서 이공계 출신들이 연구개발 업무에만 머물지 않고 다양한 분야에 활용될 때 경쟁력이 강화된다는 뜻이기도 하다.》

|

▽기술 마케팅이 중요하다=인텔코리아 윤상한(尹相漢·48) 상무는 아시아태평양 지역에서 활약하는 100명의 인텔 기술전도사 가운데 한 명이다.

그는 한 달에 3∼4번은 최고경영자(CEO)의 호출을 받는다. CEO가 중요한 고객을 만날 때면 항상 옆에서 보좌한다. 인텔의 모든 기술과 제품을 속속들이 꿰뚫고 있는 윤 상무의 존재는 고객들에게 신뢰를 심어준다.

인텔코리아는 전 직원의 70% 이상이 이공계 출신이지만 극소수만 기술전도사로 선발된다. 윤 상무의 지휘를 받는 기술전도사 7명도 대부분 이공계 출신으로 10년 이상의 엔지니어 경력을 지닌 사람들. 그는 “협력업체들과 함께 회사의 제품 환경에 맞는 응용제품을 개발하는 것도 기술전도사의 몫”이라고 밝혔다.

▽연구개발직에 대한 집착을 버려라=윤 상무는 “이공계 출신은 꼭 연구개발만 해야 한다는 생각은 편견”이라고 말했다. 진출 분야가 한정된 인문 사회계열 전공자와 달리 이공계 전공자는 마음만 먹으면 마케팅이나 영업 분야에서도 탁월한 능력을 발휘할 수 있다는 것.

마케팅, 영업, 구매 등 요소요소에서 활약하는 이공계 출신 인력이 풍부할수록 기업의 기술마인드도 높아진다. 그는 “마케팅이나 영업에서 성공하려면 시장과 기술을 잘 알아야 하는데 한국 기업의 임원들은 위로 갈수록 기술을 몰라 비즈니스를 망치는 경우가 많다”고 꼬집었다.

|

윤 상무 자신도 1987년 인텔코리아에 입사할 때까지는 연구개발이 아닌 다른 분야에서 일할 생각을 하지 못했다. 어려서부터 기계장치를 분해·조립하는 일을 좋아해 경북대 전자공학과에 입학했고, 졸업 후에는 하드웨어 엔지니어로 활약했었다. 그러나 인텔코리아에서 처음 주어진 일은 기술지원 업무였다. 그때나 지금이나 이공계 전공자들은 일반 업무직 기피심리가 있지만 그는 오히려 다양한 경험을 쌓을 수 있는 기회로 여겼다.

그는 “이때 다진 영업 및 마케팅 분야의 경험이야말로 기술전도사 활동의 소중한 밑거름”이라며 “기술을 전도하는 일도 연구개발 못지않게 즐겁고 보람 있는 일”이라고 말했다.

▽영업전선에 뛰어드는 이공계 인력=외국 기업에서는 이공계 전공자가 영업에서도 특별 대우를 받는다.

이공계 출신 영업맨을 활용하는 ‘테크니션 세일즈’는 정보기술(IT)을 비롯해 전자, 자동차, 제약 분야 기업으로 확산되고 있다. 이러한 현상은 기술 집약적인 회사일수록 두드러져 인텔코리아나 한국IBM 같은 첨단 IT기업은 이공계 출신 직원의 비율이 70% 정도다.

한국듀폰은 영업직 100명 중에 95명이 이공계 전공자. 이는 이공계 인력을 폭넓게 활용하지 못하는 국내 기업들이 벤치마킹해야 할 부분이다.

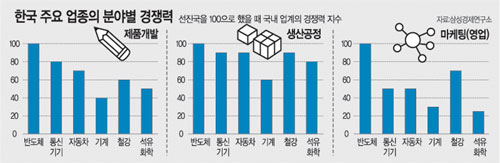

윤 상무는 “국내 기업들이 연구개발(R&D), 마케팅, 영업, 구매 등 모든 부문에서 기술 중심적으로 체질을 바꾸면 기업도 강해지고 이공계 위기 현상도 해소될 것”이라고 말했다.

하지만 연구개발에 소질 있는 핵심인재들이 능력을 펼칠 기회를 찾지 못해 다른 분야로만 가는 것은 국가적으로 손실이라는 우려도 있다. 이 같은 부작용을 막으려면 기업의 기술체질 강화와 함께 기술인력 양성, R&D 투자 확대, 해외기업의 R&D센터 유치 등 노력이 병행돼야 한다는 지적이다.

▼정부출연연구소 현주소…10명중 9명 “기회되면 떠나겠다”▼

‘100명 중 90명은 기회만 되면 떠나려고 한다.’

국내 정부출연연구소(정출연)의 분위기를 단적으로 표현해 주는 말이다.

그동안 정부가 정출연의 발전을 위해 여러 방안을 내놓았지만 오히려 역효과가 컸다는 지적이 많다. 대표적인 사례가 1996년 도입한 프로젝트베이스시스템(PBS).

정부가 기존에 100% 지원하던 연구비를 30%(기본연구사업비)만 지급하고 나머지 70%는 연구자가 직접 국책연구과제 등을 따서 충당하게 함으로써 경쟁력과 효율성을 높이려는 게 원래 목적이었다.

그러나 대덕연구단지 연구원들의 모임인 ‘정부출연(연)연구발전협의회’ 고문인 이규호 박사(한국화학연구원)는 “연구자들이 연구보다는 프로젝트를 따오는 데 더 매달리게 됐다”며 “기본연구사업비를 최소한 80% 수준으로 올려야 안정적으로 연구에 전념할 수 있을 것”이라고 말했다. 연구비를 따기 위해 한 사람이 10∼15개씩 프로젝트를 맡는 경우도 있어 연구의 질도 떨어진다는 것.

1999년에는 연구의 중복을 막고 자율성을 보장하기 위해 각 부처 산하의 연구소들을 국무조정실 산하로 소속시키는 현 체제가 출범했다.

하지만 외환위기 등으로 인원을 15% 정도 줄였고 퇴직금제도가 없어져 노후보장이 어려워졌으며 정년이 65세에서 61세로 낮아지는 등 적지 않은 고통이 있었다.

이런 분위기가 계속되자 정출연 연구자들의 사기는 계속 떨어지고 선배들의 어두운 모습을 본 후배 석·박사들은 연구소로 가기를 꺼리고 있다.

정출연 스스로 역할을 찾지 못했다는 점도 문제. 과학기술이 융합하면서 새로운 분야가 속속 등장하고 있는 현실에 정출연이 유연하게 적응하지 못하고, 출범 당시의 내부구조와 운영체계를 거의 그대로 유지하고 있다는 지적이다.

한국개발연구원 서중해 박사는 “2만5000명의 연구원이 있는 프랑스 국립과학원(CNRS)은 4년마다 한 번씩 엄중한 평가를 실시한다”며 “전체 1245개 연구 단위 가운데 25%가 없어지거나 신설된다”고 말했다.

과학기술정책연구원(STEPI)의 이번 개편 방안은 정출연의 고유 전문영역을 확립해 국가 기반 과학기술을 연구하는 기관으로 거듭나게 하자는 것이다.

이에 대해 이규호 박사는 “기본 취지에는 공감한다”면서도 “60개의 핵심연구소로 독립 분산시키는 일이 과연 효율적인지는 신중하게 따져봐야 한다”고 말했다.

그는 또 “개편안대로 진행되려면 현재 인사권과 예산권 등 실권이 없는 기초기술연구회, 산업기술연구회 등 3개 연구회 체제를 개선해야 한다”고 말했다.

▼특별취재팀▼

▽팀장=신연수 경제부 기자(차장급)

▽경제부=김태한 이은우 고기정 박용 기자

▽사회1부=전지원 기자

▽동아사이언스=김훈기 이충환 기자

과학기술이 희망이다 >

-

횡설수설

구독

-

오늘과 내일

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[과학기술이 희망이다]⑤벤처가 여성을 기다린다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0