공유하기

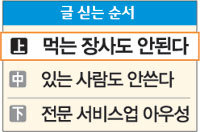

[경제 좀 살려주세요]<1>먹는 장사도 안된다

-

입력 2004년 5월 12일 18시 22분

글자크기 설정

12일 점심 무렵 서울 강남구 신사동 먹자골목 식당가. 손님을 3분의 1 이상 채운 곳이 드물었다. 5000∼6000원이라고 적어놓은 음식값에 매직으로 줄을 긋고 4000∼5000원으로 바꿔놓은 식당이 태반이었다. 3000원짜리 ‘누룽지’ ‘미니냉면’ 같은 아이디어 메뉴도 있었다.

‘마산 콧털네’ 종업원 이인식씨(27)는 “지난해만 해도 손님이 줄 서서 기다리는 집이 많았는데 지금은 옛날이야기가 됐다”며 “아마 이 근처 식당들의 매상은 올 들어 절반가량 줄었을 것”이라고 말했다.

서울 중구 명동 은행연합회 16층 뱅커스클럽 양식당. 점심 뷔페를 파는 이곳에는 점심시간이 끝나는 오후 1시까지 단 두 팀밖에 없었다. 인근 금융사 임직원들이 주로 찾는 이곳은 지난해만 해도 오전에 예약이 끝났던 곳.

|

경기침체가 지속되면서 ‘먹고 입고 씻는’ 기초생활 소비마저 위축되고 있다. 직장인들이 점심은 외부 음식점 대신 구내식당을 이용하고, 회식을 줄이며 대부분의 소비자가 옷이나 구두는 수선해 사용하기 때문이다.

중구 남대문로 식당 ‘우미정’의 한 직원은 “저녁 단체손님도 고기 대신 1인당 5000원대인 비빔밥이나 정식을 먹는 경우가 많다”고 말했다.

중구 명동과 강남구 압구정동 일대 카페들은 경기불황에 외국계 커피전문점의 공세까지 겹쳐 ‘간이 스낵바’처럼 변한 곳이 많았다. 명동의 한 카페 종업원 윤진희씨(24)는 “3월부터 대학가 카페처럼 볶음밥, 스파게티 등을 4000원에 팔고 있다”고 말했다.

강남 테헤란로의 식당 중에는 1년 이상 월세를 내지 못했지만 권리금 ‘0원’에도 인수하려는 사람이 없어 보증금이 소진된 ‘깡통 식당’도 상당수라고 중개업자들은 전했다.

‘불황산업’으로 한때 주목받았던 압구정동 도산공원 일대 삼겹살집이나 실내포차(간이주점) 등도 고전하기는 마찬가지. 연세부동산 여민구 부장은 “한 건물의 지하1층 80평 영업소는 지난해 말만 해도 권리금이 3억원이었지만 지금은 1억원으로 뚝 떨어졌으며 그나마 사려는 사람도 없다”고 말했다.

‘가정의 달’로 외식이 잦은 5월. 패밀리 레스토랑들은 성수기를 맞아 문화공연 패키지, 세트 메뉴 등을 내걸고 판촉에 사력을 다했지만 지난해보다 성적은 좋지 않다. TGI 프라이데이스는 1∼11일 매출이 지난해 동기보다 5%가량, 베니건스는 2%가량 줄었다.

불황이 지속되면서 아예 문을 닫는 음식점도 늘고 있다. 음식점이 몰려있는 강남구와 종로구에 올 들어 4월까지 폐업신고된 음식점은 각각 283, 177개로 지난해 동기보다 각각 15, 26% 증가했다.

먹는 것도 줄이는 판이니 택시비나 목욕탕비는 말할 것도 없다. 12일 오후 서초구 반포동 고속터미널 호남선 앞 택시 승강장에는 빈 택시가 10대 이상 길게 줄지어 있었다.

택시운전사 김종학씨(59)는 “김포공항이나 인천공항행 손님을 태운 지가 두 달, 분당 일산처럼 장거리를 뛰어본 지는 넉 달쯤 됐다”고 말했다. 김씨는 올해 초만 해도 월 200만원을 벌었지만 최근 기름값과 사납금까지 올라 월 소득이 140만원 수준으로 떨어졌다며 한숨을 쉬었다.

강남구 역삼동의 목욕탕 ‘성지 사우나’ 김용길 대표는 “단골 자영업자 손님에게 물어보면 ‘하도 장사가 안돼 목욕비 4000원을 쓸 마음의 여유가 없다’고 말하는 분들이 많다”며 “지난해보다 매상이 절반으로 줄었지만 월세는 당초 임대계약대로 내야 하므로 어렵다”고 말했다.

조인직기자 cij1999@donga.com

하임숙기자 artemes@donga.com

이나연기자 larosa@donga.com

경제 좀 살려주세요 >

-

전승훈 기자의 아트로드

구독

-

2000명을 살리는 로드 히어로

구독

-

동아시론

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[경제 좀 살려주세요]전문 서비스업 아우성](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0