▽혈맹과 점령군=일본은 제2차 세계대전의 패전국이고, 따라서 주일미군은 ‘점령군’이었다. 1951년 9월 샌프란시스코 강화조약이 체결됨으로써 일본은 비로소 ‘독립국가’가 됐고, 같은 달 미일동맹의 근거인 ‘미일 안전보장조약’이 체결됐다.

반면 한미동맹은 6·25전쟁을 계기로 한미 젊은이들의 ‘피’로 맺은 것이다. 이 전쟁에서 미군은 3만5000명의 전사자를 포함해 약 10만명의 사상자를 냈다. 53년 10월 체결된 한미상호방위조약은 북한의 재침략에 대비해 미국 개입의 법적 근거를 마련하기 위한 것이었다. 정부의 한 관계자는 “당시 한국으로선 절박하게 미국의 ‘바짓가랑이’를 잡을 수밖에 없었다”고 말했다.

▽한국의 사후약방문과 일본의 유비무환=1980년대 후반 구소련이 붕괴하며 냉전시대가 해체되기 전까지만 해도 한미동맹은 ‘가장 성공한 동맹’으로 평가받았다.

“냉전시대엔 ‘서울 한복판의 주한미군’이 한국을 지켜주는 고마운 친구였지만, 경제력이 커지고 2000년 남북정상회담 이후 남북화해 분위기가 고조되면서 ‘불편한 이웃’으로 인식되기 시작했다.”(윤덕민·尹德敏 외교안보연구원 교수)

한국 정부는 이런 변화를 담아낼 한미동맹의 새 틀을 만들어내지 못했다. 91년과 2001년에 각각 한미주둔군지위협정(SOFA) 개정을 했을 뿐이다. 물론 한미동맹이 시대 변화에 굼뜬 것은 북한의 위협이 상존해온 때문이기도 하다.

반면 일본은 동북아 주변 정세와 자국 내의 반미감정을 ‘60년 미일 안보보장 신조약→78년 미일 방위협력지침→96년 미일 안보공동선언→97년 신방위협력지침’ 등의 ‘새 그릇’에 적절히 담아냈다. 특히 반미감정의 주요 원인인 일본국민과 주일미군간의 마찰을 정부가 직접 나서 적극 해결했다. 미군기지 문제 해결을 전담하는 방위시설청이란 기관을 만든 것도 이 때문이다.

한 일본 전문가는 “일본에도 반미감정이 있지만, 그것이 한국처럼 한미동맹의 신뢰 상실로 악화되지 않는 것은 일본 정부의 이런 유비무환 대책 때문”이라고 말했다.

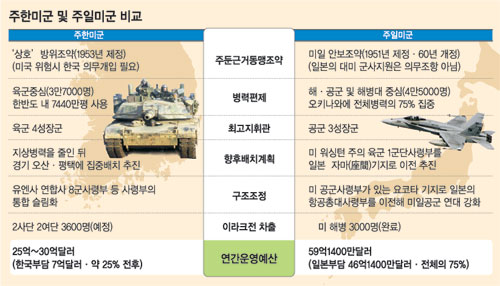

▽해외주둔 미군 재배치 검토(GPR)와 한미 미일 동맹=도널드 럼즈펠드 미 국방장관은 입버릇처럼 “미군을 원하지 않는 곳엔 (미군을) 주둔시키지 않겠다”고 말해왔다. 반면 한국 정부는 주한미군의 감축에 대해 “(미국의) 바짓가랑이 잡아봐야 소용없는 것 아니냐”(정부 고위관계자)는 태도를 취하고 있다. 미국은 GPR를 통해 일본을 아태지역 미군의 중심기지로 하고, 주한미군은 주일미군의 지휘를 받도록 할 가능성이 높은 것으로 알려지고 있다.

6·25전쟁이 끝난 지 반세기 만에 한미동맹과 미일동맹은 뚜렷한 자리바꿈을 하게 된 것이다.

부형권기자 bookum90@donga.com

김승련기자 srkim@donga.com

연재 >

-

실버 시프트, 영올드가 온다

구독 22

-

이헌재의 인생홈런

구독 72

-

내가 만난 명문장

구독 127

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![獨 ‘스타 유튜버’의 한국 걱정 [특파원 칼럼/조은아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131454895.1.thumb.jpg)

댓글 0