“일시에 밀고나가 저들을 사로잡아라. 모조리 사로잡지 못하면 저들을 뒤따라 바로 한군의 진채를 들이친다. 한군에게 우리가 온 것을 알고 싸울 채비를 할 틈을 주어서는 안 된다.”

그리고는 군사를 휘몰아 한군 진채로 달려갔다. 번쾌의 본진으로 뛰어들기 전에 패왕이 다시 한번 목소리를 높였다.

“부로(부虜)도 잡지 않고 항복도 받지 않는다. 군량은 내일 아침만 먹을 수 있으면 되고 물자는 여기서 팽성에 이를 때까지 이틀 꼭 필요한 것만 거둔다. 죽일 수 있는 데까지 죽이고, 부술 수 있는 데까지 부수고, 태울 수 있는 데까지 태워버려라. 잔병을 수습해 다시 반격할 기력이 남지 않게 철저히 쳐부수어야 한다!”

그때는 벌써 밤이 사경(四更)으로 접어들고 있었다. 번쾌가 정탐병을 내보내면서 깨운다고 깨웠으나 한군은 장졸을 가리지 않고 졸음에 취해 건들거리고 있었다. 서둘러 갑주를 걸치고 병기를 찾아들게 하고 있는데, 요란한 말굽소리가 가까워졌다.

“정탐 나갔던 군사들이 돌아오는가.”

겨우 갑옷투구를 갖춘 번쾌가 그렇게 중얼거리며 소식이 들어오기를 기다렸다. 그런데 갑자기 멀지 않은 곳에서 함성과 비명소리가 들렸다. 그러잖아도 말발굽소리가 정탐 나간 병사들의 그것보다 많은 것 같아 이상하게 여기던 번쾌가 큰칼을 집어 들고 장막 밖으로 달려 나가 살펴보았다. 먼저 눈에 띄는 것은 횃불 사이로 이리저리 내닫고 있는 초나라 기병대였다. 이어 함성과 함께 초군의 선두가 사나운 파도처럼 한군의 진채를 덮쳐 왔다.

“적이다! 모두 나와 적을 막아라!”

번쾌가 그렇게 외치며 칼을 빼들었으나 속으로는 이미 글렀다, 싶었다. 번쾌에게는 그 많은 군사가 마치 땅 밑에서 불쑥 솟은 것처럼 느껴졌다. 그 엄청난 군사가 소리 소문 없이 밤길을 달려 3만 대군이 머무는 본진을 바로 덮쳐 왔다는 게 도무지 믿을 수가 없었다.

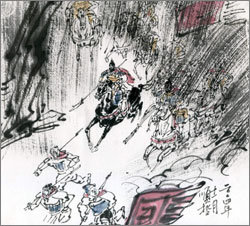

거기에다 더욱 번쾌를 놀라게 한 것은 선두에서 그 군사를 이끌고 있는 장수였다. 번쾌가 얼결에 다가드는 기병(騎兵) 하나를 베고 누군가 제 말을 끌어오기를 기다리는데, 불붙은 진문(陣門) 쪽에서 낯익은 적장 하나가 달려왔다. 은빛 갑옷투구를 걸치고 오추마(烏U馬)에 높이 앉은 것이 멀리서 보아도 틀림없이 패왕 항우였다.

그새 달려 나온 한병(漢兵)들을 짚단 베어 넘기듯 하며 패왕이 소리쳤다.

“과인은 서초패왕 항적(項籍)이다. 누가 감히 과인에게 맞서려는가!”

그 소리가 얼마나 큰지 6만의 군사가 뒤엉킨 싸움판을 뒤덮고도 남았다. 갑자기 싸움터가 조용해지는가 싶더니 창칼을 땅에 내던지는 소리와 함께 한군들이 털썩털썩 주저앉았다. 그러자 중군(中軍) 군막까지 큰길이라도 난 듯 패왕 앞이 훤히 열렸다. 하지만 뒤이은 패왕의명은 뜻밖이었다.

“쳐라. 한 놈도 남기지마라!”

패왕이 갑자기 그렇게 소리치며 오추마의 배를 찼다. 그리고 닥치는 대로 한병들을 베며 번쾌가 있는 중군 쪽으로 휩쓸어 왔다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

이기홍 칼럼

구독

-

기고

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷四. 흙먼지말아 일으키며](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![나는 네가 지난 3일에 한 일을 알고 있다…尹은 도대체 왜?[황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130730795.1.thumb.jpg)

댓글 0