그러자 어떻게 머릿수로라도 버텨보려던 제후군은 순식간에 기운 대세를 수습해볼 틈도 없이 무너져 내리기 시작했다. 뒤편에 섰던 자들이 앞쪽에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 알아차리기도 전에 10만이 넘는 제후군은 엎어진 죽사발처럼 뒤죽박죽이 되어 내몰리기 시작했다. 거기 섞여 있던 얼마 안 되는 한군도 따로 말할 나위가 없었다.

그 뒤를 패왕이 이끈 초나라 군사들이 더욱 정신없이 몰아쳤다.

“항복은 받지 않는다. 모두 죽여 다시는 창칼을 들고 우리에게 맞서지 못하도록 하라. 과인과 우리 서초(西楚)에 감히 불측한 마음을 품고 있는 무리에게 저것들의 죽음이 그대로 뼈저린 가르침이 되게 하라.”

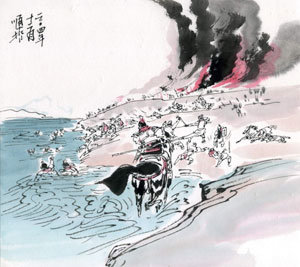

틈틈이 패왕이 그렇게 외쳐 한군과 제후군 장졸들의 얼을 빼놓았다. 이에 무력한 짐승 떼처럼 몰린 그들은 무턱대고 앞이 트인 동쪽으로 달아났다. 하지만 오래 달아날 수는 없었다. 몇 리 닫기도 전에 더러는 곡수(穀水)를 만나고 더러는 사수(泗水)를 만났다.

여름 4월도 하순이라 강물은 양쪽 모두 크게 불어있었다. 거기다가 따로 강폭이 넓고 물이 얕은 곳을 고를 틈이 없이 쫓겨 온 터라 배가 없이는 건널 수가 없었다. 10만 대군이 모두 독안에 든 쥐 꼴이 되어 곡수와 사수 양쪽 강변에 뒤엉켜 있었다.

오래잖아 뒤따라온 초나라 군사들이 그런 한군과 제후군을 마구잡이로 죽이기 시작했다. 한군과 제후군의 태반은 당장에 살 속을 파고드는 초군의 창칼에 내몰려 깊이모를 곡수와 사수 속으로 뛰어들고, 나머지는 헛되이 항복을 빌며 강변에서 죽어갔다.

그렇게 한시진이나 지났을까, 날이 저물어 오면서 두 물가를 가득 메웠던 함성과 비명이 차츰 잦아들었다. 그 사이 한왕을 따르던 10만 대군이 물에 빠져 죽거나 가축처럼 도살당한 것이었다. 그런데 참으로 알 수 없는 일은 사서(史書)의 기록이다.

<한군은 모두 달아나다가 서로 뒤따르며 곡수, 사수로 뛰어들어 죽은 사람이 10만이 넘었다(한군개주 상수입곡,사수 사자십여만인).>

<자치통감>은 그렇게 단 한 줄로 그 싸움을 적고 있고, <사기>와 <한서>의 기록도 그보다 별로 나을 게 없다.

가장 오래된 기록인 <사기>의 기초 자료를 수집한 것으로 추측되는 사마담(司馬談)은 소년 시절에 그 싸움에 대한 소문을 직접 들었을 것이다. 또 그 아들 사마천(司馬遷)이 아버지의 유명을 받들어 <사기>를 편찬하기 시작한 것도 그 일이 있고 80년 남짓밖에 안된 때였다. 그런데도 10만이 넘는 목숨이 스러진 싸움을 그토록 소략하게 기록한 까닭이 반드시 증언이나 전문(傳聞)의 부족 때문인 것 같지는 않다. 아마도 뒷날 천하를 얻은 한왕 유방의 실책과 무능을 덮어주기 위한 것이거나, 어이없이 패망해 죽은 패왕 항우를 애틋하게 여겨 그 잔혹과 비정을 얼버무리기 위한 것으로 보는 편이 온당할 듯하다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

성장판 닫힌 제조업 생태계

구독

-

사설

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷五. 밀물과 썰물](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0