김 씨는 “남편과 번갈아 늦게 들어오는 바람에 남편 본 지도 며칠 됐다”며 “일도 일이지만 아이를 맡길 데도 없는 데다 교육비 때문에 더 이상 낳는 것은 무리”라고 말한다.

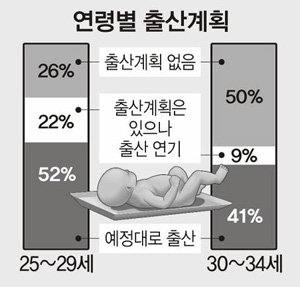

출산주력층의 출산기피현상이 심각하다. 자녀가 있건 없건 30∼34세 기혼자의 50%는 ‘출산계획이 없다’고 대답했다. 김 씨처럼 있어도 한 명으로 끝내겠다는 답변이다.

1일 열린 사회문화정책관계 장관회의에 보건복지부가 제출한 보고서에도 출산을 기피하는 사회적 분위기가 담겨 있다.

한국인구학회가 복지부 의뢰로 전국 20∼40대 남녀 1008명을 대상으로 최근 설문조사를 실시한 결과 30∼34세 기혼자의 절반이 ‘출산계획이 없다’, 10명 중 한 명은 ‘출산계획은 있으나 연기했다’고 응답했다. 경제적 부담 및 직장과 가사의 이중부담을 이유로 들었다.

기혼자뿐 아니다. 미혼은 결혼하 생각을 하지 않는다. ‘결혼을 미루거나’, ‘결혼 계획이 없다’는 응답이 절반가량 됐다. ‘경제적 사정 때문’, ‘마음에 드는 배우자를 만나지 못함’ 등이 그 이유다.

지난 한 해 전국에서 태어난 신생아는 48만1085명으로 1970년 통계청이 인구통계를 낸 이후 최저를 기록했다. 이에 따라 여성(15∼49세) 한 명이 평생 낳는 아이 수(합계출산율)도 1.15명으로 추정돼 사상 최저치를 기록할 전망이다.

정부는 합계출산율을 경제협력개발기구(OECD) 수준인 1.6명으로 끌어올린 뒤 장기적으로 1.8명 선까지 되도록 한다는 계획을 세우고 있으나 전문가들은 실효성에 의문을 제기하고 있다.

인구학자들은 “저출산의 원인은 기혼여성들이 자녀를 적게 낳는 탓도 있지만 보다 큰 문제는 가임기 여성들이 결혼을 하지 않거나 늦게 하는 것”이라며 “출산율을 높이려면 결혼촉진책을 펴야 한다”고 주장한다.

그러나 서울대 조영태(曺永台·인구학) 교수는 “경제위기 이후 미래에 대한 불확실성이 미혼자들의 결혼을 늦춘 것은 물론 기혼자들의 출산을 기피하도록 만들었다”고 진단했다.

OECD는 인구 부양을 위한 다양한 정책을 도입할 경우 한국의 합계출산율이 2.5명까지 상승할 수 있을 것으로 내다봤다. 이는 미국(2.4명), 프랑스와 영국(각 2.1명), 일본(2명), 스웨덴(1.7명) 등에 비해 상대적으로 낙관적 수치다.

그러나 한국보건사회연구원 서문희(徐文姬) 연구위원은 “OECD에서 거론하는 다양한 정책이란 일과 가정생활을 양립할 수 있는 육아휴직 등 근무체제 정책, 보육정책 및 보육비 지원”이라며 “그러나 실제로 기업은 물론 정부도 일과 가정생활의 양립을 위한 정책에 얼마나 적극적으로 나설지 의문”이라고 주장했다.

김진경 기자 kjk9@donga.com

손택균 기자 sohn@donga.com

아이 안 낳는 사회 : 출산기피현상 >

-

오늘과 내일

구독

-

아파트 미리보기

구독

-

후벼파는 한마디

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0