공유하기

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<505>卷六.동트기 전

-

입력 2005년 7월 9일 03시 26분

글자크기 설정

그 말을 듣자 패왕은 그대로 팽월을 잡으러 동쪽으로 떠날 수가 없었다. 죽은 범증의 말이 아니더라도, 형양과 성고 오창을 잇는 중원의 곡창지대가 천하 쟁패의 요충(要衝)이 된다는 것은 패왕도 잘 알고 있었다. 그곳이 위태로워졌다 싶으니 하비(下비)가 오히려 가볍게 보였다.

“아니 되겠다. 먼저 성고로 올라가자. 거기 남아 준동하는 한나라 쥐새끼들을 쓸어버린 뒤에 형양을 뿌리 뽑고 하비로 내려간다.”

한 식경이나 망설이며 이리저리 헤아려 보던 패왕이 마침내 그렇게 마음을 정하고 군사를 북쪽으로 몰아갔다. 한차례 호되게 섭성을 몰아쳐 한군(漢軍)의 얼을 반나마 빼놓은 뒤였다.

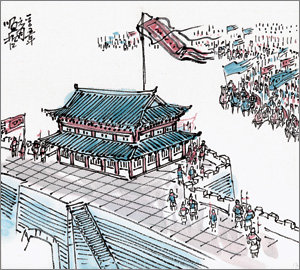

한번 움직이자 패왕이 이끄는 초나라 군사들의 움직임은 살별처럼 재빨랐다. 초군(楚軍)이 500리 가까운 길을 밤낮 없이 내달아 성고성 밖에 불쑥 나타난 것은 섭성을 떠난 지 나흘째 되던 날 새벽이었다.

종리매가 이끈 초나라 군사가 그리 많지 않은 줄 알고 겁 없이 성문을 뛰쳐나가 휘젓고 다니던 성고성 안의 한나라 군사들은 그날 새벽 갑작스러운 함성소리에 놀라 깨어났다. 허둥지둥 창칼을 찾아들고 성벽 위로 달려가 보니 땅속에서 솟은 듯 엄청난 대군이 성을 에워싸고 있었다. 그들 앞에 높이 펄럭이는 것은 다름 아닌 패왕 항우의 깃발이었다.

원래도 성고성 안에 남겨진 것은 늙고 허약한 군사 3000에 이름 없는 장수 몇 명이 고작이었다. 한눈에 보아도 몇 만으로 어림되는 대군을, 이름만 들어도 두려운 패왕 항우가 몸소 이끌고 성을 에워쌌으니 그걸 알아본 순간 이미 제정신들이 아니었다. 그때 패왕이 성이 허물어질 듯한 고함소리로 외쳤다.

“성안의 한군은 듣거라. 이미 과인의 5만 대군이 너희를 에워쌌으니 어서 항복하라. 어리석게 맞서다가 성이 무너지는 날이면 너희는 모두 산 채 한구덩이에 묻히게 될 것이다. 그러나 스스로 성문을 열어 항복하면 터럭 하나 다치지 않을뿐더러, 과인이 남쪽에서 거두어온 곡식과 재물을 듬뿍 나누어줄 것이다!”

목소리는 겁이 나도 그때까지 패왕이 해온 것으로 보아서는 드물게 후한 제안이었다. 하지만 그걸 믿지 못한 한나라 장졸들은 항복보다는 달아나는 길을 골랐다. 패왕의 으름장과는 달리 아직은 막히지 않은 북문 쪽으로 뒤도 돌아보지 않고 달아났다.

그들이 모두 달아나 막을 사람이 없자 성안 백성들이 성문을 열어 패왕을 맞아들였다. 피 한 방울 흘리지 않고 성고성을 얻은 까닭인지 패왕은 자신이 한 말을 지켰다. 백성들을 해치지 못하게 장졸들을 단속하여 성 밖에 쉬게 한 뒤 형양성을 에워싸고 있는 종리매에게 사람을 보내 일렀다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

정일천의 정보전과 스파이

구독

-

고양이 눈

구독

-

강용수의 철학이 필요할 때

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷六.동트기 전](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![글로벌 잠수함 수주전 ‘연패의 굴욕’ 피하려면[오늘과 내일/이정은]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133019244.1.thumb.png)

댓글 0