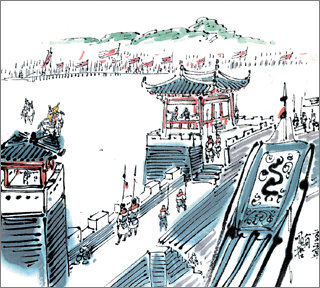

하루 사이에 구름처럼 몰려든 한나라 대군을 보고 성안의 초나라 군사들이 아래위 할 것 없이 어쩔 줄 몰라 성벽 위에서 허둥대고 있는데, 갑자기 동문 문루에서 수장(戍將)을 찾는 목소리가 있었다. 늙은 수장이 무릎을 덜덜거리며 문루 위에 나가 내려다보니 바로 한왕 유방이 말 위에 높이 앉아 있었다.

“과인은 장군이 많지 않은 시양졸과 형도의 무리를 이끌고 이 성을 지키고 있음을 알고 있다. 하나 또한 항왕의 엄명을 받고 성안의 곡식을 지키고 있어, 함부로 성을 버리면 항왕에게 죽음을 당하리라는 것도 알고 있다. 과인이 물과 뭍으로 데리고 온 10만 대군으로 들이치면 이 성을 우려빼기는 손바닥 뒤집기보다 쉬울 것이다. 그러나 항왕의 엄명 때문에 죽어날 군민의 목숨이 가련해 장군에게 한 가닥 길을 열어주고자 한다. 오늘 한나절을 줄 터이니 성안의 곡식을 거두어 비어 있는 서문으로 떠나라. 곡식을 가지고 성고로 가면 항왕의 명을 어기지는 않은 셈이 되니 목숨은 건질 수 있을 것이다. 그러나 해가 지고도 이 성을 떠나지 않으면 과인은 전군을 들어 성을 깨뜨리고 옥과 돌을 함께 태우리라(玉石俱焚)!”

한왕이 그렇게 소리치고는 대답도 듣지 않고 말머리를 돌렸다.

그러지 않아도 성을 에워싼 한군의 엄청난 기세 때문에 아침부터 제정신이 아니던 오창의 수장은 그 같은 한왕의 말을 듣자 칠흑 같은 어둠 속에 한가닥 빛이라도 본 듯하였다. 하지만 속임수와 모질고 독한 것을 마다않는 전장인지라 그 말을 얼른 믿지 못했다. 떨리는 목소리로 돌아서려는 한왕의 옷깃을 잡듯 물었다.

“하지만 싸움은 속임수를 싫어하지 않는다(兵不厭詐) 했습니다. 저희가 어떻게 대왕의 말을 믿을 수 있겠습니까?”

그러자 한왕이 고개를 돌려 지그시 쏘아보며 말했다.

“네 그래도 한 성을 맡아 지키는 장수라면 이름 없는 졸개는 아닐진대 어찌 이리도 과인을 작게 보느냐? 과인이 언제 항복한 군사를 죽이는 걸 보았느냐? 과인이 언제 너희에게 한입으로 두 소리를 하더냐?”

그리고 일시 말문이 막힌 늙은 수장이 멍하니 보고 있는 사이에 진문(陣門) 안으로 되돌아가 버렸다. 한왕의 자취가 보이지 않자 퍼뜩 정신이 든 수장이 좌우를 돌아보며 물었다.

“너희들은 어찌하면 좋겠느냐?”

그러자 부근에 있던 이졸들이 입을 모아 말했다.

“한왕이 인정을 베풀 때 오창을 내주고 성고로 돌아가는 것이 좋겠습니다. 한왕의 대군과 맞서 싸우는 것은 달걀로 바위를 치는 것이나 마찬가지입니다. 게다가 우리가 곡식을 가지고 간다면 반드시 패왕의 명을 어긴 것도 아니지 않습니까?”

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

공기업 감동경영

구독

-

인터뷰

구독

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷六.동트기 전](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0